トラウトルアー

ラインアイ付近で切れるはず

魚を愛するすべてのフィッシャーマンへ

昨今の社会的事情やルアーフィッシングの事を考えるてみると、、

決して以前のような良いフィッシングスタイルでは無いと感じており、少し寂しくも思います。

先日の事ですが、東京近郊の河口へとルアーテストに出向いた時の出来事です。

またもや悲しくなる現状を目にしてしまいました。

なぜこんなに極太の糸が!

またなぜ?こんな所に!ゴロタ石の隙間に『太めのラインを発見』直ぐに回収に取り掛かりましたが、

その先には、某メーカーのジグとソフトベイトが付いたままでびっくり!

こんな場所なのになぜ? 回収して持ち帰らなかったのか? 私には分かりませんでした。

数百メートル程はなれた場所でも! またラインを発見! またもや極太ラインでした。

ラインを8〜10Mほど引き寄せてみると、今度はプラ製のハードルアーが付いたまま!!

またびっくり!よく見るとルアー本体はまだ綺麗、針先も鋭い状態でした。

この事は、『根がかり等』仕方ない事かも知れませんが、もう少しだけ頑張れば、きっと回収できたはずです。

もちろんこのような事は、最近いろんな所で、『ラインがとても長く残っている状態で回収する事』凄く多くなっているように感じます。

ルアーフィッシングをやっていると、どうしても根がかりはしますが!!!

なるべくラインを『長く残さないように』その場で考えたいものです。

いちばんベストな事は

フロント、ラインアイから5cm以内で切って欲しいものです。

普通のルアーライン『8~14ポンド位まで』少し頑張れば絶対にラインアイ付近で切れるはずです。

まぁ、コレもひとつの練習だと考えれば楽しい練習になります。

ラインの選択はだれ!

今回のラインは約16ポンド程あり、ハードルアーに付いていたラインなどは『25ポンド以上』ありそうでした。

先ずは何故?こんなに極太ラインを使っていたのか、私にはまったく分かりません。

ルアーを見るかぎりターゲットフィッシュはシーバス狙いだったと思えますし、こんな極太ラインを勧めた、友人? 知人? まさか釣具店?こんな無駄な事までも考えてしまいます。

『このラインとルアーは、私が責任を持って持ち帰り適切に処分しておきました。

今回は全てがルアー系のゴミでしたが、この事はルアーフィッシングだけの事ではなく、釣り全般に言える事であり、大切な自然環境の事や水鳥などの事も考えなくてはなりません。

全ての釣りに言える事で有り、決してルアーフィッシングだけの事では無いと私は思います。

なぜ!?リリースやめろ!!??

最近フィールドに入った時やフィールドから出ようとした時に、他の釣り人から、

バスフィッシングをやっている人は、『バスをリリースするな!」とか 「バスが釣れたら必ず始末しろよ」 などの罵声にも聞こえる言葉を使う方が、非常に多くなってきているように感じられます。

お互いに 「皆んなの釣り場に来て居るのだから」” 相手の行動 “ や ” リリースに関する内容 “ を知って欲しいものです。

せっかく楽しいフィッシングライフも半減し、無駄なトラブルも多くなります。

ルアーフィッシャーマンでしたら

是非 バスに対するリリースマナーを学びましょう。

もちろん最低限のフィールドマナーも守りましょう。

True anglers remember to pay homage

Good luck !for good fishing !

真の釣り人は敬意をはらうことを忘れないでください

良い釣りを!そして幸運を!

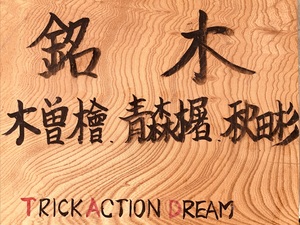

ルアーはバルサや桐材だけでは無い

国産材使用のルアーを

オンリーワンのデザインルアーは作り続けていても楽しいです。

tadのようにルアーで、木曽ひのき材や青森ひば材を使用している方があまりにも少ないのです。

一般的にウッド材を使用したハンドメイドルアーに適している素材や溶剤なども40年以上も前から 材料や作り方などあまり変わりが無いのが現実です。

『溶剤メーカーは、環境の事などを考えて 日々進化、開発しております。』

数十個単位から超大量生産しているメーカー品は、進化し環境に配慮し、優しい良い商品がたくさん有りますが、 何故かウッド材のハンドメイドルアーを製作している方は、ほんのひと握りだと言う事です。

今でも探し求めている物が、素材『木材』と溶剤『ウレタン系』で、特にウレタン系溶剤は、各メーカーの研究開発が早く、私が知る限り新商品が続々と出て来て迷ってしまいます。

また素材でも、もっと国産材を使いルアー作りに力を入れて行き、国産材でも良い《木》が、ルアーに使える材が多くある事を皆さんに知ってもらいたいと思い、その材の新たな使い方なども伝えたいと思い、国産材木でも色々なルアーを作り、試行錯誤しながら製作し、少しでも皆さんの おチカラに慣れれば良いと思います。

そんななか!時々 少し疑問に感じるようなお話しも有ります。

製作者は進化して行こう

今より もっと良い素材がまだ多く有ると思いますが、ひとつ言えば、ダメな材料など無いと思っております。

やはり いちばんの問題は、作り手の考えかたとコスト的な関係だと思います。

良く聞くお話に、作り手の方が、

「バルサ材でなければダメ」

「ソルトだから桐材が良い」

とか言っているお話で、私から言わせて頂ければ、其れらは全て《製作者が挑戦しない》だけの事だと思います。

手作りだから挑戦できる

確かに素材や材料を変えるとなると、イチカラ色々と勉強し、またある程度の道具を揃えなければならないと言う事もありますが、考え方を変えれば、この事に対して動く事が製作者の挑戦で有り、新たなルアー作りの考え等が湧いて来るはずで、ご存知のはずですし、製作者は知っている事だと思います。

バルサ材や桐材は良いルアー

桐材は国内で一番軽い木材で世界的に、バルサ材に次いで❷番目に軽い木です。

バルサ材と桐材の何方が良く、悪いと言う事ではなく、製作するルアーの特長や特性に応じた 考え方が良く 材料選びにも迷いません。

*フローティングに、*ソルトルアーに、*トップルアーに、*シンキング専用 など多く有りますがその多くの設計は、やはり製作者の考え方になってしまいます。

桐材の比重

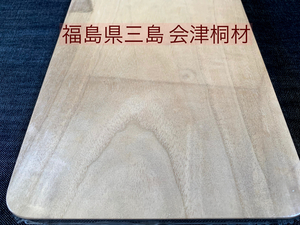

参考品 会津桐材 ☆ 福島県三島町

《0.19〜0.30》だと言われており、バルサに比べて少しだけ重い材料ですが、国内では昔から建材などに使う材料の中では最も軽く、タンスや下駄など、特に琴などにも使われており、それでいて 正確な彫刻にも耐えられる硬度も持ち合わせています。

つまり バルサよりも『丈夫な木材』という事になりますが、もちろん難点もあり、「水管が大きい」ため、塗装などの工程で「目が止まらず、気泡が発生しやすい」という点もあり、これは、バルサ材とは違う《下地コーティング剤》の事を考え【塗膜強度をより頑強に】しなければなりませんし、 そのぶん、仕上がったルアーは重くなる傾向になります。

バルサ材の比重

参考品 バルサ材 ☆ 中南米エクアドル

《0.12〜0.20》 例え軽量なバルサ材であっても、外側に行くほど《比重が軽く柔らかく》内側に行くほど【重く硬い材料】になります。

これは、材の部分でまったく違う比重の材料となる事があります。

バルサは輸入品であるがゆえに

在庫が不安定になりがちであり、入手するタイミングが合えば良いのだが、入手できない時の事を考え、常に材料の仕入れ先などを考えておかないといけないと言う問題も出て、今ある在庫の材料を使い切ってしまう前に仕入れをして置かないといけないと言う点です。

特にTADルアーで使用している「ハードバルサ材」良質なバルサ材の仕入れは、本当に大変です。

自信を持っております。

ハンドメイドルアーと言う、いちばん環境の事を考えなくてはならないのに、何故か忘れられているように感じます。

やはり 手作りルアーですから少しでも環境の事を真剣に考えなくてはならないと思います。

TADルアーは、素材や溶剤等も日々新しい物を探し、進化をして行こうと考えており、こんなTADルアーのわがままを日々支えてくれる多くの方々に感謝しております。

ルアーの修理、改良から始めて

先ずは手持ちのルアー修理から

木製ルアーなのだから! 壊れたらボンドで貼って使えばいい!

プラスチック製は、プラモ用の接着剤で 直せば使えるようになる!

などと 凄く大胆な事をして、直していた事を覚えております。

あの頃 とてもお気に入りのルアーがあり、そのお気に入りを岩にぶつけ、割れたり欠けたりと、凄くショックを受けて、何とか自分で修理した事が、始まりかも知れません。

この頃の 修理や 直し方と言えば、壊れた部分に適当な木片を貼り、ナイフで余分な部分をカットし、色付けと言えば マジックで色を塗り、その上にラッカースプレーで仕上ただけのルアーでした。

もちろん!ご想像通りこのルアーは別物のルアーとなり、そのままオクラ入りになり、今ではどこにあるのかわかりません…。

『ウッド製やプラスチック製ルアーの修理』などをやっていた事と『結果として 失敗した事が』 其れはそれで 良かったのかもしれません。

その後、プラスチック製等も多く購入し、破損したメーカーの修理や改良なども自分でやるようになり、 あ! 確かこのルアーはこうやって作っているから『直る』『確かこう動いていた。』などに気がつくと、いつの間にか「修理や改良」等が楽しくなり、以前よりルアーの事が少しだけですが、わかるようになりました。

学んだのに…へなちょこ完成

それからハンドメイドルアー作りに色々と挑戦して行く日々が自然と多くなり、この頃から お店で評判が良いルアーを手当たり次第購入しては、多くの事を勉強していました。

初のルアー作りがスタート

実際 作ったルアーが、

『トップウォーター8cm 』

「ミノー 10cm』 です。

作って見ると 今までの市販ルアーの修理や改良とは別で、凄く難しいモノでした。

分かりやすく言えば、私が作ったルアーは、ただの「棒のような物」で『へなちょこなルアー』 で、リップを付けただけの『棒の完成』でした。

分かりやすく言えば、私が作ったルアーは、ただの「棒のような物」で『へなちょこなルアー』 で、リップを付けただけの『棒の完成』でした。

とは 言え! ルアー作りとは「木」を削っているだけでも楽しくて辞められずに《始めから上手く行くほど甘いものでは無い》などと自分に言い聞かせ、ヘナチョコなルアーでも!落ち込まずに作り続けておりました。

このルアーは、その後のルアー作りに凄く役立ってはおり、当時の事を振り返れば、TADルアー作りに非常に役立っており、《こんな事を何気なくやっていたんだなぁ》とあらためて思う事もあります。

まぁ ですから! いまでも!作り続けていられるのだと思います。

次で進化また挑戦するぞ

コレからルアーづくりに挑戦しようと思っている方でしたら、きっと! こんな気持ちだと思います。

『コレ位ならば、手作りでルアー作ってみよう』

『この型ちなら!自分でも作れそうだ』

『自分が作るとしたらコレより!良い物にできる』

『この動きを、もう少し良くできる』

『サイズも!小さく作れるしカラーも目立つ色にできる』などの事をきっと思うはずです。

私もルアーに対し、凄く単純に考えていた時期がありましたが、今となってはその時の考えや挑戦がとても大切な事だと思います。

ルアーは無限大に作れるはずだからです。

過去を振り返っても、似た様な? コピーの様なルアーは、沢山ありましたが、全てが一時 凌ぎのモノでおわっております。

そのようにならないためにも、貴方独自のオリジナルデザインで良いアクションの物を作ってください。

オリジナルの動きやデザインルアーは、何者にも負けない物になります。

周りから認められるまでには時間がかかるかも知れませんが、オンリーワンデザインルアーを大切に大事に育てて下さい。

その方が絶対、作り続けていても楽しいはずです。

寒冷期はジャークベイトの使い分け

2つのジャークベイト

TADルアージャークベイトには大きく分けて2つのモデルが有りますが、

ブランクス等『使用材料』でかわります。

TADダガージャークモデル

100mm. 130mm. 150mm

主に 木曽ひのき材や青森ひば材を使用したモデルとなります。

基本設計は 3タイプ

フローティングモデル

超スローフローティングモデル

スローシンキングモデル

*特別オーダー品

スーパーシンキングモデル

始めに!今回のモデルは、季節や使用時期に合わせての製作品となりますので、モデル等に付きましては、数に限りがありますので、必ずお問い合わせください。

ジャークベイトルアー時期

年間を通して使用しているルアーですが、一般的にジャークベイトが良いとされている時期『12月頃から3月頃まで』に良いとされているダガールアーの特長をご紹介します。

ダガージャークベイト

このルアーはボディ全体が少し角張っている平らなストレート形状のルアーになり、ルアー本体のアチラコチらに平らな面が多く、驚かれるかたも多と思いますが、この形状は、『ダガーナイフ」のダガーからの由来でも有ります。

ダガーは両刃と言う事からこのルアーも両面や背中側が鋭い剣先のように角が有り、このダガーモデルのプロトタイプを製作した時に『ナイフに近い形状』にしたいと言う思いもあり、この形を《ルアーにするんだ》とあれこれ考えました。

ナイフからのアイデア形状ですから当たり前なのかも知れませんが、ダガーナイフの特長や目的としては「刺す」ことと『投げる』のに向いていると言う事で、この形状をルアーに上手く再現出来れば、とても良い物が出来るのでは無いかと、ゼロからのスタートに試行錯誤をし他のルアーよりも多くの歳月と無数のテストを繰り返し生まれた結果だと自負しております。

特長的なボディ形状

また特にヘッド部分を平らにした事で、ノーズを出来るだけ細く低くし、高さや全体のヘッドバランスも良くなり、すごく軽く引いた際にもノーズ先端からヘッドへの水流が滑らになり、驚くほど綺麗にダイブし、水中での水切りも格段に良くなり、水流は綺麗に後方へと流れて行きます。

もちろんジャークベイトルアーですから、アングラーの思い通りの左右や上下にもとても綺麗なダートアクションを演出できます。

スローフローティング使用とした事により、素早い立ち上がりでよりクイックなタイトロール+ウォブアクションが演出でき、何方でも簡単に操作する事ができるようになりました。

なぜこの形状や形

ルアーフィッシングにはとても重大であり欠かす事のできない事が、キャスティングでの飛行姿勢で、キャスティングの際にルアーのお尻側から安定した着水が出来ないと次の段階のステップに進めず苦労しました。

次のアクションは、『浮かび上がった時の浮き姿勢』で、波に揺れている時の姿勢や突然 引いた時のアクションで、このスイム姿勢に入るまでの『時間に』ほんの少し戸惑いましたが、改良てんを見つけだし、素早いレスポンスは格段に良くなりました。

是非 機会があれば!

ジャークベイトルアーが、お好きな方でしたら 一度使ってみてください。

そして多くのコメントなどを頂けたら嬉しく思い、次回作の勉強とさせて戴きます。

余談ですが!

ダガーとは左右対称(シンメトリー)であることにを付け加えさせて頂きますが、TADハンドメイドルアーでは、そこまで正確には製作出来ませんが、頑張って行きたいと思います。

ルアーを引いた後の波紋や渦巻 2

カルマンズ渦列

皆さんは、『カルマンズ ボルテックス』

“Kármán's vortex street” と言う言葉をご存知だろうか

正確には “カルマンズ ボルテックス ストリート”と言いますが、

“Kármán vortex street”カルマン渦列 といいます。

前回の《ウォーターディスプレイスメント》と

今回の《カルマンズ ボルテックス ストリート》この

ふたつの事を分かりやすく、簡単に短く説明できる方はあまり居ないと思います。

また 似ているようで、少し解釈や説明が変わってしまいます。

ルアーの雑学

ルアーを《プラスチック製など》設計や製作しているかたですと、カルマンズボルテックスと言う言葉の方が、身近に感じると思います。

一般方であれば(ウォーターディスプレイスメント)

こちらの言葉のほうがいい(カッコイイ)と思いますし、

正直 言って私もルアー作りをやらなければ!

知らなくても良い言葉かも知れません。

また ルアーの動きに興味があるかたや《学校等で教えてもらわなければ》きっと!そこまで勉強をしないし、この言葉には興味など湧かない事だと思います。

まぁ 偶然にも私の周りには「フカボリ先生」が多くおりましたので、良かったのかも!知れません。

ルアーを作っているので《動き》の基礎的な知識と思い 、ほんの少しだけ勉強しましたが、一般の方が仕事として携わらなければ、あまり必要がない事だとも思いますが、ルアーフィッシングの【雑学】として少しだけ覚えておいた方が良い事くらいです。

また今回も難しい事なので、寛大なお気持ちでお願いします。

カルマンズ ボルテックスストリート

流れのなかにルアーを置いたとき、またはルアーを引いた時に、流体中で個体を動かしたときにその後方に交互にできる《渦の例、渦,渦巻き,旋風》のことを現象や効果の事をこのように言います。

ルアーを引いたときの波紋、波動や振動等とも言いますが、後方でのかき回された水流は、ボディの左右や上下に動いた分だけの渦や渦巻ができた状態の後に生じる《水流の乱れ》の事で、物体が回転して発生する「いくつもの螺旋状」《らせん状》の渦や渦巻のことをこの様に呼び、ちがう表現では、「あおぐ」や「あおいだ」あと等の現象とも呼べるかもしれません。

この【現象を目で確認する場合】には、ミノーやクランクベイト等ルアーが《ささ濁り》の

時に、ルアーが水面上に有り、濁りの中を引くと良く確認できます。

また!違う表現、効果としてや言い方としは《○○効果》などもあります。

コチラもかなり難しいお話ですので、また別の時に書きたいと思います。

トラウトミノーは70〜130mmをメインに

トラウト系ミノー

トラウト用ミノーと言うと皆さんは、どの様なスタイルを思い浮かべますか?

いまでは数多くのトラウトフィッシングスタイルが存在します。

エリアトラウトミノールアー

45mm〜70mm

渓流、支流ルアー

70mm〜100mm

本流等

100mm〜150mm

中サイズ池

70mm〜150mm

湖、ビッグレイク

100mm〜180mm

このサイズを基本にゲームを考え、組み立てます。

初のトラウトフィッシング

エリアトラウトや渓流、支流、本流など自然の中の釣りをイメージする事が多いと思いますが、私は、どちらかと言うと幼い頃は、支流での釣りが多かったように思います。

しばらくすると 近所に自転車で30分くらいの所に管理釣り場ができ良くそちらへ通ったものです。

ここは、管理釣り場なので、98パーセントの方が、餌釣りようの釣り堀で、平日の午後に1番奥の池で、少しの間だけルアー釣りをやらせてもらった事を良く覚えています。

大きくなり始めた、考え その後《自転車》で渓流釣りに行くようになり、移動手段でも自分の身体が大きく成長したため、次第にもっと大きな魚が釣りたいと思い《自転車ですが》レイク《湖》に良く通うようになり始めました。

【 皆さんも そうかも知れませんが、この頃はあの有名な釣り漫画の影響が多いに有りました。】

憧れの人にアドバイスをもらいう

湖に通う日々が多くなるにつれ、今までの手持ちのルアーが、大きさなどが気になり始めました。

ちょうどその頃、近くでルアー釣りをやっていた【おじさん? お爺さん? 】に声をかけてもらい、ルアーについて色々と知らない事を教えて貰った事を、今でもはっきりと記憶しております。

私が持って、使っていたルアーが

【小さ過ぎるから魚にルアーが見えないと思うよ。】

【魚にアピールできないし、いちばんは、目立たないから釣るのがむずかしいと思うよ。 】

【もう少し 大きなルアーは無いのかな?】

ここで見せられたルアーは、 【この位の 大きなルアーじゃないと! ここの魚は釣れないと思うし、そのサイズでは むずかしいぞ!】

そんな事を色々教わっり、また 釣り方《どの辺にキャストするのか》や 《どの位のスピードで引いてくる》のか等を見てたり、 聴いたりしたものでした。

エリアからビッグレイクへ

その後 私も“ オールラウンダー”として色んな場所に行くようになった時、【やはり ある程度の大きなルアーじゃないとダメなんだ】と思う様になり、【ルアーサイズが、どんどん大きくなっていった】事を覚えています。

このような経験や諸先輩方のアドバイス等があり、私のメインルアーサイズと言うものが確立したのです。

その時から

「渓流」では

70mmが基本となり、45〜100mmまでを使い分ます。

「支流」や「本流」では、

70〜150mmまでとし、

「池」や「湖」ビッグレイクでは、

100〜180mm

と使い分けます。

この感覚や経験から、私のトラウトフィッシングスタイルで、ルアーフィッシングと言う基礎的な考えなのです。

皆さんも 今のあまりにも多い情報に惑わされずに、貴方のフィッシングスタイルを 築き上げてください。

その方がぜったい! 楽しいフィッシングライフを過ごせると思います。

Good luck for good fishing!!

ルアーを引いた後の波紋や渦巻

“ Displacement ” phenomenon, effect

皆さんは、『ディスプレイスメント』と言う言葉をご存知だろうか!

経験のある、ルアーフィッシャーマンでも! 余り知らない人や良く分からない方が、実は凄く多いと思います。

一般の方やルアーフィッシングを始めたばかりの方でしたら なおさらの事だと思います。

このディスプレイスメントを 正確には《ウォーターディスプレイスメント》

“ Water displacement phenomenon, effect ”と言いますが、この事を分かりやすく、簡単に、短く説明できる方はあまり居ないと思います。

私も良く分からない中のひとり

ルアーフィッシングでは、特にウォーターディスプレイスメントと言います。

私も色々と意味を理解するまでに、沢山の書物などを何度も読み返し、分からない事は諸先輩方にお尋ねして、何とか?分かったような感じです。

少し難しく、ややこしいディスプレイスメントの説明ですから、私の説明では良く分からない方や興味がある方は、ご自身で色々と調べてみてくださいね。

ディスプレイスメント効果に関しては、簡単な説明になってしまいますが、寛大なお心でお願いします。

ウォーターディスプレイスメント現象、効果

ルアーには、とても大きなボディ質量と言うモノがありますが、水の上に浮いていたり、水の中に潜ったりも出来ます。

ボディの質量分を、水から出そうと追い出そうとし、当然、内側や外側などにも引き込むチカラが働き、この内側や外側に引き合うチカラが出た時に、ルアーは左右や上下に逃げるように水を動かします。

ルアーを引いた時に、ルアーはドチラカに倒れたり、揺れたり、潜ったり、浮かんだりと、あらゆる方向への動きをし、引かれたルアーの《後方》では、水面や水中で《波》などの現象が現れ、この状態の事を波紋、波動や振動等とも言います。

またルアーの後方では、《かき回された水流》ができ、これはボディの大きさの分だけを、水で押しのけて、渦や渦巻等ができた状態の流れの事を、ウォーターディスプレイスメント現象や効果と言っております。

他のルアーでは…何があるのか

スピナーベイトのブレイドやソフトベイトワーム等も全て含まれ、水中で通過した後に生じる水流の乱れの事です。

ちがう表現だと、水を「ゆらす」「あおぐ」や「あおいだ」等とも表現出来るかもしれません。

この動かされた水流を、魚達は側線部で感じ取り、何かが動いたと言う事や動いていると言う事も確認する事が出来ます。

このようにウォーターディスプレイスメント効果とは、魚達にとって、あたり前のように存在し、ルアーを引けば、動かせば必ず後に生じる《 水流 》と言う事になります。

次のプレゼンテーション

ではなぜ その魚が釣れたのか?どのように釣れたのかを考えてみれば、次にプレゼンテーションする、“ ルアーのヒント ” にもなるはずで、 例えば ワイドウォブリング系なのかクランク系なのかそれともパワーがあるソフトベイト系なのかです。

上手く説明できず、すみませんでした。やはり難しいですね。

いろんな所に存在する

このディスプレイスメント効果は、ルアーだけでは無く、様々な物にも当てはまります。

また!違う表現、効果としてや言い方としは《タービュランス効果》などもあります。

コチラもかなり難しいお話ですので、また別の時に書きたいと思います。

その時はよろしくお願いします。

デザイン的ルアーカラーリング

オリジナルのカラーリングにも

もっとデザイン的なモノをだして見たいのですが、其れが例え! プラスチック製や樹脂素材でも同じように考えております。

オリジナルカラーリング

やはり一般的にハンドメイドルアーのカラーリングと言うと、剥製カラーリングやリアルなカラーを思い浮かべる方が多いはずです。

確かにハンドメイドと言うえば当然かもしれませんが、その逆に、デザイン的カラーリングの物は無いのかと?と言うと そうでも無いのです。

各ルアーを良く見ると、小さな世界にも違いがあり、各ビルダーさんの考えや見方の違いがハッキリと作品に出ていて勉強になります。

その中でも特に海外のデザイン物は、オリジナリティーがコレでもか!と前面に出ている物が数多く有ります。

個人的には、このカラーをあの場所で使ってみたらどうなるのだろう? あの模様はどう見え、アピールできるのだろう? などと見ているだけでもワクワクします。

一方 国内のルアーに目を向けて見るとフレッシュウォーター系だからと、アユカラーやワカサギ、ブルーギル等の定番カラーリングが多くを占めており、トラウトルアーとなると、もう何十年も同じようなカラーリングしか無いのです。

(エリアトラウトルアーはのぞきますけれど )

(エリアトラウトルアーはのぞきますけれど )

そのほかにソルトルアー(オフショア用)等はもう何も言えないくらい変わらずに…

しかしです。

私が販売しているルアーは??と聞かれると、やはり定番のカラーリングの方が多くオーダーを頂きます。

もちろん店頭からもいち早く無くなって行くカラーは、やはり定番カラーからなのです。

皆さんに 少し派手なデザインカラーを作って見せても、

(コレは良いかも!少し使ってみたいなぁ)

(コレは良いかも!少し使ってみたいなぁ)

(こう言うカラーリングも “ アリ ”かもしれないなぁ…)

(どのタイミングで使えば良いかが分からない) などの声がやはり多くなります。

結果として、お恥ずかしいお話なのですが、グリーン系やチャート系オレンジ系などの「派手なカラーリング」を製作しても、全て私のプロトテストタイプの商品だけとなってしまう事が多々あります。

このように私も 色々とカラーリングを勉強しておりますが、実際に私がフィールドで多く使用するカラーも かなり偏ってしまう事が現実的かもしれません。

TADだけかも!

魚に対する “リスペクト ”からルアーカラーリングに

「 こだわりすぎ」ているのかも?

トラウトやサーモン

シルバーベース

* ブラックシルバー

* ブラウンバッグ

* ライトグレーバッグ

* グリーンバッグ

* ブルーバッグ

* シルバークリアイエロー

* シルバーパープル などのカラーを良く使用します。

ゴールドベース

* ブラックバッグゴールド

* 縦縞のブラックライン

* ゴールドオレンジ

* ゴールドレッド

* ブラウンバッグゴールド

* カッパー などのカラーを良く使用します。

ソルトルアー(オフショア)

特にマグロ系の魚には、

ブラックベースしか使わなく

* 青色バッグ

* 空色バッグ

* オールブラック

* サイドアルミなどのカラーを使用します。

これは私の考えなのですが、

トラウトは、(渓流、支流、本流)とありますが、このスタイルは《ビッグレイク》でもあまり変わりません。

またオフショアのマグロ、ヒラマサ、カンパチ、ブリなどもこのカラーリング以外は使用ししません。

コレは無駄とも思える私自身のこだわりであります。

《トラウトやオフショア》の魚が全て(リスペクトフィッシュ)であり(チャンピオンフィッシュ)だと自分で決めているからです。

その為、派手な“ アトラクトカラー ” や “ リアクション カラー ” でこの魚達を釣りたく無いのです。

そのひとつの理由

イラつかせたり、怒らせたり

場所を荒らしてまでも 釣りたく無い魚で有り、出来れば私は、この魚達の環境を守って上げたいくらいなのです。

コレは 自分自身の中で決めているルールで有り、私のルアーフィッシングスタイルなのです。

その逆に

エリアでのトラウト系や海ではシーバスやシーラ等は、

ド派手で! 超派手な! アトラクトカラーリングやリアクション系のカラーで釣りたい魚達なのです。

リアルカラーやベースブラック系のカラーリングでは釣らないようにし、またなるべく使わないようにもしております。

① 簡単な理由として、(98% 必ずリリース)するからです。

② 身近で日常的に釣りを楽しめてルアーフィッシングの醍醐味や感動を与えてくれる魚達だからです。

③ こだわる点も多々有りますが、あまりこだわっても良い結果にならない。 など理由が有ります。

この魚達だけはルアーフィッシングの最高峰であり、スポーツフィッシングフィッシュ だとも考えているからです。

身近でどなたでも簡単に楽しめ、素晴らしい時間を与えてくれる魚達だから、日頃から「大切にし、多くの事が学べる魚達だとも思っているからです。」

オリジナルルアーはバルサ材で作ろう

ハードバルサ材でルアーを、作ろう

tadは全てがハードバルサ材使用で、ハンドメイドルアー作りには最適な材料です。

オリジナルルアー(バスルアー、ソルトウォータールアー、トラウトルアー)作りを行うので有れば試してみて下さい。

その良さに、素晴らしさに驚くはずです。

少し硬めのハードバルサ材での加工ですが、硬めと言っても、決して大掛かりな道具などは使いません。

切り出しナイフは主にすぎやひのきのハードウッド等を製作する時に使用し、黒刃のカッターナイフは、桐材やバルサ材などの比較的に柔らかい材料の時に使っております。

また在庫のバルサ材が1メートルと長いため、最初に丸ノコギリを使い次に電動式の糸ノコギリを使います。

私の場合は製作本数が多いからです。

大きさにも寄りますが、数な少ないプロトタイプを作る時など(1〜5本)は、手のこぎりで作ってしまいます。

その方が簡単で早いからです。

その他によく使う物として

“ 紙ヤスリ” “ 鉄ヤスリ ”

鉄ヤスリはルアー作りにたいへん多く使用する道具であり、大小の各種サイズを揃え使い分けを致します。

最初に使う荒削り用から中仕上げ用までと、約10本程をつねに使い分けます。

その他にリップを削り出す時などは、プラスチック専用の物や表面にダイヤモンドをコーティングした物など、必要に応じて使い分けします。

荒削り用は30番位から使用し、中仕上げ用に240番位まで良く使います。

また紙ヤスリは主に150番〜400番までを使用し、細かなライン出しやボディのサンディング用としても使用します。

バルサボディへの仕上げ用としても、とても良い仕上がりになるからです。

特に気を使うクチの周りや目の周りなどの作業にも使用し、エラ部分なども細かい細工用としての使用が非常に多く使い、いちばん目の細かい紙ヤスリ(400番以上)は、バルサボディ全体を滑らかにする際もこの紙ヤスリはとても重宝します。

特にバルサ材のような柔らかい材料は、最後に(角取り)をしておかないと後々の割れ等の原因になってしまうからです。

いくらハードバルサ材とはいえ、作業中にキズやへこみなども出来てしまう事が有りますが、そんな時でもハードバルサで作ってあると、一般的なバルサより硬質な材料で有るため、だいぶ助かります。

この様にハードバルサ材料でのルアーは、一連の作業で「カットから仕上げまでをスムーズに行え」無駄な時間を掛けずにルアーが作れると思います。

TAD推奨のハードバルサ材料

DAYでのルアーづくりの方から

インディーズビルダーさんまでを応援しております。

材料は個口でも《1本から、約40cm〜》購入できます。

ソルトルアー製作のインディーズルアービルダーさん大歓迎です。

また分からない事などが有るようでしたら、お問い合わせフォームまで お気軽にご連絡下さい。

きっと!貴方のお役に立ちます。

がんばろう!!!ジャパンハンドメイドルアー!!!

ルアー作りはハードバルサ材で

一般的な柔らかいバルサ材では

どうしても数十回程度のデッピングを行わなくてはなりません。

TADルアーで使用しているバルサ材は、“ ハードバルサ材 ” という名前の物で、一般的なバルサより、【硬めのバルサ材】です。

tadは全てのルアー、ソルトウォータールアー、バスルアー、トラウトルアーは、ハードバルサ材でも!最低で30回程はアンダーコートディッピング《下地処理》《セルロースクリア》を行っております。

一般的なバルサ材ですともう少し回数を重ねないと同じような品質にはなりません。

一般的なバルサ材ですともう少し回数を重ねないと同じような品質にはなりません。

ハードバルサ材を使ったtadルアー

製作の中では、幾つもの工程がありますが、中でもこのディッピング作業は見た目以上に、想像以上に時間が掛かる大切な作業です。

この工程にどれだけの時間を掛けたかで、後々《数年後》のルアーの耐久性や美しさ等に大きな差が出る とても大切な作業のひとつです。

下地づくりと言うモノは、何でもそうかもしれませんが、経験プラス根気がいる作業で、(まぁ コレで良いか!)と言う簡単で安易な判断が失敗となってしまいます。

「ヨシ!コレで良い」という判断がとても難しいところです。

私も頭をひねりながらの作業で、何度もおなじ作業を繰り返してもデッピングだけは気をつけなければならない作業です。

コレは天気やその日の気温、湿度などが大きく関係してくるからです。

柔らかいバルサのままや 完全に固まってい無いモノだと永くは持ちません。

少しでも硬い素材を使うか、表面を溶剤で無理やり硬くする事しか無いのです。

硬い素材のモノは質量があり重くなりがちです。

また溶剤で無理に硬めたモノも、ヒビや割れの大きな原因になりコチラもルアーとしては、今ひとつとなり 良い動きも出ません。

その点ハードバルサ材は、ある程度の硬さやしなやかさをかね揃えている ルアーの材料としてはとても良い材料です。

少しだけ加工に戸惑うかも知れませんが! その何倍もの優れたモノが出来上がるでしょう。

ではなぜ? ハードバルサ材をほかの方達が使わないのか?

答えは、ハードバルサ材の流通が余り無いからです。

私もこの辺りで本当に苦労しましたが、材料メーカーさんのお力で揃えることが出来ているのです。

もちろん私が持っている在庫量にも数に限りはありますが、これほど良い材料は、あまり無いと思いますので、ハンドメイドルアー作りを行うので有れば、

是非 tad推奨のハードバルサ材を一度使ってみて下さい。 きっとその素晴らしさに驚くはずです。

是非 tad推奨のハードバルサ材を一度使ってみて下さい。 きっとその素晴らしさに驚くはずです。

ハードバルサ材は、当店の通販にて!

bait.jp/ でご購入できます。