トラウトルアー

オールラウンダーベイトシリーズ "O.R.B.S"

TAD O.R.B.Sルアーシリーズ

【TADオールラウンダーベイトシリーズ】

TAD O.R.B.Sルアーは数種類を製作しておりますので、貴方のフィッシングスタイルに合う物がきっとあると思います。

このシリーズは、種類【サイズ】が多いため、数回に分けて書きます。

1 70〜150mm

2 170〜290mm になります。

TAD O.R.B.S ミノー&ジャークベイト

タイプは2種類とモデルが2種類で

「オリジナルタイプ」と「ダガータイプ」があり、

長さやウェイトサイズで選べます。

小刻みなアクションの「トゥイッチング系」やロッドを大きくあおる「ジャーキング系」のジャークベイトがあり、どちらのタイプもミノーアクションやジャークアクションを演出できます。

主に狙う魚種《ターゲットフィッシュ》で

スタイルを決めることや「四季」などでボディスタイルやアクションを変え、ターゲットの反応をみるような使い方も良い選択のひとつだと思いますし、また ボディスタイルやモデルを大胆に変更する事で、

アングラーの気分転換にもなり、キャストやアクションのひとつひとつに集中することができ、求めていた良い結果に繋がると思います。

個々のオリジナルタイプとダガータイプの「違いについて」は別の時に書きます。

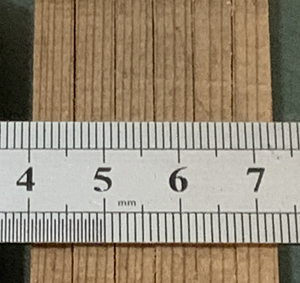

ベース材料とサイズが豊富にある

製作本数のいちばん多いサイズは、なんと言っても

「90mmや130mm」で「マッチ ザ ベイト」や

「ジャストワカサギ」などと言われており、春から秋頃まで、各地に点在する池や湖での使用を前提に製作したモノが、オールラウンダーモデルという、シリーズカテゴリーで、「70mmから150mm」までが基本モデルです。

このシリーズは、初めてハンドメイド製品を購入する方「TADルアー」でも価格帯などを気にせず使用していただくために、「フローティングタイプ」のベース材料を「ハードバルサ材」にと限定し、「シンキングタイプ」では「アガチス材」もしくは「ホウ材」を使用しています。

この材料の「価格が安い」という事ではなく

「新作やプロトタイプ製作」などで使用頻度が多いことや、ハンドメイド初心者の方でも、

扱い方「保管や管理」に気を使わなくても良いという点からこちらの、3種類の材料を選び出し、製作しています。

また「170mm以上」のスペシャルモデルや限定品モデルとしても製作しております。

TAD O.R.B.Sルアーアクション

ハンドメイドルアー「バルサ材やウッド材製」ですが、やはり気になる事は、初めての方でもキャストや

アクションが、「上手くいくのか」が心配だと思いますが、この辺も10回ほどキャストを繰り返していただければ「コツ」が掴めると思いますし、ルアーアクションも

「ただ巻き」から初めていただき、慣れてきたら

「トゥイッチング」や「ジャーキング」などを取り入れると、べつの楽しさも見えてきます。

この時、水中のルアーアクションが見えなくても

「巻くことをやめれば」自然とルアーは

「浮あがり」ますので、極端な「シャローエリア」でなければ、引っかかることも有りませんから、

次のキャストで、ジャーキングなどのアクションを経験していただき「ルアーが止まる時、動き始める時」なども観察ができます。

また「糸」から伝わる振動も良く、リールを止めた時にでもロッドに伝わり、リールを巻き始めるとルアーが動き始め、この振動も良く伝わります。

この動作を繰り返すことにより、見た目や振動などで「初めての方でも安心感があり」この時、釣れなくても投げ続けるだけでも、ルアーフィッシングのモチベーションは上がり、その後の釣果に大きく繋がります。

初心者でも多くのアクションができる

ミノーで基本となるアクションや演出は

「トゥイッチング」からの「ストップANDゴー」や「ジャーキング」による「リズミカルな動き」との組み合わせです。

いろんなアクションがあるなかで、とくに

【大型魚に対して効き目がある】と言われている

アクションは【ぐりぐりメソッド】という釣り方で

ルアーアクションのひとつです。

今から30年ほど前に流行った釣りのスタイルのひとつですが、この釣り方は、今でも多くのアングラーが、この釣り方、メソッドを使い続けるほど、とても確率、効率的な良い釣り方で、このルアーシリーズでも出来ます。

*【ぐりぐりメソッドの釣り方】やり方などはご自身で御調べください。

基本と応用の組み合わせ

もちろん釣り業界も日々、進化している道具やテクニックですが、1年後には、また新しい釣り方などが、でてくるかもしれません。

ルアーアクションの基本は「トゥイッチングやジャーキング」の【組み合わせ】になりますので、幾ら良い釣り方をしようとしても、ルアーの性能が上がろうと其れを操作するアングラーの「基本や応用」が無ければ成り立ちません。

唯一のルアーになり隊…ルアー

今回のO.R.B.Sルアーのアクションや基本設定は、

貴方にとって今から5年後、10年後でも心強いルアーになると思います。

貴方がこのルアーで「新しい技」や釣り方を生み出しても良いと思いますし、それこそが楽しい

「ルアーフィッシングライフ」になれば良いと思います。

ミノーの基本が、何方でも簡単に演出できる

「唯一のルアー」に慣れれば嬉しく思いますし、

O.R.B.Sルアーの本来の姿かもしれません。…

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

湖、レーク用トラウトルアー

TADトラウトルアー

TADトラウトベイトは、数種類のサイズを製作しております。

TADは、トラウトルアーにレーク用『池や湖用』があり、今回も全ては、書き出せませんが少しだけお話しします。

釣り方やスタイルは千差万別ですから、貴方に合うフィッシングスタイルから選んでみてください。

レーク用ルアー

TADトラウトルアーのなかで、いちばんサイズや

モデルが豊富な物になります。

各地に点在する池や湖での使用を前提として製作したのが、このルアーシリーズで、TADトラウトミノーの大半が、このシリーズから出来上がったものと言っても過言ではありません。

TAD全ての動きの基本となる「投げるや浮いて止まる」ゆっくりと綺麗な姿勢で「沈んで行く」などの課題が、このシリーズを製作したことで、ほぼクリアでき、現在のルアーとなりました。

また TADルアーは、今でも進化し改良を繰り返しながら製作、開発をしております。

スローシンキングとシンキング

90mmまたは100mm は、一般的に

「マッチ ザ ベイト」や「ジャストワカサギ」などと言われ、このサイズを作るとき「フローティング40%、シンキング60%」の割合で作りますが、この割合は、サイズなどでも変わります。

また フルオーダー品の割合では「シンキング40%」で「スローシンキング60%」くらいとなり、これはオーダーを頂いた際に「なぜスローシンキングタイプですか?」とお聞きしたところ『スローシンキングを作っている方があまり居ない』ことと『プラでもスローシンキングに気に入ったものが無い』と言う答えを多くの方から聞いたからです。

このスローシンキングは、気温や水温などでも

「落ちるスピードが変化し」「水深などでも変わります」という事を必ずお話ししますが、多くの方からは「スローシンキングとシンキングは外せません」と良く言われます。

もちろん出荷時の設定は「完璧」な物では無く、購入した後の調整などは、個人でやっていただいていますし、また購入者がある程度の釣り経験者でなくては、釣り場での調整などに少し難しく感じます。その為、普段から試したりする事がとても大切で「慣れ」が必要だと思います。

トラウトルアーの各部品

忘れがちなリーダーの長さ

装着してある物のリングや針が、いちばん大切だと思っている方が多いと思いますが、ベテランさんでも、意外に忘れてしまう事が、使用する「リーダーの長さ調整」です。

もちろんこの調整も必要になり、使用するリーダーが「フロロカーボン製かナイロン製かで」だいぶ変わります。

私が思う良いセッティング

スローシンキングにはナイロン製

これはルアーが沈んで行く時、ナイロン製は、ゆっくりとひっぱられるからです。

シンキングにはフロロカーボン製

フロロは水に溶け込みやすく、水と一体化したようになります。

ショートバイト対策や突然の大物の激しいアタックにも負けず、また逆に「とても小さな当たりや」わずかな変化にも、対応が素早くでき、小さな「異変」にも気付きやすくなるからです。

私も知らない湖では「針を内側に曲げて」

底の状態などを確認する時に良く使います。

少しの間でも、底をとるだけで「安心し、少し気持ちが楽に」なるからです。

以上の内容から初めての方や初心者でも安心してスローシンキングやシンキングでも上手くいくと思いますので、根がかりなどを怖がらずに使用してみてください。

少し付け加えるとすれば「底についた」と感じても《決して激しくアオったり、無理やり強く引っ張る》などは、『絶対やらない事』です。

強くや激しい動きをすると逆に…根がかりします。

ルアーを外したい時は「優しく外す」

「軽くアオル程度」「上下に動かす」

くらいで充分です。

フローティングタイプは間をおいて

今さらになるので、多くのことは書きませんが、少し気になった事だけ取り上げます。

それは、「マ」の取り方とスピードです。

先ずは、『ま』について、私が見た多くの方が、キャスティング後「直ぐにロッドを立てて」巻き始めてしまいます。

この動きは「間違いない」ことなのですが、私が経験した事について教える時には「キャスティング後に数秒経ってから、巻き始めてください。」とアドバイスをしております。

これを簡単に説明すると『ま』を与えると言うことで、ルアーが水面に落ちてから、魚にアピールする「間で」の時間をつくるということです。

キャストからの流れを説明すると、

キャスト後「ルアーと糸が水面上に漂っている状態」です。

この時間は、数秒間で「3〜10秒ほど」そのままで、「雨降りの日や曇り空」の時などはもう少し長く

「放置状態」の時間を「30秒ほど」掛けたりします。

また糸を巻き始める時も、なるべく「水面に波紋などが出ない」ようにします。

このやり方が「正しい」か、わかりませんが

「フィールドコンディション」が「あまり良くない時でも」

魚を手にすることが比較的多いと感じています。

この先は、貴方が試してみてください。

ルアースピードをコントロール

このルアースピードについては、本当に良く聞かれる事です。

私が考えるルアースピードは、2つあり

「超ロースピードと超ハイスピード」で、

主にこの2つさえできれば、『魚は、釣れる』と考えています。

略しますとと

「ロースピード」とひと言でいっても、ただゆっくり巻けば良いと考えている方も多いと思いますが、

ここに「落とし穴があり」あるのです。

このスピードは、サイズにも寄りますが、ルアーが左右に揺れる程度が良いとされておりますが、これは、間違えでは有りませんが、私の考え方でのルアースピードとは、その使用しているルアーが、

「左右」ではなく「縦に、上下に揺れている状態」のことです。

貴方も確認してみてください。

微妙に上下に動いているはずです。

ルアーにチカラが掛かり

「引くチカラと戻るチカラ」が無くては、

綺麗に「動いたり、泳いだり」しません。

この「動く、泳ぐ」動作には、大切なのに、

『皆さんが忘れてしまう事』が多々あります。

それが《リップ、リング、針》の存在です。

また リップの事をお話しすると長くなりますので、またべつの時にします。

リップの裏と表

短く書くと、 リップ表側、進行側、水があたる面側の「角」や「先」が痛んでいる物を良く目にします。

例えば ボディとの接着面などです。

角が無くなっているモノやボディとのスキマが汚れているモノもあり、コレでは「本来の役目やチカラ」を出すことができません。

やはりこの辺ももう少し良く確認してください。

リング

「購入した時」のサイズを「基本」としますが「オールシーズン」そのままのサイズで使う事は、お勧め出来ません。

春と秋では、水温が変わるように、ルアーも微妙ですが「浮き方や動き出し方」が変わってしまいますし、変わっていることが分からない方が多いと思います。

各ルアーや貴方のスタイルで良いと思いますが、水温が「低いは大きく」その逆に「高いは小さく」してみても良い結果になりますし、この逆の設定もアリだと思います。

基本設定は、基本ですがアングラーが少し手を加えるだけで、いま以上の素晴らしいアクションになると思います。

針、フック

刺さりや返しより、、できるだけ推奨品かそれと同等の物を使用した方が良いと思いますが、現在の各針メーカーの物は良い物が多く、私の知る限り、リング同様多少の変更「サイズ交換」をしたとしても何ら問題は無いと思います。

お多くのルアーが3本針を装着しておりますが、ここで気にして欲しい事は『針の軸』や『ゲイブ』ふところの広さのことで、かかりを受け止める『ベント』のこと「先曲げ部分から胴曲げ部分」がとても重要だと思います。

このことは、本来ルアーの全てに当て嵌ることなのですが、ほかの釣りではこの話をしても、まだあまり気にしない方が多いことも事実です。

ゲイブやベントなどのはなしは、トラウト釣りの方のほうが多いように感じます。

なぜか市場でも、先ずトラウト用ルアーの針に「細軸針」の物やカエシ「バーブ」の無い物が登場し、その後に他の釣りに浸透していったように感じます。

トラウトマンとして

私が考えるひとつの理由として、トラウトをターゲットにしている方の「年齢層」にも関係していると思います。

ひとつの釣りに長く精通し、経験豊富な方が多いことなども考えられます。

ですが、以前も書きましたが、『トラウトやマス釣り』イコール『食べなければ釣らない』という考え方から『食べる為の魚』と言うイメージが先行し

《掛かる針》や《掛ける針、刺さる針》にこだわる証のようにも思います。

私の考えでは、「釣りとは、釣って食べるためや食べるために釣る」と言う事や言葉も有るので本来の釣りのスタイルだとも思っていますが…。

ハンドメイドルアーだから調整

ここに紹介したモノが『数グラムのこと』や『メーカー側の考えだ』と思われる方も多いと思いますが、数グラム単位でも変わるのが、ハンドメイド製の良さだということも分かっていただきたいです。

但し このルアーを操作する方は、

貴方たちだということも忘れないでください。

私もルアーを製作している身として、考えや思いは、当たり前の事で、針やそれ以外の道具にもこだわりがあると自負しております。

私も次のビッグチャンスをまち望、日々、道具を見極めながら、全てのルアーフィッシングに精通して行き、頑張りたいと思います。

また私のなかで、ルアー釣りとは、フローティングやシンキングスタイルを使いこなさずに成立させることは無く「絶対に欠かせないルアー」のひとつです。

今まで以上の魚に会えると思いますので、

頑張って使ってみてください。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また良い釣りが出来る事をお祈りしております。

Good fishing and good luck

T.A.D Thank you

エリアトラウトルアー

TADエリアトラウト用ルアー

渓流や中流用、本流用、レーク用とトラウト用ルアーは多くラインナップし製作しておりますが、

今回はエリア用、渓流用から中流、本流用について少しお話しします。

またトラウト用ルアーの事だけでも、全てを書き出せませんので…時々書いて行きたいと思っております。

トラウトルアーに衝撃

幼い頃の管理釣り場のお話しから

私が幼い頃は、「マス釣り場」が近くにあり、頻繁に通っていました。

この頃の釣り場のほとんどが、今とは違い98%が「生餌」釣りで、通っていた釣具屋さんも、この管理釣り場の方と仲が良く、自然に私も仲良くしていただいていました。

これは当然ながら「お手伝い」をしていたからで、まだ幼い私ですから、お手伝いといっても(イスを片付けたり)すこし大きくなってからは、お客さんが釣り上げた魚の(針外し)くらいでした。

もちろん 田舎だったという事でも、わかる事なのですが、この釣り場では、ほぼ100%が、食べる為の釣りで、キャッチ&イートが(当たり前のこと)でした。

昨今のように、釣った魚を逃す《キャッチ&リリース》ということは、あまり無かった、目にしなかったように思いましたが、日々通っていた常連さん達のなかには、《釣っては逃がす》方もおりました。

一部のバーベキューなどができる場所では、釣った魚は食べれます。

ある夕暮れどきに、釣具屋さんの方達が数人現れて(ルアーの試し釣り)を行なっていた時に、以前から顔見知りの方が、「やってみるか?」と声をかけて頂き、その時、初めて見るルアーを投げました。

そのルアーは、ただ(クルクルと回ったりヒラヒラと動いて)いるモノでしたが、突然ルアーの後ろから(魚が猛スピードで近づき、ガブリッ)と噛みつきなんとか無事にキャッチできました。

キャッチしたあとに、言葉では言い表せない「刺激的な気持ち」や「キャッチ出来た喜び」があり、この事は『今でも鮮明に覚えています。』

あまり上手く説明できませんが、皆さんにもきっとあった出来事だと思います。

その後、本格的にルアー《この頃はスプーンとスピナー》ですが、小遣いの半分ちかくがルアーに変わっていました。

こんな事も!この年になっても…変わりませんね…あしからず…。

ミノーのスタイルにかわる

その後とうぜんですが、だんだん大きな魚を狙いたくなりますが、なかなか釣れない日々が次第に多くなり、「何が悪いのかなぁ」とルアーの事ばかりを考えるようになりました。

本を読んだり、釣具屋さんに行ってお話を聞いたりしているとき、ふと棚の上を見ると

「魚の形をしたルアーを発見」したのです。

数日後、もちろんこのルアーを手に入れる事に成功し(これが初めて自分で買ったミノー)と言う事になりました。

ここからスタートした、私のミノースタイルで

(小魚をイミテート)したルアーに変わりはじめました。

この頃、調べれば調べるほどミノーというルアーの数の多さにもびっくりし、それと同時にルアーが

(とても綺麗)だったと言う事です。

また このルアーを入手するのが困難なことや「子供のお小遣い」では無理だったと言う事です。

TADトラウトルアー

このような思いからTADトラウト用は、数種類を

製作し(サイズでも選べる)ようになっております。

釣り方でのスタイルや考え方は千差万別ですから、貴方のいちばん身近なフィッシングスタイルから選んで良いと思います。

エリア用ルアー

このルアーの基本的な製作過程は、第一に

(エリア、管理釣り場)で使用するということで、

多くの管理釣り場のことを考えなくてはいけません。

エリア内で使用するルアーサイズ

「小さなルアーを使用する」事を考える。

大きめのルアーは、「周りの釣り人に迷惑」を掛けてしまうことや、釣りを開始すると「横の移動が多くなり」1〜3メートルしか動かなくなってしまうこと。

この様な事を前提に、TADのルアーサイズも以下の通りになりますが、これは基本的な設定である事も付け加えておきます。

なお オーダー品は含まれません。

- 池、「水があまり動かない場所」で使用をする事を前提に製作しております。

- 比較的に魚のサイズが「小ぶりな事が多い」

- 天候や時間帯で「魚がいる深さが変化する」

- タイプは、フローティング、スローシンキング、

- MAXシンキング

- 設定は、各釣り場の環境でも変わります。

サイズ 40mm 45mm 55mm

MAX60mm 計 4タイプ

渓流用ルアー

このタイプがいちばん身近なルアーだと思います。

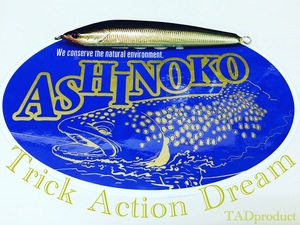

渓流での使用を前提にアップクロスキャストや

トゥイッチングなどの設定となり、ウエイトバランスを出来るだけ「下方向に設定」しました。

これは、季節や水温の上昇などで、

「ルアーの動きが変わってしまう事」を考え

「リングや針での調整範囲」を大きくしてあります。

オーダー商品は、「シングルフック」の装着ができる物もあります。

- 渓流と言う場所では、川幅が狭く、浅いとこが多い事を考え、フローティング、スローフローティング、シンキングの3タイプ

- トゥイッチングなどを付けた時に、石や岩へのコンタクトなどを考え、(リップの付け根の強度)を上げ(ハードコンタクトや衝撃)があった時は『リップが取れる』設定です。

なお これはボディへのダメージを小さくするための

設定です。

サイズ 65mm、70mm、80mm

MAX90mm 計4タイプ

中流や本流用ルアー

ある程度の川端があり、水量があるような場所での使用を考え、また 大小さまざまな石や岩などが多く存在している場所で使用する事で、ボディと

「リップの付け根部分は硬く」それでいてリップ自体にはある程度「柔軟性のある物」を

(ポリカーボネート)を使用しております。

ここでの釣りは、「急に深くなったり、浅くなったりを繰り返すような場所」で、本流と支流とがぶつかり合う流れの速い中や周りでも、使用する事を考慮していおります。

サイズ 90mm 100mm 125mm

MAX 130mm

ここまでがいちばん一般的な物だと思いますが、

もちろんTADトラウトミノールアーには、

まだ本流河口用や池や湖用のレーク用などが有ります。

現在も実店舗兼工房を一時休業中です。

トラウト用ルアー全品の製作、ご依頼を『受け付けておりません』サイト内に数本有る物だけになっております。

また次回の製作予定などは決まっておりませんが、必ず製作を再開致しますので、その際は宜しくお願いいたします。

サイト内の商品が気になる方は、お早めにお買い求めください。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

日々良い釣りが出来ます事を心よりお祈りしております。

Good fishing and good luck

Thank you T.A.D

トラウト釣りのルアー

TADのトラウトルアーは二種類

TAD オリジナルミノー

TAD ダガーミノー

尚!ご紹介している画像全てが、プロトタイプ品のためキズなどがあります。

2つのスタイルの違い

TADオリジナル

全体的に丸形のスタイルです。

大きな丸形ヘッドが特長的です。

TADダガーミノー

ラットヘッドと角形ボディが特長

6角形ボディ「ヘキサゴン」系

オリジナルミノーやダガーミノーの製作の様子や個々の使用などに関する事がらは、以前のブログ記事に書いてありますので宜しければそちらをご覧ください。

また これからも時おり書きますので、よろしくお願いします。

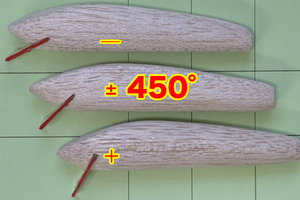

TADトラウトルアー

主にビッグレークやリバーで多く使用する事を前提としたサイズを「130mm〜170mm」として製作しております。

このルアーサイズで大切にしている事は、

「いかに楽しくゲーム展開をするか」と言う事を考えての製作です。

それは、無闇に魚をイジメるような釣り方はしない、「ターゲットの魚のサイズにあったルアーサイズを決める」ことなどがあり、この思いは、

『自然と魚を大切にする』と言うことと繋がっております。

この事が、TADルアーのサイズやカラーリングにも大きく関わります。

リアルカラーが良いのか、びっくりするほど派手なカラーが良いのか、迷っていた頃もありましたが、ルアーという擬似餌を作っていると、

「リアルでありながも派手なカラーリング」と考え、

『止まっている魚のカラーリングにせず、動いている時の魚のカラーリング』にしたいと今でも、常に模索しております。

この考えは、リアルなカラーリングのルアーにも、

ある一定の思いが強くあり、とくにトラウトという魚には、ルアーを始めたキッカケの魚だったという事もあり、私のルアー製作やフィッシングスタイルの大切な位置づけとしております。

ルアースタイルの基本

ルアーを始めた頃、いちばん大切にしていた事が、

木製品ルアー「擬似餌」で釣る事で、とくに

「小魚をイミテートした物」「リアルなカラーリングだけ」を使っていたということです。

私は、特にワカサギやベイトシルバー、ヤマメ、イワナなどのカラーリングを好んで使っていました。

他に黒銀などの地味なカラーリングも「メーカー名は忘れました。」が良く使っていました。

私が特に好きなカラーリングは、なんといっても

(ワカサギカラー)で、いちばん多く所有し、使用していたカラーです。

初めて行く池や湖でも、必ずワカサギカラーを使っていました。

でもほんとうは、メーカーオリジナルのワカサギカラーではなく、ブラックシルバー系のルアーに紫色を少したした「自分だけのワカサギカラー」として投げていた思い出があります。

ルアーにこだわる

こんな事を日々繰り返し行っていると、友達からは

〈釣れない色より、釣れる色に変えろよ、釣りにきているんだからさぁ〉と何度も言われた記憶があります。

それでも(意地を張っていた)私ですから、

カラーリングには異常なほどこだわり、派手なカラーのモノは使わないと無駄に決めており(イエロー、オレンジ、ピンク、チャートなど)目立つカラーはリアクションだと「無駄にこだわる釣り方」をしていた頃です。

あの頃を、いま振り変えると

「凄く勉強になったとき」でもあり、

今の自分がいるのだと思います。

尚!ご紹介している画像全てが、プロトタイプ品のためキズなどがあります。

ルアーの難しさや知識や心構えも

このときの1匹のトラウトを釣る為に、

「ルアー釣りに必要な知識や心構え」などと、また自然を大切にする事も同様に考え、

「魚に対してどう向き合うか」などを自然と考えるようになりました。

自分が持っている(ルアーの構造のことや付属品)の事(ノット、リップ、リング、針)も合わせて調べる様になりました。

ただこの頃は、今のように情報量があまり無かった時でしたので、釣り具屋さんやその場に居合わせた釣り人に教わったり、ときには必要以上に聞きかえし、情報がないなかでも、「釣りに対し魚に対し」いろいろ教わりました。

もちろんルアーのカラーリングの良し悪しやボディサイズなど、いろいろと教えて貰いました。

『当然ですが、今の自分がハンドメイドルアー製作』が出来る事のひとつが、この頃だったと思います。

欲しかったトラウトルアー

この頃のトラウトルアーといえば「金属製のスプーンやスピナー」などが全盛期だった事もあり、当時、私が通っていた一般的な釣具屋さんでは、木製のルアーといっても1年間で10社ほど「ラパラなどの海外メーカーが多いとき」でした。

その他のルアーメーカーといえば、多くのモノがヘドン社で、トラウト用ルアーになるとタスマニアンデビルの人気が凄く、サイズやカラーが大半を締めていたように記憶しております。

国内のルアーメーカーもあったと思いますが、他の物に目を止める余裕もあまり無かったと思います。

この頃の財力では限界がありましたから…

TADルアースタイル

ほんとうに、いろんなメーカーのルアーを使ってきましたが、1人の人間が使える物には「限界が有りますが…」 カッコ良く言えば「高級車1台分は使った。」とか「家1軒ぶんは、ルアーにつぎ込んだ」などと言えるかもしれませんけど…

まぁ そんな事は、どうでも良いお話しですね…

私がTADルアーに込める事は「誰でも楽しくルアー釣りを初めて欲しい」ことと、例え其れがビッグルアーや派手なカラーリングであったとしても『ルアーで釣れたんだ』と言う事を味わい、楽しんで欲しいからです。

そこでもう一度TADルアーのカラーリングを

(ぼ〜っと)見てください。

何となくサカナに見えてきませんか?

ルアーが動いているサカナに見えた時、

真のルアー好きになります。

私がルアーを見るとそう見えるように…

このブログを読んでいる貴方には、

シッカリ見えるはずです。

私が、断言します。

最後になりますが、カッコ良く言えば、

『昨今のフィールド状況を考え、自然に帰りやすい

ウッド製品のルアーを少しでも多く使ってください。』

(偉大なルアーフィッシャーマンの姿であり、

ビッグフィッシュに会える方の道)だと私は思います。

リップレスミノーはリップルベイト

リップレスミノーとは

リップレスミノーは、名前からなんとなく分かるように「リップが無いやリップが付かない」

ミノー系ルアーです。

呼び方などは、米国や英国などでも違いが有るようですが…。 この辺で。

リップレスミノー リップルベイト

TADのリップルとは、一般的に言うとリップレスのトップウォーター系のミノーと言うカテゴリーになります。

リップレスミノーと言うと、昨今 あまり耳にしなくなったルアーの種類やカテゴリー品だと思いますが、少し呼び方が変化した物では、『バイブやブゥァイブレーション』と言うと伝わりやすいと思います。

厳密に言うと…リップレスミノーとバイブやブゥァイブレーションは全く(別もの)となりますが、

言葉が変化するように、今の時代にあった呼び方をすれば『レスミー」と言うとことですかねぇ~

時々このように呼ばれています…

基本設定では、フローティング設定のリップルですが、フルオーダー品に限り「スローシンキングやスーパーシンキング」使用もあります。

ファーストキャスト後からリップルの浮き方や動き方が始まります。

水面に浮いている状態で「ボディの約70%以上」が水中にあり、ボディ全体がゆらゆらとして魚を引きつけることができ、この状態を(デッドベイト状態やデッドスティッキング)と呼びこの時間「間」がルアー釣りに「非常に大切な時間」だと思っています。

またロッドアクションやリールを巻き始めると、

水面直下「約15cmから20 cmほど」を左右、上下に動きながら泳いで来ます。

このアクションは基本系であり、個々のアングラー次第で次々と変化します。

リップルベイトシリーズ

バス、トラウト用とショア、オフショア用とあり、『フレッシュ用とソルト用の2種類』となりますが、 その他にフルオーダー品を入れるとその数が多くなり、AとBの2種類の説明とします。

また、現時点で15cmと17cmだけで、重さ(ウエイト)により変わります。

タイプ A 150mm 31〜35g

タイプ B 170mm 37〜43g

基本の設定

スーパーフローティング SPF

スローフローティング SF

限定フルオーダー品

スローシンキング 37g〜 FSS

MAXシンキング 45g〜 MSS

リップルベイトテストとスタイル

タイプ A 150mm 31〜35g

ターゲットフィッシュ

『ビッグレークやリバートラウト』に使えます。

もちろんバスにもね!

タイプ B 170mm 37〜43g

ベイシーバスやショアからのシーラなど

またオフショアで青物等も使えます。

フレッシュ用とソルト用共に「簡単な浮き方テスト」は、全て工房で行います。

例えばソルト用では「塩分濃度」の関係性がありますが、この段階で私には『必要が無い』と考えているからです。

これは私が「数多く製作してきた経験」からで、

一般の方にはお勧めしておりません。

《水道水と海水での比重や浮力》が変わるからです。

そのため工房でのテストは、細軸系の針を装着した状態でテストをします。

細軸を使う理由として、多くの方から、細軸のモノの方が「刺さりも良く、今の流行り」だと言う希望があるからです。

もちろん「通常の太さの物や太軸の物」でもこのテストは済ませておりますので、安心して装着、ご使用できます。

ルアーテスト使用品

: 付属品リング

一般的なOリングや楕円形「2番から7番まで」の物を使い分けします。

: ソルト用リーダー約1M

「12lbから最大30lb」フロロカーボン製を使い分けします。

: メインライン

ナイロンとPEを使い分けて使用しており

「フィールドテストにて約10M先」のルアーを確認します。

この時、ルアーの静止状態や浮き方姿勢なども確認し、波や風でも「ゆらゆらと自然に揺れる」

設定を確認します。

*フィールドの確認作業など数多くありますので、

ルアーテストの内容はまた書きます。

リップルベイトのアクション

サラシや白波へのアプローチ後に

ほんの少しの時間『間』をルアーに与えてください。

デッドベイト的な「何もしない」時間でもルアーは、フローティングモデルでアピールできます。

その後、ロッドアクションとリーリングにより、

波の中へとダイブ「15cmから20cmほど」潜らせ【左右、上下】にアクションを付けます。

このアクションは『ルアーに任せる』ことをお勧めします。

最初は、スーパーハイフローティングのため、

引いた時に軽く感じますが、すぐにタイミングが取れると思います。

少々の練習やナレが必要だと思いますが、この

『引いた時の軽く感じること』が大切だと考えており、ライン「糸」から伝わる「微かな変化」が大切で、これはラインの変化で、アングラーに伝わり「ルアーを丸呑み」するような

警戒心の強いビッグフィッシュでも

「違和感なくバイトに持ち込めます。」

決して諦めずに力強いキャストと優しいリトリーブを繰り返してください。

きっと! たぶん!良い釣果にビッグワンに巡り合えるでしょう。

今回も最後までお付き合いありがとうございました。

ルアーテストカラータイプ

プロトカラータイプ

今回は、現在販売されているTADルアープロトタイプと通常販売品の違いについてのお話しで、

TADルアーのすべてに当てはまる事としてご理解ください。

バス用の2つを例に

2019年度の新作として同時期に発売した「ガボス」と「ハートシェード」バス用トップウォーターで、

この2つのシリーズ名として考えたのが《 プリムプベリーベイト》です。

プリムプとは

『ぽっちゃりで太っちょな』お腹が出ていると言う意味です。

もしかしたらプリムプは、略語や隠語にあたる言葉かもしれませんが、私が知人達にイメージを伝えたところ、この名前がイチバン近いと言う事で、

「プリムプシーリズ」にいたしました。

プリムプシーリズ

ガボスベイト

Material ....... ハードバルサ材

Length ....... 80mm×23mm

Weight ....... 13g フック無し

Action ....... スイム&ポッパー

Type ....... トップウォーター

基本的スタイル

80×23mmのファットなフォルムで、

大きな口を開けたような姿です。

エラ部分を大きくし、エラ下に大きな凹み部分も作りました。

ボディ全体をホワイト、レッドブルーパールなどの塗装で仕上げ、曇りや雨の日でもアピールします。

☆特注ナイトシーバス用も有ります。

ハートシェードベイト

Material ....... ハードバルサ材

Length ....... 90mm×20mm

Weight ....... 13g フック無し

Action ....... スイム&ペンシル

Type ....... トップウォーター

基本的スタイル

三角ヘッドと大きくはり出したエラが特長的で、

2つを組み合わせた事で、水面にハート形の影ができます。

ヘッドとボディの中間に大胆な凹み部分を作り、

ノーズ下のレッドとベリー部分のホワイト、ピンク、ブルーパールなどの塗装で、曇り空の日や雨の日でもアピールします。

各プリムプシリーズは、これからも種類を増やしていく予定です。

プロトタイプ作りは10個から

一般的にフィールドでプロトタイプを見たり聞いたりすると、まだ出来上がっていないモノか? 粗悪なモノか?と考えるかもしれませんが、TADのフィールドテストプロトタイプは、95%以上出来あがった物で、

カラーリングテストタイプとして、少なくても5個程は作ります。

完成までに8〜10個ほど作り、浮き方など

簡単なテストは、工房の水槽で済ませており、

フィールドテスト用として5個を使用しますが、

残りの納得できない物は世の中に出ず、

全て処分してしまいます。

その為、テストプロト用と販売されている商品は全てが合格品ですので、ご安心してご購入できます。

フィールドテストの回数

最初のファーストテストは、基本私一人だけで行う事が多く、どうしても仕上がりまでに多くの時間が掛かってしまいますが、これも皆さんにご理解、ご協力をお願いしております。

95%でフィールドにのそむ100%出来上がった物は使わず、95%位の物を使います。

それは、残りの5%位はフィールドテストでしか

答えが出せない作業に入るからです。

たった一人て10回以上のテスト

フィールドでキャストする時には、キャスト時の

『姿勢や水面への落下状態、浮き上がるまでの時間、

カラーリングによる視認性などを確認し、その後も数多くの(最低10回ほど)テストを繰り返した後に、初めて本格的な製作段階に(お披露目)なるルアーとなります。

プロトタイプルアー販売

カラーリングテスト用が多く(動きが悪い、粗悪な物)などでは、一切ありませんのでご安心ください。

オーダーのカラーリングや新作のカラーテスト商品で、基本的には、私個人の物なので、ご安心してご購入をご検討ください。

もし貴方がこのプロトタイプを目にしたならば、

それはひとつのチャンスかもしれません。

プロトタイプの販売品は、多くても1個か2個が限界と言うことです。

宜しければお手元に、良き相棒にしてあげてください。

是非 コチラの件もご検討いただければ幸いです。

修理、リペイント等

購入後1年以上経過した物や1シーズン経過した物に関して《修理、リペイント等》は 無料ですが、送料の一部をご負担いただく場合が有ります。

詳しくは、ご購入後、商品と共に別紙にてお送りいたします。

ルアーをやっていると必ず考えること

日々ルアー釣りをやっていると、自分も作ってみようかなぁ、手持ちのルアーに傷が入ったから、ナオシテみようかなぁとお考えの方も多いのではないのでしょうか

もし考えているのでしたら、直ちに行動してみてください。

その考え方が、新たな「釣り道」ルアーフィッシングのステップアップの時かもしれません。

いつでもご相談してください。

TADはきっと 貴方のお力になれると思います。

私もまだ知らない事が多いと思いますが一緒に調べ、一緒に確かめてみましょう。

TADは25年間大きなスタイルの変更なし

TADルアー全てが、同じ考え方で企画、設計、製作、カラーリングなどをしております。

そのコダワリが、TADルアーそのものなのかもしれません。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

TADは前向きにチャレンジする人を応援します。

良い釣りを楽しんでください。

人気になるルアーカラー

特別なカラーリングはシグナル

今回ご紹介する「シグナル」と言うカラーリングは、ほぼ全てのルアーに採用できます。

(大小のミノー、ジャークベイト、シャッド、フロッグ、トップウォーター、ペンシル、ポッパー、ビッグベイトまでと対応可能なカラーリングです。)

画像やイラストを載せておりません。

貴方の想像力を失ってしまう可能性があると判断いたしました。

(百聞は一見にしかず)と言う事もありますが、

何度も読み返しご自身の経験や想像力でお願いします。

カラーと他のチカラでアピール

お腹や背中の綺麗なカラーリングは見落とされていますが、とても重要でひとつのメソッドである事に気づかされます。

ターゲットがルアーを後ろから追いかけて来たときに「明と暗」「光と影」を作り、ルアーの

存在や位置をターゲットに伝える役目があります。

ルアーフィッシングには、「静と動」や「波と泡」と言う考え方もルアーを製作する中に多く取り入れないといけません。

それは、軽く引いた時や止まった時でも、しっかりとターゲットにアピールできる事やアピールする事を考えて、製作やカラーリングをする事です。

ルアーには他の力も加わり

《水の振動や波紋、泡や波など》ターゲットを引き寄せる大きなチカラとして存在します。

TADルアーには、このチカラもお借りして、よりターゲットにアピールするように日々考え、ルアー製作をしております。

日々、ルアー作りをやっていると

オリジナルのカラーリングオーダーもいただきます。

その際にご依頼主の方のお話を聞いていると、

その方が上級者で経験豊富な玄人だと分かります。

依頼主様のご希望を聞くと、製作の段階では問題無く作れることを改めて確認できます。

また 私の経験からや他のアングラーさんのお話しなどもプラスしご依頼主様の考えかたを重視しながら

オンリーワンのカラーリングに仕上げるように努力しております。

違和感の無いカラーに仕上げる

TADはカラーにパール系などを多く取り入れております。

このパール系などを使うと言う事は、ハンドメイドルアーということもあり、少し高級感を出すためと、

多くの方にパール系の良さを伝えたいからです。

プラルアーのリペイントでも

このパール系の使い方は変わらず、

TADのベース的な作業です。

ルアーとして「ターゲットに対しても違和感が決して無い」カラーリングだと思っているからです。

カラーリングは個性です

一般的にレモンイエローやチャートリュース等が存在するようにTADにも少し変わったカラーが有ります。

それは、ルアーのお腹側のカラーリングに少しだけカラーをプラスすると言う考え方で、

《シグナル、signal 》と名付け この先、人気のカラーリングになりそうです。

one third colouring…をテーマに

2019年後半〜 2022年の現在、まだTADのハンドメイドだけだと思いますが『ワンサードカラー』前部分、中部分、後部分をタテにカラーリングするのでは無く『横方向にカラーリングする事です。』

画像やイラストを載せておりません。

ワンサードカラーリングとは

お腹側を3ブンカツにカラーリングした

『独自のカラーリング』で、このようなカラーリングオーダーも多くなっております。

ワンサードカラーの塗り方

ノーズからベリー前辺り『ピンク』4割

ベリー辺りは少し 『ホワイト』2割

テール側は『ブルー』4割など

カラーが重なる部分は、少しボカシをいれるイメージです。

「シグナル」と名付けたカラーリング

各地域のアングラーさんから、ご意見、ご感想、釣果などお聞きしております。

また カラーの組み合わせも、数十種類と豊富にでき、個々のカラーリングにも素早く対応が可能と言う事です。

シグナルカラーリングの特長

ルアーのカラーリングを魚に

(見せる事で、魅せるようなルアーアクション)をする事で今まで以上に楽しくなると言う事と、良い結果に繋がると言うことです。

ルアーフィッシングは、『擬似餌』のカラーリング変更で釣果を上げられる事だとも考えております。

ルアーペイントをもっと楽しく

オリジナルのカラーリング作りは、

貴方の想像したカラーをほんの少し加えるだけで、

《釣れた魚から釣った魚になります》

好きなカラーを選ぶだけです。

多くの色をペイントすると、かえって逆効果になります。

絵柄は少し控えめにした方が良い釣果になります。

『一本の線を描くか、三本線で充分です。』

塗りすぎや描き過ぎると『釣果が下がる傾向があります』これはカラーリングテストでの結果です。

簡単なカラーリングテストのやり方は

水性ポスターカラーのカラーリングテストでは、

毎回やっているやり方です。

フィールドで少し調整が必要なときやドット柄などを描き入れたい時依頼されたカラーリングやカラーイメージをだしたい時などです。

貴方もフィールドで試してみてください。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、良い釣りを楽しんでください。

全てにおいて前向きにチャレンジする人を応援しております。

ルアーのカラーを少し変えるだけで

特別なカラーリングに

一般的に『ベリー部分、お腹のカラーリング』は見落とされますが、長くルアーフィッシングに携わっているとベリーのカラーリングが、とても重要である事に気づかされます。

ルアー作りをやっていると、オリジナルのカラーリングオーダーをいただいた段階で、《ベリーやバッグ、上部下部、上面底面などと色々と表現するが》上下のカラーリングを大切にする方はかなりの上級者、玄人であるとお見受けする事が多々あります。

こだわる方は、ベリー部のカラーリング

『一本の線のようにできるだけ細くしてください。』というオーダーでその多くが、ベリーサイドのカラーリングを「フィールドの状態や現場で少し変更したいやその場で変更するから」と言うことです。

もちろん私も良くやっている事ですから、何の問題も無く請け負っていますしプラスのアドバイスなどもしております。

ただこのやり方は、お客さまにとって本当に正解なのか?

本当は、「私の仕事じゃないか」と思う時もありますがこれも流行りのひとつなのでしょうかね。

ベリーカラーで差をつけろ

いちばん多く採用されているカラー

なんと言っても「ホワイトカラー」で、これは一般の方でも『魚』を簡単にイメージすることができ、

魚のお腹と言えばホワイトカラーとなる訳です。

いくら高価なルアーであっても多くの物がこのカラーリングがベースとなり、購入者側も身近に感じ「違和感の無い」カラーリングだからです。

また身近な魚屋さんで魚を選ぶ時も、なるべく「お腹が白い魚を」綺麗な魚を無意識に選ぶのに、何故か??

「ルアーとなると」お腹のカラーは気にせずに

「派手な物」を選んでいる事も事実です。

私は、子供の頃からルアーフィッシングが好きで、本当にいろんなメーカーの物『国内、海外製品』を使いました。

ある時ふと年配の方から(今日のヒットルアーは)

『黒金、オレンジベリー》の反応が良く、

『赤金、ホワイトベリー》には、反応が良くなかった。

『黒金、オレンジベリー》の反応が良く、

『赤金、ホワイトベリー》には、反応が良くなかった。

このお話しから、若き頃の私は素直にそれと似たようなルアーを購入し、フィールドに着くと何日も其れだけを繰り返し投げていた時が有りました。

もちろん、色をコロコロと変えていたので偶然にも何匹もの魚を手にすることが出来ましたが、其れと同時期に、ひかり輝く、凄く綺麗なホワイトベリーのハンドメイドルアーを目にしました。

その時の魚が驚くほど巨大であったことも記憶に残っております。

ただ残念な事にそのルアーのメーカーすらわかりませんでしたし、今考えてみれば、その方のオリジナルルアーだったかもしれませ。

この頃からルアーカラーに対し、様々な疑問が出てくるようになった時期でもあり、

ルアーの『ベリー部分』のカラーチェンジばかりを気にしておりました。

作ったホワイトベースカラーは、

- ホワイトに少量のイエロー

- ホワイトに少量のブラウン

- ホワイトに少量のブルー

- ホワイトに少量のグリーン

少し変わったカラーは、

- パープル

- レモンイエロー

- バブルガム、

- ペパーミントなど10色ほど作った覚えがあります。

この時は市販のプラルアーにプラモデル用の塗料を筆を使ってのカラーリングで、現在のようにエアーブラシなどは持っていないので、《95%が筆塗り》仕上げの時だけは、クリアの缶スプレーを使っておりました。

各カラーは、シンナーで薄めてからホワイトに足すやり方の塗装ですから『キレイな仕上がり』とはほど遠い物で、いま思えば「よくあんな塗装で」「良くぞ釣れてくれたなぁ」と魚に感謝しかありません。

あの時代に楽しくやっていなければ、今のカラーリングもルアー作りさえやっていなかったかもしれません。

ましてルアーのベリー部分だけに、少しちがったカラーリングをしようなどとも思わなかったでしょう。

TADの主なベリーカラーリング

- パールホワイト&パールブルー

- pホワイト&パールピンク

- Pホワイト&パールイエロー

- Pホワイト&パールゴールド

- Pホワイトオーロラミラー

- などまだまだ数多く存在します。

先人達が築いたカラーは今も最高

もちろん昔ながらのホワイトベリーや今 人気の各パールホワイトベリーなど、今まで定番であった黒金レッドや赤金オレンジ、グリーンチャートだけではなく、いろいろと試す事もルアーフィッシングの楽しみで

先人達がなぜ金黒や赤金と言うカラーリングを作り出したのかも少しだけ分ると思います。

ここ数年、河川の地形や水質が、「気象、天候」日々激しく変わる事が多く、昨年までは良かった水質が『ガラリと変わり』以前では、《晴天が続くだろうなぁ》と思っていても、ほんの数時間で悪天候に変わる事も多くなってきております。

試作カラーの作り方

1 水性塗料

水生なのである程度時間が経過すると自然とカラーが落ちる。

また気付いたときに他のカラーも試せる

2 油性塗料を薄めて

プラルアーとの相性が良いため、比較的長く『6ヶ月ほど』は持ちます。

また大きな利点として薄めて使用できるため、ベースのホワイトやシルバーを完全に消さないようにする事もできる。

3 ポスターカラー

カラーリングテストでは、いちばん良く使っているやり方です。

フィールドで調整が必要なときや『オーナーの意見』 を聞いた時にその場で修正ができる。

カラー調整ができ、オーナーもイメージしやすい物に仕上げられる。

ルアーペイントを楽しもう

ルアーという擬似餌は、まだまだ無限大に広がります。

貴方の想像したカラーをほんの少し加えるだけで、

《釣れた魚から釣った魚》になります。

お勧めは、簡単なベリーのカラーリングから始める事が出来ます。

『一本の線を描くだけで』

貴方が『良い』と思うカラーリングを試してはいかがでしょうか。

良く使うソフトルアーのカラーを再現しても楽しいと思います。

⁑カラーリング変更に関しましては自己責任でお試しください。

⁑プラルアーのタダレ、チヂミ、クラックなどか生じても自己責任でお願いします。

⁑本内容に関して詳しくお聞きになりたい方は、ご質問ください。

なお!メールやTELでのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

ルアー用材はお任せください。

2021年も残すところ数時間となり、気が付けば一年が終わろうとしております。

この一年は、実店舗一時閉店を決め、2000年頃から集め貯めていたルアー製作用、各種銘木材の片付けや切り出しなどをメインに動き回っておりました。

昨今では、この材料が『ウッドショック』の影響もあり、とても高価な材料も含まれ、数年前のような価格帯での購入、ルアー製作材料としは、不可能な品物も多くあります。

まぁ、私の年齢から考えれば、今の量で充分、十分な量だと思いますのでご安心ください。

皆さんには、新ルアー製作や修理など何かとご迷惑をお掛けしておりますが、もうしばらくお待ちください。

2022もザベイトファクトリー&TADルアープロダクトをよろしくお願いします。

くれぐれもご自愛ください。

I wish you a good year in 2022.

Thank you

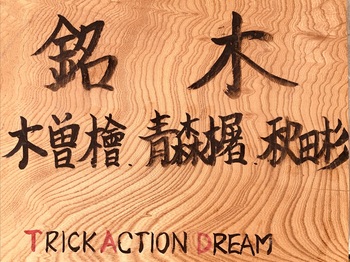

天然秋田杉材の素晴らしさ

各種銘木材をルアー製作用材

各種銘木材をルアー製作用材料として使用している

TADルアーファクトリーですから、天然の秋田すぎ『天杉』

もオリジナルルアーに加工、製作しております。

天然秋田すぎ

天然秋田杉は、【年輪の幅がそろい】木目が細かく

美しい柾目を利用した高級内装材、天井板等に多く使用されております。

また「桶・樽」などの原材料でも多く使用され、

秋田県の伝統工芸品や素材『木材』だけでも観賞用としても優れた銘木とされております。

秋田すぎには材料の銘として「天杉」「官木」などとも呼ばれており、板材や角材などで「赤」「白」「源平」という等級があり、中でも【赤】で『節』の無い

【無節材】、「四面無節」が最上級品と扱われ全ての面に節の無い材料は、最も上の等級として扱われます。

天然の秋田すぎで作る「曲げわっぱ」は、作る職人たちが、樹齢200年を越える天然(天杉)を使用して製作し、

『曲げたときに折れない』ものを作りだしております。

そのため【樹齢50年程のスギ材】では、

伝統工芸品の「曲げわっぱ」などには使用せず、

天然秋田すぎの最高級木材だけを使用すると言う事になります。

曲げわっぱの技術はもちろんですが、

材料の天然秋田すぎも代々とても大切に扱われております。

身近で代表的なもの

ご存じな方も多いと思いますが、

『桶』おけにする杉も同様で、『樹齢数百年』の杉材が使われており、特に酒や醤油、お酢などの発酵文化を支えております。

酒、味噌や醤油は日本を代表する「発酵食品」を作るのに欠かせない木材である事も忘れてはいけません。

すぎの精油分には殺菌効果があり、食品を腐敗させないのに発酵は促進する、このことは古くから知られている事で、

「殺蟲剤はおろか、防カビ処理すらしない」無垢の物が醤油造りには欠かせない材料でもあるわけです。

すぎの殺菌効果は一般食品にも欠かせないもので、かつては食品を運ぶ「経木」もすぎを使っており、皆さんが良く知っている【かまぼこの板】にもすぎが使われております。

ただし! これはきちんと管理をしていた自然乾燥材や

低溫乾燥した物だけであり、いちばん大切なことは

『天日乾燥を繰り返した天然杉だけ』を使用した材料でけのお話です。

まるでプラスチックのように

一般的な効率重視で流通しているスギ材に、その効果は少なく、あまり無い。

普通に購入したスギではその効果は無い。

また一般的に流通しているスギ材料は、乾燥をできるだけ早く、徹底的にするために120℃もの高温で乾燥させるため、乾燥炉の中に入るとその下には【スギから出た精油分】が

タール状になって落ちている。

すぎ材の精油分がなくなると、【殺菌効果】も【発酵促進】させる効果も期待できなくなってしまいます。

これではスギ材を使う事の「最大のメリット」が失われてしまう事に、、

そうなるとスギ材はまるで「プラスチックの代替品」のような扱いになっているように思います。

*樹齢55年以上はすべて伐採へと言うこと!

「拡大造林計画」や「森林経営管理法」に

無理があるのでは? コチラの拡大造林計画や森林経営管理法の内容に興味があるかたは調べてみてください。

天然杉のA材や超A材を

『曲げわっぱ150年の森』『天然秋田杉の森』などは無くなってしまいます。

樹齢を長くし、『天然の秋田すぎ』A材や超A材を増やすこと、ほんの少しでも後輩たちに高級な木材生産を中心とした「森林経営」や『木材産業、材木店』はできないのか?

少し悩んでしまいます。

ルアーとしての材料

繰り返しになりますが、天然秋田杉のルアーの特徴は、

なんと言ってもその木目の綺麗さですし、

天然秋田杉ならではの『透き通るほど真っ直ぐな杢目』他の材料には無い『軽さ』『浮力』で、ほかの銘木とは、またひとあじ違う『大胆な杢目』などで、、。

ここから先は、また製作した時に、なるべくわかりやすく

書いて行こうと思います。

書いて行こうと思います。

現在、天然秋田杉は

高価な材料ということは間違い無いのですが、皆さんがほんの少しだけ【木】【銘木】に目を向けて頂ければ、国内材の本当の良さに気がつくことでしょう。

またハンドメイドルアーを使うと言うことは、

『最も自然に優しいルアーフィッシング』だと言う事にも気付く事でしょう。

TADルアーファクトリーは、国産材木や銘木にこだわり、

ルアーオーナー様をはじめ、ルアーフィッシングを愛する方々に、各種銘木材でルアーを製作し、

楽しんで頂こうと取り組んでおります。

天然秋田杉のルアーを是非手にしてみては 如何でしょうか。

ちょっとだけ!意味深な!

今回の内容が伝われば幸いです。