トラウトルアー

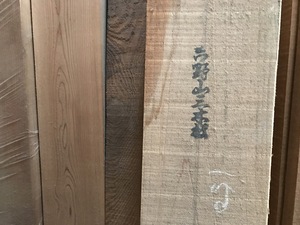

ケヤキ材でハンドメイドルアーを作る

ケヤキの材料でルアーを作る

ケヤキ材の美しい木目を活かし、アルミホイル系を貼り仕上がりを良く見せる工夫などをして、見た目も良く、魚だけではなく、アングラーから見ても魅力的なルアーが作れます。 また重さを活かし、遠投性を重視、遠くに投げる際の【飛距離】が欲しい場合にも有利なルアーとなります。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

お勧めのルアーは

ミノーやトップウォーター、クランクベイト、バイブレーションなどにお勧めで、なぜ ケヤキ材でルアーを作ることを勧めるか。 私が作ったルアーの種類、タイプやその時に感じたメリットやデメリットもご紹介します。

☆ ケヤキ材の特長を活かすルアー

主なルアーのタイプは、特にシンキングタイプで、フローティングも作れます。

☆ ケヤキ材で作るタイプやアクション

1. ミノー&ジャークベイト編

ケヤキの重さを活かしてシンキングミノーでの安定感が増します。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

☆ スローリトリーブ時は滑らかな泳ぎで、リフト&フォールでは、フラッシング効果も期待できます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

☆ ケヤキ材の重量特性はミノーやジャークベイト系が良く、特にお勧めするのが、シンキング系のミノーやジャークベイト系です。特に流れの強い環境下でも適応力が高く、さまざまなアクションやリトリーブ方法に応じてその性能を十分に引き出すことが可能な、非常に優れたルアーとなります。

2. トップ、ペンシルベイト編

ケヤキ材で比較的細長いペンシルベイトにすると、ケヤキ材自体の重量感を活かし、ロングキャストが可能になる。

ケヤキ材を使用し、比較的細長い形状のペンシルベイトを作成することで、その特徴的な重量感を最大限に活用できます。この素材は重量感があるおかげで(ウェイトが小さくてもバランスが向上)キャスティングの際に遠くまで飛ばすことが可能になり、広範囲を効率的に攻めることができます。特にロングキャストが必要な場面や、広いフィールドでの釣りにおいては、大きなアドバンテージとなります。

☆ サーフェス系(表層)のトップウォータールアー

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

☆ ケヤキ材の特性として少し細長いデザイン

ペンシルベイトは、ロングキャスト能力に優れ、さらにスロートップウォーターでの操作性やアクションの魅力を引き出す、非常に実用的で効果的なルアーといえます。特にビックレイクなどの広い水域では水面での誘いがとても重要で必要なシチュエーションも多く、このケヤキ材ルアーがその真価を発揮します。

3. クランクベイト編

クランクベイトでは、ケヤキの硬さが耐久性を高めつつ、水中でのアクションもタイトからワイドまでと好みのアクションが出せるルアーができます。

ケヤキ材でクランクベイトを作ることで、その素材の硬さを最大限に活かすことができます。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

☆ アクションはタイトからワイドまで

ルアーが小刻みに揺れるような動きのことで、これが魚にとって非常に魅力的な視覚的・動的なアピールとなります。また ワイドなアクションはルアーがゆっくりと左右に傾き、その際にキラキラとボディを光らせながら、視覚的にルアーの存在をアピールできます。特に深場を攻める際のビックリップのディープダイビングクランクを作れば、重さを活かしてディープレンジ攻略が想像以上に攻めやすくなります。

ケヤキ材の特性を活かすとディープレンジをターゲットとする深めのダイビングクランクを作ることができます。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

4. バイブレーション編

特にバイブレーションルアーの場合、ケヤキの硬さと密度を利用して適度な重量感を持たせ、水中での振動やサウンドを強調できます。これは特にシンキングタイプとして広いエリアを効率よく探索することにも向いています。

☆ シンキング系バイブレーション

ケヤキ材、素材の重さを活かすためにも最適で人気があるルアーといえば、このタイプで、素材自体が重いから自然と沈む特性があるため、深いレンジや速い流れの中でしっかりと動き、狙いたい水深やレンジキープ性にも優れている効果的なルアーです。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

☆ フローティング系バイブレーション

ケヤキ材を使ってフローティングバイブレーションルアーを作るには、浮力を補うために少し工夫が必要です。

フローティングタイプのバイブレーションルアーを製作する際には、他の軽量な木材と比べて重いため、そのままでは「浮力が不足」してしまう可能性があります。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

ケヤキ材のルアーは良いルアーですが、プラスやマイナスもある。

☆ デメリット

1. 加工が難しい

ケヤキの硬さゆえに、削ったり切ったりする際に、普通の道具だと負担が大きいです。ある程度の適切な工具(鋭い刃物や電動工具)が必要になります。

2. 重すぎる場合がある

ルアーとしての重量が増す。特に浮力(フローティングルアーなど)には不向きな場合があります。コレはある程度作っていると(感覚や経験)でわかります。

3. 扱いにくさ

加工時に(割れ)やすい特性があり、適切な技術や材料の見立て(木目、木理)などが求められます。

4. コストが高い場合も

ルアー用のケヤキ材は質の良いもの(木目、木理)細かな物ほど値段が高いため、コストを抑えたい場合には選択が難しい場合があります。

☆ メリット

1. 耐久性が高い

非常に硬く、衝撃に強い木材です。そのため、使用頻度が高くても変形しにくく、長持ちするルアーが作れます。

2. 美しい木目

ケヤキ特有の独特な木目は、仕上げると高級感があり、見た目にも優れたルアーが作れるのが魅力です。逸品、一期一会のルアーになります。

3. 安定感のある動き

材料自体の重量があるため、水中での安定性が良く、泳ぎ方やアクションに説得力のあるルアーが作れます。

4. 加工後の質感

硬いながらも(磨くととても滑らかな仕上がり)となり、仕上げ加工後や紙ヤスリだけで(無塗装)とても美しくなる点が評価されます。

このような一見クセのあるケヤキ材ですが、購入から加工、仕上げまでとても手間のかかる材料ですが、手をかけたぶん、非常に綺麗で良いルアーに仕上がります。また 他の方の意見や先入観にとらわれず、ご自身で考えて楽しいオリジナルのハンドメイドルアー作りを楽しんでください。

ハンドメイドルアーにイチョウ材を

私が何故【イチョウ材】を使用してルアーを作るのかについて簡単な説明をいたします。

イチョウの木の特徴

イチョウを植えた後、最初の2年間は特にゆっくりと成長し、大きく開けた適切な場所を選び、手入れをきちんとしていれば、成長を早められる木だと言われています。

その成長のスピードは結果年齢に達するまでに早くても5〜6年、最盛期に達するまでには20年ほどかかり、植えてから約14年ほどで実がつき始める樹高で、成熟すると高さは約15 mから24 mになり、短い期間でも約10mを超えるほどの早いスピードで成長します 。

そのため、木目はヒノキなどの細かい木目とは異なり、大きく大胆な木目が特長で、イチョウの寿命は数百年とも数千年ともいわれています。

イチョウ材の何が良いか

ハンドメイドルアー作りでの【銀杏材】は加工がしやすく、美しい木目のルアーに仕上がる材料としてとても良い材料です。

特に細かい顔や鰓などの「デザイン重視」のルアー「ライトゲーム用」のルアーには凄く適しています。ただし、大物釣り【ビックソルトウォーターゲーム】のような丈夫なルアーを作りたい場合には、慎重に検討する必要があります。

それでも貴殿のような経験豊富で手先の器用な方、また素材選びに【こだわり】のある方でしたら、きっと銀杏材の素材を上手く生かし、素晴らしいデザインのルアーが作れると思います。

すでに具体的なデザインやアイディアがあれば、ぜひ挑戦してみてください。

ハンドメイドルアー作りには無限大の可能性があります。

このようにハンドメイドルアー作りに素晴らしい銀杏材料なのですが、材料の特性や使用にあたって、幾つかのメリットやデメリットもあります。

銀杏材でルアー作り

確実にプラスのメリットの方が多い素材だと考えられますが、ただし、何事にも万能ではなく、その特性を理解した上で上手に使うことが重要です。

※ プラスのメリット

1 加工のしやすさ

なんといっても、初心者から熟練者まで、扱いやすい木材であり、自由なデザインやアクションが可能です。

2 浮力が高い

軽量で浮力が強い特性から、トップウォータールアーや特に浅場で使用頻度の高いルアーには最適です。また ミノーなどでの水中でのジャークやトゥイッチアクションなどにも反応が良く、水中から水面へ浮上する時のゆらゆらと浮上するナチュラルなアクションも引き出しやすく、このアクションが、バスやトラウトなどの魚種にとも良い効果を発揮します。

3 ナチュラルな美観、造形美

木目が大きく美しい仕上がりの良さがあるため、見た目にこだわったハンドメイドルアーを製作する際に細かな細工、形状なども可能です。ハンドメイドルアーの良さでもある、リアルで細かな造形は、釣り仲間にも自慢できるクオリティなども実現できます。

銀杏材のメリットとデメリット

先ほども記載したように、名木材ですので、どうしても高価になってしまいます。 大切な材料をなるべく、無駄なく、上手に使用していただくために、私の経験から幾つかのメリットやデメリットも書き添えたいと思います。また参考にしていただければ、決して難しい材料では無いと言うことをご理解していただけると思います。

なお 付け加えるとすれば、今回の材料以外でも似たような素晴らしい材料は他にも沢山あります。 少しでも参考になれば嬉しいです。

※ メリット

1. 軽量で扱いやすい

銀杏材は軽量で加工しやすい木材で、削りやすく形を整えるのが簡単なので、初心者にも扱いやすい材料と言えます。

2. 吸水性が低い

銀杏材は「水を吸いにくい」性質があり、これはハンドメイドルアーで1番大切な事です。水中で使用する物ですから、傷や凹み等、またフィッシュコンタクト等の衝撃に対しても耐久性が大切です。

3. 柔らかくて衝撃に強い

銀杏材は適度な柔軟性を持ち、衝撃を吸収しやすいので、アクション時やフィッシュヒット時に割れやカケにくいなどの特徴があります。

4. 美しい見た目

銀杏材は木目が淡く均一で、塗装や仕上げを施すととても綺麗な仕上がりになります。また装飾性を重視したいルアー作りにも向いています。

※ デメリット

1. 強度がやや低い

銀杏材は軽量で柔らかい反面、密度が低いため、非常に強い衝撃や負荷には弱い場合があります。大型魚向けのルアーには適さないことも多くあります。

2. 耐久性

激しい環境「コンタクト」にさらされる場合には、ヒノキや他のハードウッド系に比べるとやや摩耗しやすい面があります。

3.浮力の調整

銀杏材は軽いため、浮力が高くなる傾向があります。沈むタイプのルアーを作る場合には、ウェイトを多く追加する必要が出てしまいます。

銀杏材のルアー適性

なんといってもイチョウ材の軽さと加工のしやすさと水中での安定性に基づいては太鼓判を押しております。

各種魚種

1. バス釣りルアー

☆ トップウォータールアー

銀杏材の軽さと高い浮力が、ポッパーやペンシルベイトなどのトップウォータールアーに適しています。水面でのアクションがスムーズで、魚にアピールしやすい特性があります。

☆ クランクベイト

銀杏材の加工しやすさを活かして、流線型のクランクベイトを製作するのに向いています。軽量なのでシャローエリア(浅場)での操作がしやすくなります。

2. 渓流トラウト用ルアー

☆ ミノー系、トゥイッチアクションをメインに小型で軽量なルアーを作る場合、銀杏材はとても適しています。特に渓流で多く使用する小型のミノーでの釣り場では、ナチュラルなアクションとトゥイッチアクションが実現できます。水中での耐水性や安定性はトラウトルアーに適しています。

3.ソルトライトゲーム

メバリングやアジングで銀杏材特有のポテンシャルを発揮できます。オモリ、ウェイト加工の自由度を活かし、小型のルアー(スローシンキングミノー)を製作できます。これらは夜釣りなどの発光系カラーで、特にライトタックルの使用に適していると考えております。

以上のようなことで、銀杏材はメリットを生かせるポイントが多くあり、軽量で高い浮力のルアー材料として最適で、特にトップウォータールアーやフローティングタイプで、比較的軽量のトラウトやライトゲームルアーに向いています。

また繊細なアクションも演出しやすく、【リアクションバイト】を誘発するような少し派手なアクションを求めるルアー制作が得意だと感じました。 ただし 強度がやや低めなので【力の強い魚種】ヘビーなタックルでのルアーにはあまり適していないと感じました。

ご自身のフィッシングスタイルや狙う魚種に応じて考える必要は多く有ります。

また銀杏材の特性を活かしたデザイン、形状も考える方が無難で、なるべくベストに近いルアー作りを研究開発してください。

問題点や制作課題

銀杏材は軽さを優先した分、強度や耐久性がヒノキやカリンなどのハードウッドには劣ります。そのため、大型のソルトウォータールアーや激しい環境下で使用する場合には注意が必要です。

適切なウェイト調整や溶剤等によるコーディング、下地から【アンダー&トップハードコーディング】の技術が求められます。

このルアーに採用

先にものべましたが、銀杏材は特にバス釣りでの、トップウォーターやミノー&ジャークベイト系での使用やソルトのライトトップウォーターゲームや渓流でのトラウトゲームに適しております。

その一方で、このようなスタイルの中でも、強度が求められるヘビーカバーのコンタクトが多い場所や渓流等で、ゴツゴツとした石や岩などが多いエリアなどでは渓流釣り、バス釣に限らず他の材を検討すべきだと感じております。

以上の事から素材選びの特性を良く理解し、最大限に利用して制作することができる貴殿でしたら、銀杏材を使ったルアーは、次回制作のルアー開発、制作が進む材料になる事でしょう。

同じ様な説明か繰り返しになっておりますが、高価な名木材料ですから、何度も書き添えたこともご理解くださいね。

バルサ材はルアー作りに不向き

実はバルサ材はルアー作りに不向き

ルアー制作の木材として最も一般的なのがホームセンターなどで購入できる「バルサ材」から始める方が多いと思いますが、私の経験からいえば、ホームセンター等で簡単に入手できる【軽く、柔らかいバルサ材】はルアー作りで、【初心者向け】というのは大きな間違いです。

軽く柔らかいバルサ材はなぜ不向き

ホームセンター等で売られているバルサ材は「軽く柔らかいバルサ材」で、材料の比重が軽いという事は、イコール【浮力がとても強い】ということになります。また浮力のある材料を使用すると、水面に浮いた時や水中で左右上下に動いたとき、どちらかに傾く力が強く、「ウェイト設定」が難しく、設定がとても「シビア」になるということです。

そのためハンドメイドルアー作りの経験数があまり無い初心者には向いていないと言う事で、初心者がホームセンターなどのバルサ材でルアー作りを始めた時のメリットは、ボディの加工が簡単にできるという程度のメリットしか無いというわけです。

どんなバルサ材でもコーティングが不可欠

一般的にバルサ材で作ったルアーはレスポンスが良く、アクションはクイックになると言われますが、バルサ材を使うということは「ソフト系でもハード系でも」水の侵入や衝撃等の為にデッピングコートが必要になり、その工程で下地、カラーリングやトップコーティング等の溶剤、薬品でルアーがどうしても重くなります。この事を理解した上でも、初心者にはもう少し大切な事があります。それは材料が柔らかいから「コーティング」を厚く何度も重ねてしまいぶ厚くなる事や、その反対に、「コーティングが薄く」なっていたりと、本来、水の侵入から「ボディを保護するため」や「バルサ材の強度を上げる等」の作業なのですが、その繰り返しの作業自体が上手くできずに終わっているという事も良くあります。材料が木材ということからも、ボディを保護するために繰り返さなければならない作業で間違いないのですが、このぶ厚いコーティングは、ルアー全体のウェイトが重くなってしまうという事で、それは「デメリット」になり、バルサのメリットでもある「クイックなアクションやレスポンス」を下げるという結果となります。

時間をかけて制作したルアーを保護するための、防水加工やデッピンクコート、下地、トップコーティング等でルアーが重くなり、最初に考えていたアクションが出せず、本末転倒の結果となってしまいます。

多くの方がバルサ材を身近で、最も簡単に使える材料として紹介していますが、軽く、柔らかいバルサ材はその制作工程について、どう考えてもルアー作りの「初心者向けの材料だとは言えない」と言うことです。初心者の方は、下地のコーティングやウェイト設定がシビアで難しい材料なので【柔らかい材料や軽い材料】でのルアー作りは、むしろ経験が豊富な【上級者向け】のルアー材料だといえます。

一番硬くて重いバルサ材

バルサ材で作ったルアーは「レスポンスが良くクイックなアクションになる」と思われがちですが、むしろ ほかの材料、比重がある木材の方が、良いアクションを出しやすいということが多くあります。

なので【敢えてバルサ材にこだわる必要は全くない】と言うことです。それでもハードバルサ材の購入先が見つからない場合には、ホームセンターで数十枚の中から「一番硬く重いバルサ材」を選んでください。

それが一番良い結果となります。

永遠の問題は二つにアル

ルアー釣りエコロジー、(ecology)

プラスチックルアーとハンドメイドウッドルアーのどちらが「エコなの」かについては、明確な答えが無いと私は考えております。

プラスチックルアーは、製造する際に多くの他のエネルギーを必要とするため、環境に悪影響を与える可能性もあります。

一方、ハンドメイドウッドルアーは、木材の再生可能性【修理し再生する事」が高く、環境に優しいと考えられています。

ただし、ハンドメイドウッドルアーは、製造過程に多くの時間と手間がかかるため、コストが高くなる傾向があります。

【ルアーでの再生可能性とは】

そのため使用する材料その物がバイオマス資源である木材は森林伐採後に、植林すれば、再生産することが可能であり、木材は一般的に使っても未来に残せる資源「持続可能な資源」と言う意味になります。

最後に付け加えると

最終的にプラ派かウッド派かに別れてしまうお話になります。

個人的な意見、見解からすると、どちらのルアーを使用するかは、その方の見解や考え方であり、

また個人のフィッシングスタイルにもよりますが、単にメーカーが好きな方や個人の好みや予算によって異なるようにも思います。

以上の情報を踏まえ、あなたにとって最適なルアーを選択することをお勧めしています。

私もウッド材やバルサ材を使用してハンドメイドルアーを製作しておりますが、個人的にソフトルアーやワイヤーベイトも大好きなルアーが多く、

また なかにはどうしてもソフトルアーにしか出せない【アクションやスタイル】の物が多いからです。

ウッド材料を扱うハンドメイドビルダーとしては頑張りたいと思いますが、バスフィッシング好きなひとりのルアーフィシャーマンとなると考え深い事も有ります、、。

エコはエゴですかね〜

自然環境保全(エコ)は、自分本位の考え方(エゴ)によって成り立っているという意見もあり、

まぁ ミクロ、マクロな視点で見れば、各種の生き物が自分の繁栄のために他を蹴り落とした結果の風景であるという考え方も またアリかな…ですよね〜。

ハンドメイドルアーをプレゼントする時

ルアーをプレゼントする時は

この時期になると、良くお問い合わせで聞かれることが【ハンドメイドルアーをプレゼント】する時の注意点など何かありますか?

この問いにも、幾つかの注意点や認識しておいた方が良いことなどがあります。

なにはともあれ、いちばん大切なことが、購入者と使用者との関係性になります。

例えば 釣り仲間か其れとも釣り好きの友人かで変わり、なかでもいちばん多いのが【パートナーにプレゼントしたい。】という方が1番多いように思います。

☆ プレゼントする方

プレゼントを受け取る方の釣りのスタイルや経験年数【何釣りをメインに狙っているか】その方のフィッシングスタイルで「バス釣りがメインでソフトベイト好きな方かハードベイトのクランクベイト好きな方など」また 他の釣りの経験などお聞きして【ショアからシーバス釣りなどが好きな方】などのある程度の情報は必要となります。

このようなお話しから、お勧めのルアーを最低でも3本ほどはご紹介いたしますので、ご予算などもご相談ください。

☆プレゼントされた方

製作者の使い方や方法などと合わせて調べてから使用すること。

修理やメンテナンスなどわからないことは、製作者に直接問い合わせることやWEB、SNSなどを参考にすることが、良い方法ですから、必ず使用者が、ご自身で調べることをお勧めします。

ここだけは! おさえた方良い

プレゼントした方も嬉しく、また プレゼントされた方はそのルアーでとても楽しい釣りができることに繋がります。

ルアーをプレゼントされたお話しで、今まで以上に良い関係性も築け、また 釣り人として、新たな釣り仲間との交流にも繋げられると思います。

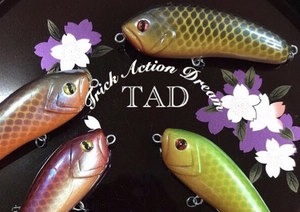

購入、釣り方に合ったルアー

各トップウォーター、クランクベイト、ジャークベイ、ミノー、ペンシルベイト、ポッパータイプ などは,お客様の好きな市販品のルアーを参考に、ルアーのスタイルやサイズ、ウェイト、パーツなどを調整し最後にオーダーカラーに着色します。

素材選びや塗装

木材やバルサなどの材料は、加工しやすい反面、水に弱いということです。

TADルアーとして釣りに使えない物は、製作しておりませんので、材料の下地コーティングでの水対策を考える必要があり、そのため、オーダーしていただいても、全てが着色できるとは言えません。

またルアーですから、最終的に保護剤としてトップコーティングで保護することを考えなくてはなりません。

パーツやアイテム

ハンドメイドルアーの魅力は、自分がデザインした形や好みのアクションが作れるところなのですが、実はルアーパーツをひとつひとつ自作できる【目玉、アイ】や付属品のアイテムにも工夫を凝らすことができるところです。

ステンレス線などの金属パーツも、曲げ加工や絞り加工をした物がとても大切なことなのです。

付属品の中には、基本的にステンレスや鉛、タングステンなとのウェイト玉を使用しますが、時にフルオーダー品として【ガラスビーズ】を使用し、ルアーウエイトと考え、意図的に音響効果を出すように製作することも有ります。

もちろん実践的なルアーとして使用していただける品物に仕上げるため、ルアーバランスやアピール力に影響及ばさないよう適切に配置することが必要で、このフルオーダー品には多大な時間がかかる事が有ります。

フルオーダー品を手短に説明すると、以上のような事に注意しフルオーダールアー品として製作しております。

そのためプレゼントを選んだ方も相手方に喜んで使用していただけると嬉しく感じられると思います。

また製作者としても、試行錯誤して製作している物が【擬似餌】実戦で使用できるルアーに仕上げているため、たとえ小さな1匹でも、とても感動し嬉しく思います。

ハンドメイドルアーと聞くとどうしても高額な物として扱われることがありますが、私の様な製作者としては【実戦での使用でキズだらけのルアーを見ると嬉しくなります。】

タックルケースのお荷物や飾りにはなりたく無いと考えております。

もしご購入の機会、ご縁がありましたら、お気軽にキャストし泳がせてやってくださいね。

それがルアー本来の仕事であり、姿ですからね。

それがルアー本来の仕事であり、姿ですからね。

ラスト!余談で!

「時々、オーダーをいただきますが…

ルアーに彼女の名前を書いて欲しい。

彼の名前を書いて欲しい。

彼氏がピンク好きなので、オールピンク色にして欲しい。

このようなスタイルに出来ない事ではありませんが、余りお勧めできません。

個人的に色々見てきた経験から、後々の事を考えオーダーした方が良いと思いますので、今一度ご検討くださいね。

またその他のブログからは!

ウッドルアーを考えて |

.... https://www.bait.jp/blog/2022/03/post-223.php.

年輪、木目模様のルアー

木材の木目【年輪】活かして自作する

ルアーのことで、ハンドメイドされているルアーに多くみられます。

ルアーボディの表面に木目浮き立たせ、木目を目立たせることで、自然な質感や色合いが人の目にも優しく、また魚にも意外と思われるかもしれませんが、とてもアピールしやすく、製作者が自分の好みのスタイルに合わせて調色や素材、材質をカスタマイズできるという魅力的なことなども多くあります。

木目模様ルアー作り

まずは適した木材を選ぶ必要があります。

木材の種類によって、ルアーの重さや動きが変わりますし、一般的なバルサは軽くて加工しやすいですが、今回の【木目を活かしたルアー作り】という点では、あまり適した材料にはならない傾向となります。

一般的なバルサより硬めのハードバルサ材では、木目が少し見える材料も少なからず存在しますが、私の経験では150mm 以下のハンドメイドルアーに木目を活かすという点では、不向きな材料ではないかと考えられます。

やはりこのあたりで一番一般的な材料はスギやヒノキなどが綺麗であり、木目を活かしたルアー作りという点ではとても良い材料だと思います。

ただし、バルサ以外の材料のことをルアー製作する方達では、ハードウッドという表現をし、やはり、このような材料は、重くて丈夫なのですが、削る工程がとても大変になります。

もちろん使用したい木材の素材で木理、木目も変わりますし、硬さなども大きく変わります。

これはルアーの形にする前にヒートンやフック、リップなどのパーツを仮付けし、この材料の良い点やマイナス点なども知ることなど、多くの知識が必要となります。

そして、ルアーとして、塗料や各部品など、素材のカラーやデコレーションなとも大切です。

特に下地のコーティング剤はコーティング剤と素材の木材との相性の良い物を選ばなければなりません。

この下地が流れないようにする気遣いまでがとても重要だということになります。

昨今の塗装剤の革新的な技術により、とても良いコーティング剤が多く存在し、

私もその全てを把握することなど無理ですから、現在でも日々新しいコーティング剤探しや塗装メーカーさんにいろいろと日々勉強させていただいている段階です。

木目模様のルアーは進化する

一見、簡単そうに見えますが、他の素材のルアー作り以上に多くの手間が掛かる作業があるという事も付け加えておきます。

また仕上がったルアーを眺めている時が、幸せな気分になり、とても楽しい時間になると言うことも付け加えておきます。

木目のルアーは難しい点なども多く存在しますが、確実に一歩ずつ、まだまだ進化できるハンドメイドルアー作品だと思います。

もし貴方が木目のルアーの作り方についてもう少し詳しく知りたいと思う方は、是非私の過去の記事を参考にしてみて下さいね。

また多くの方が、木目を活かしたオリジナルルアーを作り、たくさんの魚が釣れることを願っています。

木目を活かすオンリーワンルアー

木目を活かしたルアーの最大の特長は、自然な質感や色合いが、人間の想像以上に魚にアピールしやすく、また自分の好みの【ブラウン、アイボリー、グリーン、グレー】色に合わせてカスタマイズできるという魅力もがあります。

木目を引き出すためのオリジナルルアー製作のアイデアとしての調色は以下のようなものがあります。

1 木材の色を加えて、模様やグラデーションをつける。

2 シェルなどの素材を貼り付けて、光沢や反射を加える

3 表面を焼いて、焼き目や焦げ色を利用する

このように木目を活かしてのルアー製作は、多くの方が、1番や2番の製作方法を取り入れておりますが、少し玄人的で、オリジナルの個性をだすために、3番のような製作方法を取り入れる方もおります。

木目を活かし創意工夫

木目を活かし、木理を引き立たせるオリジナルルアー製作は、いろいろな勉強や創意工夫が必要なのですが、自分だけのオリジナルルアーができることも、非常に良いことで、とても楽しい作業となります。

貴方が木製ハンドメイドルアーの【木目を引き出し、木目を活かした】オリジナルルアーで、沢山の魚が釣れることやルアー作りの楽しさを感じることができるようにと願っております。

寒い時期でもルアーは楽し~い

冬季でも、ルアーフィッシング

寒い時期、冬季のルアーフィッシングでもターゲットとなる魚は多くいます。

ここでは地域や状況によって異なりますが、一般的に以下のようなフィッシングスタイルで魚を狙うことができます。なお 今回は、一般的な例であり、地域や釣り場の条件により異なります。

また 釣り場のルールや季節の情報を釣具店などに確認し、冬季、寒い時期に最適なルアーや釣り方を選ぶことが最も重要であると言うことです。

以上のことをご理解し読んでください。

主なターゲットフィッシュ

* バス

寒い時期にも活発に活動することがあります。

冬のバス釣りでは、スロームービングのルアー、ジグヘッドやネコ

リグなどのワームの底引きルアーが効果的で、一般的です。

* トラウト

寒冷地域では、ピカレルがルアー釣りの主要なターゲットとなります。

スピナーやスプーン、シンキングルアーやジャークベイトなどです。

* シーバス

一部の地域では、寒冷な海岸“磯やサーフ、河口、ベイエリアなどでシーバス釣りが楽しめます。

ミノー系やシンペンや金属製バイブ、シャッドベイトなどのハードルアーとなり、その他にソフトベイトでのジグヘッド使用などがよく使われます。

*少し変わった、いっふう変わったルアーフィッシングのスタイル

今はやっている方がほとんど居ませんが、(アイスフィッシング)というルアーフィッシングが有ります。

この釣りは特に寒冷地域の釣り方で【湖に厚く凍った氷上】での釣りです。

狙う魚は主にワカサギやバス、トラウト系までが、氷上での主要なターゲットフィッシュとなります。

使用するルアーもメタル系のミニジグやジグスプーンを使用しますが、いちばん多いルアーは、【アイスフィッシング専用】の特殊なルアーが使われます。

このアイスフィッシング専用ルアーと言っても、普段の釣りでももちろん使用することができますが、

ただし一言付け加えると、このタイプルアーは鉄製品が多く、また針はオープンタイプになっている物が多く、慣れるまでは水深があるエリアで多少の練習が必要だと思います。

慣れるまでは、決して浅い場所【水深3M以内】での使用はお避けくださいね。

全ての魚に効くルアー

寒い時期に身近なバスのルアーフィッシングでよく使われているルアーは、ムービング系ルアーとなります。

ひとくちにムービング系ルアーと言っても大きく分けて2種類【ファーストムービング系】こちらの方が良く使われ、皆さんも知っている言葉だと思います。

なかでも寒い時期に大活躍するルアーは【スロームービング系】でゆっくり泳ぐやのろのろ動くルアーです。

ハード系ルアーでも、比較的やや底引き系に近く、中層系を泳ぐタイプのルアーです。

また主な種類として【シンキングやサスペンド】としても有名で、各地で釣れると評判の人気ルアーとして扱われているのが、このルアーだと認識しても過言ではありません。

この2種のタイプルアーを多く取り入れることで、低水温期などの少し釣りずらい時でもヒット率は格段に高まる傾向があります。

そのほかに底引き系で、一般的に知られているルアーは、ジグヘッドでソフトベイトボディー使用やテキサスリグやジカリグ、ラバージグなどがすぐに思い浮かぶと思います。

今回はハード系ルアーを中心ですので、ソフトベイトに関しては、また機会があればと思います。

ハンドメイド製作は失敗の次に

日々ハンドメイドルアー製作をしていると、いろいろな失敗経験も多く、中にはテーブル上で考えた設計通りのモノが…

実際に製作してみると『大きな間違い』に気付くことも多々あります。

設計や製作の段階では、上手くいっているように感じることも、実際、形にしてみると「ボツになる」ことも多々あります。

その際、再度【形にしたモノ】をしばらく時間を置くことで、『また新たな発想が芽生える』ときも多くあります。

そのため、一度は諦めた作品でも、新しい見方ができるときなども、しばしあります。

この様なときの表現として「トライ アンド エラー」とか「リバイス、リトライ」をする などと 少し格好いい表現の言葉を使います。

リバイスとリトライ

♠︎リバイスは

特にルアー材料の隅々まで確認し【ウェイトの量、ワイヤーハンガーサイズ、リップの厚さや形状など】全てを見直すことで間違いや不備を直すことがリバイスだと思います。

♠︎リトライは

若干の変更を行い、同じ形の作品にもう一度挑戦し、試みたりすることを意味します。

ルアー製作において、自身が考えていたアクションに対し、失敗した場合でも、再び製作、挑戦することがリトライすると言う事だと思います。

ハンドメイドルアーの製作、設計において、わかりやすい言い方をすれば【トライ アンドエラー】の繰り返しであり、少し プロフェッショナルな言い方だと、リバイスしリトライすることです。

同じルアーを修正、改善することで、間違いや不明瞭な部分を敢えて引き出し、再設計、再製作するということです。

ハンドメイド製品にとっては、リバイスやリトライは必要不可欠なことであり、自身の作品の品質や魅力を高めることにも繋がります。

このことが、お客様に満足していただける商品としての可能性が高まりますし、もちろん自身の技術やセンスを磨くことにも多大な影響が生まれます。

リバイスやリトライ【トライアンドエラー】

失敗をしたことではなく、次の設計や製作をするうえで、誰しもが通るひとつの道であり、それを幾つ乗り越えたかで、自身のハンドメイド製作にあたり自己の成長などがわかることにも繋がります。

モノづくりに関わる者でしたら次のステージへのステップアップとし、以下のようなことに心がけ日々の製作に励んでください。

寒くなっり!お部屋でハンドメイドルアー作り

ハンドメイドルアーの一番の良さは、自分の好みのサイズや形をアイデア次第で反映させることができるという点です。

この見方や考え方は市販のルアーにはないオリジナリティや個性を持ったルアーを作ることで、より一層釣りの楽しみが増えます。

また当然のことですが、自分で作ったルアーで魚が釣れた時の喜びは格別で、他のルアーでは味わえない感動が湧き出できます。

一口にハンドメイドルアーと言っても、木材やバルサなどの材料を削って形を作る方法や、樹脂やシリコンなどを型に流して成形する方法など、様々な作り方があります。

どの方法も、自分の手でルアーを作るという点では同じなのですが、それぞれに特徴やメリットがあります。

例えば、木材やバルサを削って作る方法は、自由に形や大きさを変えることができるというメリットがあります。

一方、樹脂やシリコンを型に流して成形する方法は、一度型を作ってしまえば、同じ形のルアーを簡単に量産することができるというメリットがあります。

ハンドメイドルアーの作り方については、インターネットや本などで詳しく紹介されています。

ハンドメイドルアーに興味がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

自分だけのオリジナルルアーで、釣りの世界がまた一つ広がるかもしれません。