トップウォーター系

ケヤキ材でハンドメイドルアーを作る

ケヤキの材料でルアーを作る

ケヤキ材の美しい木目を活かし、アルミホイル系を貼り仕上がりを良く見せる工夫などをして、見た目も良く、魚だけではなく、アングラーから見ても魅力的なルアーが作れます。 また重さを活かし、遠投性を重視、遠くに投げる際の【飛距離】が欲しい場合にも有利なルアーとなります。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

お勧めのルアーは

ミノーやトップウォーター、クランクベイト、バイブレーションなどにお勧めで、なぜ ケヤキ材でルアーを作ることを勧めるか。 私が作ったルアーの種類、タイプやその時に感じたメリットやデメリットもご紹介します。

☆ ケヤキ材の特長を活かすルアー

主なルアーのタイプは、特にシンキングタイプで、フローティングも作れます。

☆ ケヤキ材で作るタイプやアクション

1. ミノー&ジャークベイト編

ケヤキの重さを活かしてシンキングミノーでの安定感が増します。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

☆ スローリトリーブ時は滑らかな泳ぎで、リフト&フォールでは、フラッシング効果も期待できます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

☆ ケヤキ材の重量特性はミノーやジャークベイト系が良く、特にお勧めするのが、シンキング系のミノーやジャークベイト系です。特に流れの強い環境下でも適応力が高く、さまざまなアクションやリトリーブ方法に応じてその性能を十分に引き出すことが可能な、非常に優れたルアーとなります。

2. トップ、ペンシルベイト編

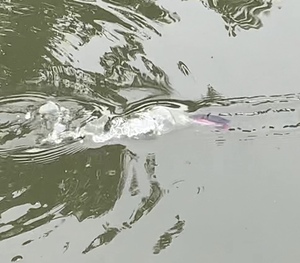

ケヤキ材で比較的細長いペンシルベイトにすると、ケヤキ材自体の重量感を活かし、ロングキャストが可能になる。

ケヤキ材を使用し、比較的細長い形状のペンシルベイトを作成することで、その特徴的な重量感を最大限に活用できます。この素材は重量感があるおかげで(ウェイトが小さくてもバランスが向上)キャスティングの際に遠くまで飛ばすことが可能になり、広範囲を効率的に攻めることができます。特にロングキャストが必要な場面や、広いフィールドでの釣りにおいては、大きなアドバンテージとなります。

☆ サーフェス系(表層)のトップウォータールアー

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

☆ ケヤキ材の特性として少し細長いデザイン

ペンシルベイトは、ロングキャスト能力に優れ、さらにスロートップウォーターでの操作性やアクションの魅力を引き出す、非常に実用的で効果的なルアーといえます。特にビックレイクなどの広い水域では水面での誘いがとても重要で必要なシチュエーションも多く、このケヤキ材ルアーがその真価を発揮します。

3. クランクベイト編

クランクベイトでは、ケヤキの硬さが耐久性を高めつつ、水中でのアクションもタイトからワイドまでと好みのアクションが出せるルアーができます。

ケヤキ材でクランクベイトを作ることで、その素材の硬さを最大限に活かすことができます。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

☆ アクションはタイトからワイドまで

ルアーが小刻みに揺れるような動きのことで、これが魚にとって非常に魅力的な視覚的・動的なアピールとなります。また ワイドなアクションはルアーがゆっくりと左右に傾き、その際にキラキラとボディを光らせながら、視覚的にルアーの存在をアピールできます。特に深場を攻める際のビックリップのディープダイビングクランクを作れば、重さを活かしてディープレンジ攻略が想像以上に攻めやすくなります。

ケヤキ材の特性を活かすとディープレンジをターゲットとする深めのダイビングクランクを作ることができます。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

4. バイブレーション編

特にバイブレーションルアーの場合、ケヤキの硬さと密度を利用して適度な重量感を持たせ、水中での振動やサウンドを強調できます。これは特にシンキングタイプとして広いエリアを効率よく探索することにも向いています。

☆ シンキング系バイブレーション

ケヤキ材、素材の重さを活かすためにも最適で人気があるルアーといえば、このタイプで、素材自体が重いから自然と沈む特性があるため、深いレンジや速い流れの中でしっかりと動き、狙いたい水深やレンジキープ性にも優れている効果的なルアーです。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

☆ フローティング系バイブレーション

ケヤキ材を使ってフローティングバイブレーションルアーを作るには、浮力を補うために少し工夫が必要です。

フローティングタイプのバイブレーションルアーを製作する際には、他の軽量な木材と比べて重いため、そのままでは「浮力が不足」してしまう可能性があります。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

ケヤキ材のルアーは良いルアーですが、プラスやマイナスもある。

☆ デメリット

1. 加工が難しい

ケヤキの硬さゆえに、削ったり切ったりする際に、普通の道具だと負担が大きいです。ある程度の適切な工具(鋭い刃物や電動工具)が必要になります。

2. 重すぎる場合がある

ルアーとしての重量が増す。特に浮力(フローティングルアーなど)には不向きな場合があります。コレはある程度作っていると(感覚や経験)でわかります。

3. 扱いにくさ

加工時に(割れ)やすい特性があり、適切な技術や材料の見立て(木目、木理)などが求められます。

4. コストが高い場合も

ルアー用のケヤキ材は質の良いもの(木目、木理)細かな物ほど値段が高いため、コストを抑えたい場合には選択が難しい場合があります。

☆ メリット

1. 耐久性が高い

非常に硬く、衝撃に強い木材です。そのため、使用頻度が高くても変形しにくく、長持ちするルアーが作れます。

2. 美しい木目

ケヤキ特有の独特な木目は、仕上げると高級感があり、見た目にも優れたルアーが作れるのが魅力です。逸品、一期一会のルアーになります。

3. 安定感のある動き

材料自体の重量があるため、水中での安定性が良く、泳ぎ方やアクションに説得力のあるルアーが作れます。

4. 加工後の質感

硬いながらも(磨くととても滑らかな仕上がり)となり、仕上げ加工後や紙ヤスリだけで(無塗装)とても美しくなる点が評価されます。

このような一見クセのあるケヤキ材ですが、購入から加工、仕上げまでとても手間のかかる材料ですが、手をかけたぶん、非常に綺麗で良いルアーに仕上がります。また 他の方の意見や先入観にとらわれず、ご自身で考えて楽しいオリジナルのハンドメイドルアー作りを楽しんでください。

ハンドメイドルアーにイチョウ材を

私が何故【イチョウ材】を使用してルアーを作るのかについて簡単な説明をいたします。

イチョウの木の特徴

イチョウを植えた後、最初の2年間は特にゆっくりと成長し、大きく開けた適切な場所を選び、手入れをきちんとしていれば、成長を早められる木だと言われています。

その成長のスピードは結果年齢に達するまでに早くても5〜6年、最盛期に達するまでには20年ほどかかり、植えてから約14年ほどで実がつき始める樹高で、成熟すると高さは約15 mから24 mになり、短い期間でも約10mを超えるほどの早いスピードで成長します 。

そのため、木目はヒノキなどの細かい木目とは異なり、大きく大胆な木目が特長で、イチョウの寿命は数百年とも数千年ともいわれています。

イチョウ材の何が良いか

ハンドメイドルアー作りでの【銀杏材】は加工がしやすく、美しい木目のルアーに仕上がる材料としてとても良い材料です。

特に細かい顔や鰓などの「デザイン重視」のルアー「ライトゲーム用」のルアーには凄く適しています。ただし、大物釣り【ビックソルトウォーターゲーム】のような丈夫なルアーを作りたい場合には、慎重に検討する必要があります。

それでも貴殿のような経験豊富で手先の器用な方、また素材選びに【こだわり】のある方でしたら、きっと銀杏材の素材を上手く生かし、素晴らしいデザインのルアーが作れると思います。

すでに具体的なデザインやアイディアがあれば、ぜひ挑戦してみてください。

ハンドメイドルアー作りには無限大の可能性があります。

このようにハンドメイドルアー作りに素晴らしい銀杏材料なのですが、材料の特性や使用にあたって、幾つかのメリットやデメリットもあります。

銀杏材でルアー作り

確実にプラスのメリットの方が多い素材だと考えられますが、ただし、何事にも万能ではなく、その特性を理解した上で上手に使うことが重要です。

※ プラスのメリット

1 加工のしやすさ

なんといっても、初心者から熟練者まで、扱いやすい木材であり、自由なデザインやアクションが可能です。

2 浮力が高い

軽量で浮力が強い特性から、トップウォータールアーや特に浅場で使用頻度の高いルアーには最適です。また ミノーなどでの水中でのジャークやトゥイッチアクションなどにも反応が良く、水中から水面へ浮上する時のゆらゆらと浮上するナチュラルなアクションも引き出しやすく、このアクションが、バスやトラウトなどの魚種にとも良い効果を発揮します。

3 ナチュラルな美観、造形美

木目が大きく美しい仕上がりの良さがあるため、見た目にこだわったハンドメイドルアーを製作する際に細かな細工、形状なども可能です。ハンドメイドルアーの良さでもある、リアルで細かな造形は、釣り仲間にも自慢できるクオリティなども実現できます。

銀杏材のメリットとデメリット

先ほども記載したように、名木材ですので、どうしても高価になってしまいます。 大切な材料をなるべく、無駄なく、上手に使用していただくために、私の経験から幾つかのメリットやデメリットも書き添えたいと思います。また参考にしていただければ、決して難しい材料では無いと言うことをご理解していただけると思います。

なお 付け加えるとすれば、今回の材料以外でも似たような素晴らしい材料は他にも沢山あります。 少しでも参考になれば嬉しいです。

※ メリット

1. 軽量で扱いやすい

銀杏材は軽量で加工しやすい木材で、削りやすく形を整えるのが簡単なので、初心者にも扱いやすい材料と言えます。

2. 吸水性が低い

銀杏材は「水を吸いにくい」性質があり、これはハンドメイドルアーで1番大切な事です。水中で使用する物ですから、傷や凹み等、またフィッシュコンタクト等の衝撃に対しても耐久性が大切です。

3. 柔らかくて衝撃に強い

銀杏材は適度な柔軟性を持ち、衝撃を吸収しやすいので、アクション時やフィッシュヒット時に割れやカケにくいなどの特徴があります。

4. 美しい見た目

銀杏材は木目が淡く均一で、塗装や仕上げを施すととても綺麗な仕上がりになります。また装飾性を重視したいルアー作りにも向いています。

※ デメリット

1. 強度がやや低い

銀杏材は軽量で柔らかい反面、密度が低いため、非常に強い衝撃や負荷には弱い場合があります。大型魚向けのルアーには適さないことも多くあります。

2. 耐久性

激しい環境「コンタクト」にさらされる場合には、ヒノキや他のハードウッド系に比べるとやや摩耗しやすい面があります。

3.浮力の調整

銀杏材は軽いため、浮力が高くなる傾向があります。沈むタイプのルアーを作る場合には、ウェイトを多く追加する必要が出てしまいます。

銀杏材のルアー適性

なんといってもイチョウ材の軽さと加工のしやすさと水中での安定性に基づいては太鼓判を押しております。

各種魚種

1. バス釣りルアー

☆ トップウォータールアー

銀杏材の軽さと高い浮力が、ポッパーやペンシルベイトなどのトップウォータールアーに適しています。水面でのアクションがスムーズで、魚にアピールしやすい特性があります。

☆ クランクベイト

銀杏材の加工しやすさを活かして、流線型のクランクベイトを製作するのに向いています。軽量なのでシャローエリア(浅場)での操作がしやすくなります。

2. 渓流トラウト用ルアー

☆ ミノー系、トゥイッチアクションをメインに小型で軽量なルアーを作る場合、銀杏材はとても適しています。特に渓流で多く使用する小型のミノーでの釣り場では、ナチュラルなアクションとトゥイッチアクションが実現できます。水中での耐水性や安定性はトラウトルアーに適しています。

3.ソルトライトゲーム

メバリングやアジングで銀杏材特有のポテンシャルを発揮できます。オモリ、ウェイト加工の自由度を活かし、小型のルアー(スローシンキングミノー)を製作できます。これらは夜釣りなどの発光系カラーで、特にライトタックルの使用に適していると考えております。

以上のようなことで、銀杏材はメリットを生かせるポイントが多くあり、軽量で高い浮力のルアー材料として最適で、特にトップウォータールアーやフローティングタイプで、比較的軽量のトラウトやライトゲームルアーに向いています。

また繊細なアクションも演出しやすく、【リアクションバイト】を誘発するような少し派手なアクションを求めるルアー制作が得意だと感じました。 ただし 強度がやや低めなので【力の強い魚種】ヘビーなタックルでのルアーにはあまり適していないと感じました。

ご自身のフィッシングスタイルや狙う魚種に応じて考える必要は多く有ります。

また銀杏材の特性を活かしたデザイン、形状も考える方が無難で、なるべくベストに近いルアー作りを研究開発してください。

問題点や制作課題

銀杏材は軽さを優先した分、強度や耐久性がヒノキやカリンなどのハードウッドには劣ります。そのため、大型のソルトウォータールアーや激しい環境下で使用する場合には注意が必要です。

適切なウェイト調整や溶剤等によるコーディング、下地から【アンダー&トップハードコーディング】の技術が求められます。

このルアーに採用

先にものべましたが、銀杏材は特にバス釣りでの、トップウォーターやミノー&ジャークベイト系での使用やソルトのライトトップウォーターゲームや渓流でのトラウトゲームに適しております。

その一方で、このようなスタイルの中でも、強度が求められるヘビーカバーのコンタクトが多い場所や渓流等で、ゴツゴツとした石や岩などが多いエリアなどでは渓流釣り、バス釣に限らず他の材を検討すべきだと感じております。

以上の事から素材選びの特性を良く理解し、最大限に利用して制作することができる貴殿でしたら、銀杏材を使ったルアーは、次回制作のルアー開発、制作が進む材料になる事でしょう。

同じ様な説明か繰り返しになっておりますが、高価な名木材料ですから、何度も書き添えたこともご理解くださいね。

年輪、木目模様のルアー

木材の木目【年輪】活かして自作する

ルアーのことで、ハンドメイドされているルアーに多くみられます。

ルアーボディの表面に木目浮き立たせ、木目を目立たせることで、自然な質感や色合いが人の目にも優しく、また魚にも意外と思われるかもしれませんが、とてもアピールしやすく、製作者が自分の好みのスタイルに合わせて調色や素材、材質をカスタマイズできるという魅力的なことなども多くあります。

木目模様ルアー作り

まずは適した木材を選ぶ必要があります。

木材の種類によって、ルアーの重さや動きが変わりますし、一般的なバルサは軽くて加工しやすいですが、今回の【木目を活かしたルアー作り】という点では、あまり適した材料にはならない傾向となります。

一般的なバルサより硬めのハードバルサ材では、木目が少し見える材料も少なからず存在しますが、私の経験では150mm 以下のハンドメイドルアーに木目を活かすという点では、不向きな材料ではないかと考えられます。

やはりこのあたりで一番一般的な材料はスギやヒノキなどが綺麗であり、木目を活かしたルアー作りという点ではとても良い材料だと思います。

ただし、バルサ以外の材料のことをルアー製作する方達では、ハードウッドという表現をし、やはり、このような材料は、重くて丈夫なのですが、削る工程がとても大変になります。

もちろん使用したい木材の素材で木理、木目も変わりますし、硬さなども大きく変わります。

これはルアーの形にする前にヒートンやフック、リップなどのパーツを仮付けし、この材料の良い点やマイナス点なども知ることなど、多くの知識が必要となります。

そして、ルアーとして、塗料や各部品など、素材のカラーやデコレーションなとも大切です。

特に下地のコーティング剤はコーティング剤と素材の木材との相性の良い物を選ばなければなりません。

この下地が流れないようにする気遣いまでがとても重要だということになります。

昨今の塗装剤の革新的な技術により、とても良いコーティング剤が多く存在し、

私もその全てを把握することなど無理ですから、現在でも日々新しいコーティング剤探しや塗装メーカーさんにいろいろと日々勉強させていただいている段階です。

木目模様のルアーは進化する

一見、簡単そうに見えますが、他の素材のルアー作り以上に多くの手間が掛かる作業があるという事も付け加えておきます。

また仕上がったルアーを眺めている時が、幸せな気分になり、とても楽しい時間になると言うことも付け加えておきます。

木目のルアーは難しい点なども多く存在しますが、確実に一歩ずつ、まだまだ進化できるハンドメイドルアー作品だと思います。

もし貴方が木目のルアーの作り方についてもう少し詳しく知りたいと思う方は、是非私の過去の記事を参考にしてみて下さいね。

また多くの方が、木目を活かしたオリジナルルアーを作り、たくさんの魚が釣れることを願っています。

木目を活かすオンリーワンルアー

木目を活かしたルアーの最大の特長は、自然な質感や色合いが、人間の想像以上に魚にアピールしやすく、また自分の好みの【ブラウン、アイボリー、グリーン、グレー】色に合わせてカスタマイズできるという魅力もがあります。

木目を引き出すためのオリジナルルアー製作のアイデアとしての調色は以下のようなものがあります。

1 木材の色を加えて、模様やグラデーションをつける。

2 シェルなどの素材を貼り付けて、光沢や反射を加える

3 表面を焼いて、焼き目や焦げ色を利用する

このように木目を活かしてのルアー製作は、多くの方が、1番や2番の製作方法を取り入れておりますが、少し玄人的で、オリジナルの個性をだすために、3番のような製作方法を取り入れる方もおります。

木目を活かし創意工夫

木目を活かし、木理を引き立たせるオリジナルルアー製作は、いろいろな勉強や創意工夫が必要なのですが、自分だけのオリジナルルアーができることも、非常に良いことで、とても楽しい作業となります。

貴方が木製ハンドメイドルアーの【木目を引き出し、木目を活かした】オリジナルルアーで、沢山の魚が釣れることやルアー作りの楽しさを感じることができるようにと願っております。

寒い時期でもルアーは楽し~い

冬季でも、ルアーフィッシング

寒い時期、冬季のルアーフィッシングでもターゲットとなる魚は多くいます。

ここでは地域や状況によって異なりますが、一般的に以下のようなフィッシングスタイルで魚を狙うことができます。なお 今回は、一般的な例であり、地域や釣り場の条件により異なります。

また 釣り場のルールや季節の情報を釣具店などに確認し、冬季、寒い時期に最適なルアーや釣り方を選ぶことが最も重要であると言うことです。

以上のことをご理解し読んでください。

主なターゲットフィッシュ

* バス

寒い時期にも活発に活動することがあります。

冬のバス釣りでは、スロームービングのルアー、ジグヘッドやネコ

リグなどのワームの底引きルアーが効果的で、一般的です。

* トラウト

寒冷地域では、ピカレルがルアー釣りの主要なターゲットとなります。

スピナーやスプーン、シンキングルアーやジャークベイトなどです。

* シーバス

一部の地域では、寒冷な海岸“磯やサーフ、河口、ベイエリアなどでシーバス釣りが楽しめます。

ミノー系やシンペンや金属製バイブ、シャッドベイトなどのハードルアーとなり、その他にソフトベイトでのジグヘッド使用などがよく使われます。

*少し変わった、いっふう変わったルアーフィッシングのスタイル

今はやっている方がほとんど居ませんが、(アイスフィッシング)というルアーフィッシングが有ります。

この釣りは特に寒冷地域の釣り方で【湖に厚く凍った氷上】での釣りです。

狙う魚は主にワカサギやバス、トラウト系までが、氷上での主要なターゲットフィッシュとなります。

使用するルアーもメタル系のミニジグやジグスプーンを使用しますが、いちばん多いルアーは、【アイスフィッシング専用】の特殊なルアーが使われます。

このアイスフィッシング専用ルアーと言っても、普段の釣りでももちろん使用することができますが、

ただし一言付け加えると、このタイプルアーは鉄製品が多く、また針はオープンタイプになっている物が多く、慣れるまでは水深があるエリアで多少の練習が必要だと思います。

慣れるまでは、決して浅い場所【水深3M以内】での使用はお避けくださいね。

全ての魚に効くルアー

寒い時期に身近なバスのルアーフィッシングでよく使われているルアーは、ムービング系ルアーとなります。

ひとくちにムービング系ルアーと言っても大きく分けて2種類【ファーストムービング系】こちらの方が良く使われ、皆さんも知っている言葉だと思います。

なかでも寒い時期に大活躍するルアーは【スロームービング系】でゆっくり泳ぐやのろのろ動くルアーです。

ハード系ルアーでも、比較的やや底引き系に近く、中層系を泳ぐタイプのルアーです。

また主な種類として【シンキングやサスペンド】としても有名で、各地で釣れると評判の人気ルアーとして扱われているのが、このルアーだと認識しても過言ではありません。

この2種のタイプルアーを多く取り入れることで、低水温期などの少し釣りずらい時でもヒット率は格段に高まる傾向があります。

そのほかに底引き系で、一般的に知られているルアーは、ジグヘッドでソフトベイトボディー使用やテキサスリグやジカリグ、ラバージグなどがすぐに思い浮かぶと思います。

今回はハード系ルアーを中心ですので、ソフトベイトに関しては、また機会があればと思います。

トップウォータールアーのアクション

トップウォーターはアクションでかわる

多くのトップウォータールアーが存在しますが、私がお勧めするルアーは、“ポッパータイプ ”で、なぜこのタイプを勧めるかと言うと、最もアクションが派手であり、視認性が良い物が多いからです。

またポッパーは今回のアクションのお話しにいちばん近いタイプだと考えたので、是非 ポッパータイプをイメージしながら読んでいただくと、より分かりやすいと思います。

今回のルアーでは【ハイフローティングタイプ】の物になり、一般的なプラタイプの物では無く、ウッド製などになります。

ガボスルアーにリッピングを

特にトップウォータールアーのアクションは大きく分けてトゥイッチング「クイックアクション」やジャーキングなどが一般的ですが、この二つのアクションにもうひとつ、是非 取り入れて欲しいアクションが【リッピングアクション】です。

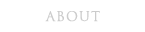

ここで言うリッピングアクションとは、トップウォータールアーを意図的に【水面直下5〜10cmほど】沈めるアクションのことです。

リッピングアクションで大きく、強く引かれたルアーは、ボディ全体が【水中に潜っている】状態となり、ルアーは【浮くチカラ】と【沈むチカラ】が交互に複雑な状態で『上下左右などの動き』となり結果的に、ルアーの引いた後に【大きな波や渦】ができます。

このアクションで出た波や渦が、ターゲットに対して大きくアピールし、また刺激を与えたことにより、とても良い結果、釣果をもたらすからです。

なお! 釣り用語【ルアーフィッシング】でもこの渦や泡を見たときの水面の状態を【ウォーターディスプレイス】と言いますので、是非覚えておいてください。

ルアーのアクション

トゥイッチングからジャーキング、そこからリッピングアクションと連続した操作になりますが、ここでもう一度簡単な説明をいたします。

トゥイッチングアクション

静止した状態から約10〜15cmくらいルアーを動かすのが、トゥイッチングであり、細かく動かすことからクイックやワンアクションなどと言われております。

アクションのコツは、素早くルアーを動かし、ルアーに切れを出すように、レスポンス良く動かします。

どちらかと言うとルアーを動かすというより【水面に浮いたラインで水を切る】というイメージでアクションを繰り返します。

また引く時は【強く激しく、短い移動距離】で動かします。

このことから1.2.クイックアクションとも言われます。

ジャーキングアクション

ジャーキングアクションには大きく分けて二つのやり方があります。

基本的な操作の違いはそれ程ありませんが【ルアーの移動させる距離】などで変わります。

釣り人用語として使うのが【ショートジャーキング】と【ロングジャーキング】という言い方です。

このショートでもロングでも、ある程度の水深までロッドワークとリーリングで沈め、ある程度決めた水深まで潜らせた状態からアクションを始めます。

ここで言うジャーキングアクションとは『ジャーキング・ステイ・アクション』といい、ジャーキングしたルアーには必ず【ほんの一瞬、数秒間ルアーを止める、ステイする動きを入れる】ことも付け加えて覚えておいてください。

ショートジャーキング・ステイ

ロッドワークで、ルアーを【約30〜50cmくらい動かしたのち、ほんの数秒間止めるやり方】をショートジャーキング・ステイと呼びます。

このショートジャーキング・ステイアクションが【いちばん多くの方がジャーキングとして使用しているアクション】で、いわば『ジャーキングの基本系』であり、このアクションだけは必ず繰り返し練習し、習得したいアクションです。

ロングジャーキング・ステイ

このアクションを付ける際には、多くの場合【足元が高い場所やボートフィッシングでの使用が多くなります】が、ルアーの基本的な特性や特長を理解していれば、陸っぱりからでも、なんなく使用できるアクションです。

ロングジャーキング・ステイはルアーを一定の水深まで潜らせてから、アクションを付け始めます。

名前からも分かると思いますが、ロング&ステイなので、ルアーの移動距離は【1m~1.5mくらい一気に動かしてから一旦ピタッと止める】というやり方で、この一瞬止まる、ステイが【水中で数秒間止まっている】状態を意図的に作ることで、バイトを誘うやり方です。

ルアーを素早く長く泳がせ、ピタリと止める、このアクションを繰り返すことで、水をかき回し、ルアーボディからの音やひかりの反射なども利用し、バイトに持ち込むアクションスタイルです。

このアクションを上手く引き出すルアーは、基本的にはフローティングタイプのルアーが多く、ルアーをゆっくりとゆらゆらと浮かせて見せるなどのアクション効果も同時に狙っていますし、このジャーキングアクションは、特別な物を除いてほぼ全てのルアーに使用できるアクションです。

このふたつのショートとロングジャーキング・ステイアクションから変化や連続したアクションが【リッピングアクション】となりますが、リッピングアクションを付けるときは、【ステイ】止めることはせず、ジャーキングからリッピングに連続してつなげます。

ガボスポッパーにリッピングアクション

視認性が良く、見ながら確認が出來るポッパーは、お勧めのルアーで、アクションを付けたときも、水シブキを上げ、ポップサウンドでも楽しめ、尚且つ、ルアーが水面直下を泳いでいる姿も見れるタイプなので、今回のお話にいちばん近いタイプだと思います。

ガボスのトゥイッチングからリッピング

トゥイッチングは、ラインを強く弾くと水切り音が出ると思います。

ビシッ!ビシッ!やパンッ!パンッ!などとロッドを大きくあおるため、水面を叩くラインの音が聞こえ、このアクションを付けることが多いルアーは、

一般に【ミノーやシャッド、ジャークベイトなど】を使用した際に付けるアクションとなりますが、一般のトップウォータールアーでも同様のアクションを上級者になると多く使い、このときのライン音がリズミカルに聞こえ、とても心地よいテンポになっていることに気づきます。

とくに玄人の方は、リズムも意図的に変えることの大切さも心得ていて、素人の方からすれば、今までのアクションから新たなアクションに変更したことも分からないくらい【自然】にアクションを変化させています。

この時のアクションが【リッピングアクション】で、このアクションを付けている方が非常に多くいます。

トップルアーでのトゥイッチングなどの「クイックアクション」は、ビシッ!ビシッ!パンッ!パンッ!と激しい音の後に、なぜか無音… この無音こそが『最大の鍵』となり、この無音のアクションを作り出すことがとても大切だと心得ているからで、激しいトゥイッチングからの無音は「リッピングアクション」を行うと、必ず無音の時間を作っている事がわかります。

もちろん無音といっても「完全な無音」となるのでは無く、どちらかと言うと今までは、ラインが水面を弾く音が聞こえていましたが、リッピングアクションに変えたとたんに今度は、ルアーの独特なサウンドに変わり【ポコッポコッやボゴッボゴッ】というような音に変化して聞こえてきます。

このサウンドは、明らかにルアーが水中で上下に動き、カップから空気や泡が吐き出されたときのサウンドだとも想像できます。

リーリングで引かれたルアーは、上下左右へと変速的に浮き沈みを繰り返した結果が、低音のサウンドの正体ということになります。

トゥイッチングでは、水面をラインが弾く音がよく聞こえますが、リッピングアクションへと変わると、ラインを弾く音が無くなり、ラインで水を切っていくというより『リーリングで沈んだルアーを前方へと引き出すため、水や空気、泡を押す』ルアーを無理矢理に引いている状態で、ラインの弾くような音が無くなり、激しく煽っているにも関わらず、ラインの水切り音が一瞬聞こえない… それは間違いなくリッピングアクションを付けている時で、リッピングアクションが、綺麗に上手く出来ている時で、間違い無くその方は、私の知る限り上級者で玄人だという証だと思います。

貴方もガボスのリッピングアクションを上手く使いこなし、上級者の仲間入りを目指してください。

リッピングアクションはとても楽しいテクニックのひとつで、トップウォータールアーで、ひとつ上を目指せるテクニックになります。

もちろん釣果にもハッキリと差、結果が出ますので、是非 マスターすることをお勧めしますし【価値のある】テクニックとなります。

がんばって挑戦してみて下さい。

真冬のロングジャーキングでは、SPモデル

また少し特殊なやり方は【真冬】にロングジャーキング&スーパーロング・ステイアクションという釣り方もありますが、

ここで使用するルアーは先ほどの物とは異なり【サスペンド、SPモデル】を使用するということで、こちらのサスペンドモデルに関しては、長くなりますので、べつの機会にご紹介します。

今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。

捕食音系サウンドにこだわる

捕食音系サウンドガボスポッパー

TADルアーには多くのトップウォータールアーが有り、なかでもバス用トップウォータープリムプシリーズの「ガボス80」をご紹介します。

ガボス 80mm のこのトップウォーターは現在のルアーではあまり見かけなくなった【捕食音系サウンド】にこだわり、ボディサイズをなるべく丸く小さくし、ポップサウンドもナチュラルな音で、強く引いた時でも、移動距離が短くするということを課題に製作したルアーです。

このような全ての考えを【プリムプベイトシリーズ】としてグループ化しております。

ガボストップウォーター

その中でガボスシリーズは、現在3タイプと豊富なボディ形状が有ります。

このガボスルアーは【丸型でずんぐり】とした型ちをしているため、一般的な丸型ルアーでは、クランクベイトをイメージして頂けるといちばん良いと思います。

丸型ガボスポッパールアーの特長

ガボスの丸型形状は「バス」が簡単に捕食出来るようにと考えた型ちで、この形状は、13グラムというウェイトにもかかわらず「ハイフローティング設定」で、浮き上がりも素早く、ファーストアクションでも「モタ付く」ようなことはありません。

また連続したトゥイッチングアクションでも楽しめ、トップウォータールアーでありがちな【だらだらと流れる】や【ポイントから外れる】などのアクションも抑えられますので、貴方の意のままにストップアンドゴーのアクションを楽しめるルアーです。

キックバックアクション

強く激しく引いたり、弱く優しく引いたりとすることでも、このルアーは驚くほどアピールできます。

最大の特長が、大型のフロントカップで、引いた時、ほど良い抵抗となり、ボディを後ろへと下げる【キックバックアクション】もこのルアーの得意技で、ガボスの持ち味です。

キックバックアクションは、後方から追って来たプレデターからは、あたかも「ルアーが近づいて来た」ようなアクションとなり、おもわず口を開けてしまいます。

またキックバックアクションは、下方向のプレデターからみると【一瞬止まった】かのようにもみえることで、とても良いアクションです。

このようにトップウォータールアーの様々なアクションが、比較的簡単に出すことが出来る楽しいルアーです。

もちろんガボスルアーのオーナーさん独自の

「可変アクション」もまだまだ多く存在していますが、この先は、貴方の操作、アクションで大きく変わる事も楽しいことだと思います。

ガボス捕食系サウンド

気になるポップ音ですが「捕食音系のナチュラルサウンド」となり、ルアーで言うと【チャガー音】という表現になりボコン〜ボコン〜やボホン〜ボホン〜など系のサウンドになるように製作しました。

このポップ音、サウンドは自然界では、自然なサウンドで、プレデターの【捕食活動がより活発になる】ことやプレデター【本来の姿に戻るきっかけ】になることでしょう。

また貴方も、この捕食系サウンドを一度聞いてしまうと、このナチュラルサウンドに納得でき、ルアーフィッシャーマンであれば、きっと驚き、このルアーを投げ続けてしまうかも知れません。

逆を言えば、それだけ優しいサウンドに仕上げたことにも、ご理解をいただけるルアーだと思います。

ルアースペック

- Material ハードバルサ

- Length 80mm

- Weight 13g

- Type Super floating

- 最大深度 100mm〜

ルアーフィッシングと作りに終わりはない

少しお茶目な、このプリムプシリーズ、ガボストップウォータールアーもまだまだ開発、進化の途中だと考えていただいて良いルアーのひとつですから、是非 貴方もこのガボスルアー&プリムプシリーズで楽しいルアーフィッシングライフを味わってみてはいかがでしょうか。

またこんなルアーが欲しいなどのご意見をお聞かせください。

いつになったら終わるのやら…ですが、

終わりの無いルアーフィッシングの楽しいところですね。

今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。

ルアーラインアイとライン

ルアーラインアイが気になる

皆さんは、良く良くルアーを見てあれ? と、思ったことはありませんか?

とくにリアル系と言われている物を見たときです。

私の見方が、変なのかもしれませんけれど…

でも皆さん良く観てください。

リアル系でこんなに綺麗に作っているのにもかかわらず『鼻先に丸い針金』が付いていて、尚且つ!

ボディから飛び出している。

このことは、ルアーを知らない方から言われた経験があり、確かにそう言われてみればと!笑ったことを覚えています。

ルアーラインアイを隠すことを考え

このことから暫くラインアイをボディに隠すことばかりしばらく考え、、一応形にもしてみましたが、上手く行かず【どうすれば綺麗に一体的に隠せるか?】を考えましたが、いろいろ問題が生じ無理でした。

なんとなくもう少し時間をかければ良い案が浮かぶかもしれませんが、今のところ難しいようです。

ルアーラインアイを隠すには、どうしたらいいのか?

幾ら思考錯誤してもこの時は、良い物が出来ませんでした。

その内容は次のような事でした。

【ボディ内部に隠すことにより、アクションの制限が多くなる】

【一体にするとラインアイを開けたところが、部分的に弱くなり、塗装が剥げる】などが有りますが、最低でもこの辺りをクリアできるようにならなくてはなりません。

いつになるかまだ分かりませんが、きっと成功させたいと…考えております。

ルアーラインとラインアイ

先ず貴方は、ルアーラインについて「良く考える方ですか?」それとも、いつもの様に「あのメーカーのラインをまた使おう」と決めてしまう方ですか?

ラインでも、あれこれと考える私なので、少しお話ししようと思ったのです。

また今回は、ラインの他にラインアイ「ラインを結ぶ所」についても考えてみようと思います。

ラインは基本ナイロン製

私は週3日から4日は、ルアーテストを行なっていますから、メインラインの消耗がとても激しく、

2回に1回の割合で、全て交換しています。

なぜ これほどまでに多く交換するかというと、使用するルアーが【プロトタイプ】や【仕上がり寸前の最終テスト商品】なので大切に扱わなくてはならないからです。

使用してるラインは、次の通りで、私の場合には、

ほぼ100%ナイロン製を使用しております。

バス用 12lb.14ld.16lb.20lb.30lb

シーバス用 10lb.12lb.16lb

リーダー 25lb.30lb.50lb

リーダーは、フロロカーボン製を使用しテスト致しますが、メインラインは、ナイロン製ラインで、これは多くの方が一番使用している物だからです。

また これとは別に、トラウト用やビッグベイト用などもあり、そのルアーに合う物やオーナー様のご意見をお聞きして選んで使用しております。

そのため、TADが推奨やお勧めしている物やメーカーなどはありませんし、ラインアイとの相性が「良い」や「悪い」などということも無く、ナイロン製からPE製ラインまで、何の問題もなく使用できるように、製作しております。

大きな負荷で変形しても

スタートアクションはとても大切であるのですが、ラインアイ「鼻先の部分」の【変形】や【曲がり】に気が付いていない方も多くおります。

「楕円形状況」になっている物で、この楕円形形状の物は、大きな魚をかけたときや根がかりを外した際に、どうしても一点に力が掛かり多少変形します。

これは使用していればどうにもならないことですが、変形や曲がりも簡単なテストでその判断ができます。

先ずは、変形しているかは、目で見て「縦横」を確認し、その後、実際にルアーを投げ、使用するテストになります。

ラインアイに通常通り、ラインを結び、そのラインをカットし、次に、最初結んだラインの横「左右どちらでも良い」にもう一度ラインを結びます。

この段階で2個の結び目が出来ます。

2個結んだラインを左右に広げて2個のラインの真ん中に、もう一つリールからのメインラインを結びます。

トータルで3個結びめを作ります。

これでテストの準備ができました。

結びめが3箇所あるルアーを投げてみると、真っ直ぐに泳いでくるはずですが、微妙な状態でも左右や上下に、泳ぐ物は調整が必要な物だと判断できます。

またテスト時のアクションは【3アクションめ】が目安になり、このアクションを何度か繰り返すことで「左右」や「上下」の細かな調整もできます。

直し方は【向いてしまう方】の『逆側』ラインが結んで有る方にラインアイを傾けることです。

何気なく使用しているうちに【スタートアクションが変わっている】なんてことも有りますから、時々チェックしてみることを心がけてください。

キャストして、1番最初のスタートアクションは、その後の釣果にも差が出る大切なことですから、小まめな調整を心掛けてください。

ラインアイに付属品を付け

このことも本当に良く聞かれることで、ラインアイに始めから付いている「リング」についても良く説明を求められるひとつです。

TADには出荷の際にラインアイ、センター、リアアイにリングを装着した物が有りますが、基本は【ラインアイ】にリングを装着した物が少なく【無い状態の物】が多く有ります。

其れは、リングには、考え方が個々に違うからであり、交換は【ご自身が信頼しているメーカー】での交換をお願いしています。

またリングと同じように【スナップ】に付きましても、いろんなご意見がありますが、私のお勧めは【スナップ無し】の使用や状態を基本と考えておりますが、

スナップをどうしても使用する場合は【スナップ本体がワイヤー】だけの物を使用し「スナップに金属製のカバー」等が付いている物はお避けください。

基本は直接結ぶこと

TADの基本設定は、リングやスナップを使用せず、ラインアイに直接【直結び】をすることをお勧めしております。

この方法は、普段の商品テストでも同じようにやっているからで、リングやスナップが【ダメな物】と誤解する方もおりますが、そのようなことではありませんし、もちろんTADルアーにも、ラインアイやフロントアイにリングやスナップを最初から装着している商品も多数あるからです。

ルアーの調整は無理せず

お話でよくあることがルアー調整で、【基本設定外】のことや【付属品】の調整【ウェイトを足す】などに関しては、あまりお勧めしないようにしています。

理由としては「元々の設定からずれる」可能性がありますが、先ずは「どのような調整」をしたいのかを確認したあと、一連の作業をお伝えしますが、この段階で「調整が困難な物は」 お手を触れない方が良いと思います。

ルアーハンガー大切です

ルアーにとって一番大切な部品でもあるハンガーのことですが、釣り場でいろんな方のボックスのなかを見せていただいた時もそうですが、ラインアイやハンガーを大切にし無い方が多く、びっくりすることが有ります。

またプロと名乗っている方のルアーも… です。

もう少し釣り人としてこの辺りも良く考えて見て欲しいものですね。

皆さんもルアーハンガー、ラインアイを大切にしましょう。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

良い季節となりましたネ! GOOD fishing

マッチザベイトは勘違いかも

ベイトは本当にコレで良いか

フィッシュイーターが追いかけるベイトは、その魚種により変わることは主知の事実だと思いますが、本当は何がメインベイトかや、ルアーとしても色々考えてみるとターゲットの今日のベイトは「本当にコレで良いか」と迷う時があり、ルアーをターゲットのベイトとして考えて見た時に、サイズやカラーは本当にこれで良いのかと、改めて考えさせられます。

それがソルトウォーターであれば、シラウオやコノシロなどとなり、フレッシュウォーターの場合はワカサギやフナなどで、このベイトのことを少しご一緒に考えてみてはどうでしょうか。

多くのルアーフィッシングを楽しみ、経験している中で、全てを書く事はできませんので、今回は「トラウト」と「バス」を例にあげお話しします。

ワカサギがメインベイトですか、、

各地の湖で釣りをしていると、その湖特有のフィッシュイーター「ターゲット」の餌となる「メインベイト」が必ず多く存在します。

いろんな湖で釣りをする際に、必ずボート屋さんに「この時期」と「湖のメインベイトはなんですか?」 と尋ねると、多くの答えが「ワカサギやオイカワ、ハヤ、フナ、コイ」などで他の名前も聞きますが、必ず出てくる魚がやはり「ワカサギ」で、いちばん多く聞く存在のようにも感じます。

ワカサギカラーのルアーが好き、、

このようにいまでは、ほぼ全国の湖や池に存在している小魚の代名詞にもなっているように思います。

ルアーフィッシングで、その湖にワカサギが「居なければ…」ということを想像もしたことが無い様に思いますし「山上湖にもしワカサギが居なかったら!」 もしかすると釣りにならないかもしれませんし、それは私の中でワカサギがナンバーワンの魚であり「メインベイトのルアーカラー」でもある事と、ワカサギが居ないことを想像するだけで釣り自體が、成り立たなくなる大切な魚になっているからです。

とくにボートフィッシングの際には、まず始めに「魚探」を使い、その日のワカサギの動きや行動パターンなどを見極めてからキャストスタートすることが多く、ワカサギに「頼る」フィッシングスタイルが、他の方とは「考え方や見方」が少し違うということです。

水面下表層か深場か、、

ボートフィッシングの際、とくに気をつけていることが、その日のワカサギの群れが泳いでいる「深度と速度」で、この動きが「表層近く」か、それとも少し深場を泳いでいるかで、その日の攻め方を大きく変え、晴天の日などは、表層、水面近くの群れを狙って探しますが、悪天候の日などは、ある程度の深場の群れを探しながらの釣りとなり、このフィッシングスタイルが、私は好きで必ずこのスタイルでゲームを組み立てます。

このスタイルでやっていると、時々おかしなお話も耳にします。

マッチザベイトの本音、、

私も良く使う言葉で「マッチザベイト」と言う言葉です。

私が皆さんに説明する時も、良くこの言葉を使いますが【本音から言うと】 マッチザベイトは何となく「少しおかしいなぁ」と 「この表現では合わないなぁ」とも思いながらも説明をしております。

着かず離れず遠からず近からず、、

これは実際に目で確認したボートフィッシングでの出来事を短くお話しします。

水面近くでワカサギの群れを3つほど発見し、いつものように群れに「遠からず近からず」「着かず離れず」を繰り返していた時の事で、水面近を泳いでいる「7cm〜8cm」はあろうワカサギの群れを発見し、脅かさないようにほんの少し離れた場所に幾度となくキャストを繰り返していた時のことですが、何気なく周りを良く見るとその群れの近くに、あきらかに違うサイズの魚の影が目に入り、良く観察していると、その魚の正体が28cm越えの「トラウト」3匹だったのです。

このトラウト達は、ワカサギより少し深い所を泳いでいるようにも見えましたが、良く観察するとこのトラウト達は、ワカサギの群れを少し離れているのですが、どちらかというと「囲む」かのように3匹で「優雅」に泳いでいるようにも見え、しばらく見ていると突然、魚の影が1体2体徐々に増えている事にも気づき、いつの間にか、その群れの周りにバスまで加わる様になっていたのです。

どれがワカサギを攻撃するのか、、

バスは、ワカサギの斜め後ろ辺りにいることは確認でき「50cm〜1M程離れ」ゆったりと泳ぎ、どちらかというとそのワカサギの群れを狙うのではなく、ワカサギを狙いにきた他の「フィッシュイーター」「トラウト」をターゲットにしているように私は感じとっり、この事は、ルアーフィッシャーマンとすれば、もしかすると、1日で二つの魚が狙え、獲れるかもしれないと、釣り師の欲が出て来ます。

またこんな日は滅多に無いことだと考えると余計に無駄に頑張ってしまいます。

バスとトラウトが両方取れるかもしれないと考えると、少しニヤニヤしていたことを思い出します。

バスやトラウトが群れから外れたワカサギを追いかけたり、体力が無い物に対し攻撃している姿は目にしたことがあるが、良く動画で観るような迫力のある、フィッシュイーターが大きな群れに襲い掛かるようなシーンは、正直なところ観た経験が無いと言っても過言ではない。

この時もトラウトもバスもそのような行動は確認できずじまいで、またこの様な過激な行動が100%の攻撃では無いと思うからで、この攻撃は当然フィッシュイーター側も体力を大きく消耗してしまうと言うリスク回避からであり、ベイトの群れを幾度となく追いかけてきたことでの学習だと考えられるからです。

マッチザベイトが崩された、、

もちろんこのダブルチャンスを逃すまえとバス・トラウトにはもちろんですが、ワカサギにも余計な刺激を與えないように最善の注意をはらいながら、キャストをしていた時です。

何の前振りも無く突然、「トラウト」がワカサギを攻撃し始めたその時、今度は、バスがトラウトを追いかけ、見ている目の前で【バスがトラウトを捕らえたのです】 「これはなんだ! 何か起きたんだ」 と「数秒間の出来事で」バスがトラウトを仕留めた。

ということだけは、今でも鮮明に残っています。

バスには興味が無かったかも、、

この事を私なりの解釈で振り返ると、バスは、トラウトがワカサギを狙うことを知っていたと言う事になり、バスは、ワカサギを「劣り」に使い、ワカサギより大きいトラウトを初めから襲うことを考えていたとも考えられます。

あとから良く考えると、この時の私のワカサギカラーのルアーは「バスには何も興味」がなかったという結論になります。

私は単にワカサギが多いからバスもワカサギをメインベイトだと決めつけていただけであり、バス本来の生態についてなにも考えずにいたということです。

自然界では、そう簡単に獲物を捕まえることなどできないということ、自然の法則を全く無視していたという事になり、またこのことで、マッチザベイトという言葉と、自然界では獲物をとる、という事の大切さや、つらさがわかったように感じました。

確かに小さなベイトを捕まえるより、その小さなベイトを捕食に来たベイトを捕食することは、自然なことであるということを改めて気づかされた大切な日でありました。

襲うサイズにルアーを合わせる、、

皆さんもマッチザベイトのサイズが、決して120%ではなく、ワカサギなどのベイトを襲う側のルアーサイズにした方が良いかもしれません。

また付け加えると、私はこのサイズやスタイルでも、まぁまぁの答えを出しております。

この体験から、110mmからルアーサイズを150mm前後の大きな物に変更して使用しておりますが、もちろん、全てのサイズを変えた訳ではありません。

90mmや130mまでのサイズは「ワカサギ」が小さい時期に使用し、フィールドにいるワカサギより「極力大きな」ワカサギカラーのルアーを使用して対応していますし、今ではビッグベイトなどのスタイルも確立してきておりますので、ビッグチャンスがあるかもしれませんね。

まだこの続きも体験談も有りますが、また書きます。

今回の内容も皆さんが少しでも参考にしていただければ幸いです。

ルアーの根がかり対策とはずし方

根がかりでも楽しいルアーフィッシング

ルアーはぶん投げて使って楽しむもので、

ハンドメイドルアーでも気軽にキャストできるワザかもしれません。

フローティングタイプだとしても避けては通れないのが(根がかり)です。

本来、フローティングタイプでの根がかりは、

キャストミスからのトラブルだと思いますが、、

寛大な心でお願いいたします。

良くある話しが「根がかる所に投げるな」と言う方が居ますが、コレは釣り師の話しでは無く、釣りを知らない方のお話しで、魚類自体が何かの障害物(木の枝や根、石や岩)などに身を寄せることはご承知だと思います。

なにも無い所に(ジッと身を寄せる)などの行動はせず必ず障害物に身を隠すのが普通のことなのです。

そうなるとルアーでは、届かないや狙えないと考えてしまいますが、ここがルアーフィッシングの楽しいところでもあり、つらいところでも有りますよね。

根がかりは外し方の練習を

先ずは、根がかりの対策案として、私が知人達に教えている方法なので、是非この方法を試し繰り返し練習してみてください。

岸や船から意図的に浅めのエリアに投げ、積極的にボトムコンタクトをし、あえて根がかり状態にさせるということで次にこの根がかりを外すことを何度も繰り返すという方法です。

この練習で根がかりの「状態を確認」できるようでしたら近くまで行き、しっかりと目でもルアーの根がかり状態を確認することです。

目での確認が完了したら次に、ルアーと糸の状態をみてから少し(2〜3M)離れたところでロッドを使い糸を張り気味に構え、再度ルアーの状態を確認し、最後に根がかりしているルアーの反対側にロッドを回し、もう一度糸を張ってみるとこの時点でルアーの向きが反転すしているか、横向きになりますのでこの状態でロッドを使い「手で糸を軽く」《軽く弾いたり》《緩めたり》することで、今まで根がかっていたルアーが外れると思います。。。

次がラストの練習で

先ほどの状態がほぼ根がかりなので、次は少し離れた場所から(6〜7M)離れた場所からもう一度根がかりの「状態を想像」しながら、先ほどと同じくロッドを使って外してみます。

外すことに成功したら最終的に(10〜15M)くらいまで離れての練習をしてください。

この距離がいちばん実践的な距離感での外し方となります。

もう少しだけ解説すると。

実戦的な練習をする事で小さな変化にも気付き、

僅かな異変が糸から振動として伝わり、糸が引っ張られたり伸びた感触などの違いも見極めることができるようになります。

根がかりか? してないか?の判断が徐々に速くなり「なんとなく」の感覚でも分かるようになります。

キャストして直ぐに引っかかるかの見極めも出来るようになり、根がかりそうと感じたときに軽く外す行動も原理も知る事に繋がりますので【当然根がかりの回数はさがります。】

これが一番良い練習方法だと思います。。。

結果OKだけど

多くの方が、勘違いしている外し方は、糸を(手で強く引っ張る)やロッドで(強くアオル)などの行為はしないと言うことです。

このやり方のいちばんダメな行為で壊す恐れやルアーをその場に残す恐れが多くなってしまうからです。

もちろん 私も他のジクやワイヤーベイト系などでは、手でチカラ強く引っ張るなどのやり方もしますけど。。

根がかりは自然のチカラをかりて

どのようなやり方がベストなのか…

気軽にキャストできる裏ワザかもしれません。

いちばん良い、最高な外し方は(何もしない)これが簡単な方法なのです。

根がかりをしたと思ったら「引っ張る」などのことはせずに(その場で糸を切る)ことです。

- リールから(糸を3mほど)出し、ルアーに繋がっている糸を(足元の何か)に縛り、縛っておく物は石や枝など(動かないモノ)に限りますが、どうしても近くに縛るモノが無い時は(自分の足や靴紐)などに縛ってしまうことです。

- そのまま(他のルアーで釣り)を続行する事が可能です。

- 30分ほど経過したら(軽く引っ張って)みて取れない場合は、もう少し時間を掛け(1〜2時間後)もう一度引っ張ってみてください。

- 多くの場合大体これで取れるハズです。

根がかったルアーはなぜ取れるか

基本は、フローティングタイプのルアーに限りますが(風や波の影響)で勝手に揺れて外れますし、ルアーが根がかりをしたとしても(無闇)に引っ張ってはずそうとせず、自然の力(ルアーの浮力)で外すことができます。

この外し方では、時間が掛かってしまうということもありますが、逆を言えば時間! 釣りに!楽しむ時間を多く取りましょう。

例え根がかりしたとしても、帰る頃には、貴方の手元にボックスにルアーが戻っているはずです。。。

この外し方は、TAD製ルアーのフローティングモデルでの外し方で、他社のフローティングモデルでは出来ない場合も有りますが、私の経験から大体の物は外れ回収できます。

根がかりも嫌なことですが、フィールドにルアーという(ゴミ)を残すほうが次の釣りが嫌になります。

皆さんのルアーもゴミにならないように色々と工夫してみてください。

また良い外し方などが有りましたら是非 教えて下さい。

少しでも根がかりで水中にルアーという(ゴミ)がフィールドから無くなれば良いと思いますし、その事が自然環境を大切にするということに繋がれば嬉しく思います。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you

細身のルアーをキャストするとき

ぶん投げて使って楽しむことが1番です。

ルアーを操る事がルアーフィッシングのいちばんの楽しみであり、ルアーをラインにセットした時に、

TADのハンドメイドルアーの飛距離に驚かされることでしょう。

TADルアーはウエイトバランスを考え、初心者の方でも簡単に飛距離が出るハンドメイドルアーを日々考え製作しています。

修理などにも力を入れておりますのでお気軽にご使用できます。

ロングディスタンスからロングキャスト

とくに細身のウッド製ハンドメイドのストレートミノーをキャストした瞬間、ルアーの形状や構造的に通常の物より飛距離が出なかったり、リリース途中やポイント手前でくるくると回転したことや期待外れな経験をした方も多い出来事のひとつだと思いますが、

TADは独自に計算されたウエイトバランス「固定式ウエイト」により、ハンドメイドルアーが初めての方でもキャストコントロールをより簡単にできるようにと、 また正確な方向へと飛んでいくように設定しました。

とくにハイプレッシャーの高いフィールドでは、

どうしてもターゲットまでの距離「ロングディスタンス」を取らなくてはなりません。

その際、ルアー本体はもちろんですが、ライン抵抗や空気抵抗なども考えると、できるだけボディ後方側に重心を置くことで、初心者でもロングキャスティングが可能になり効率的に攻めることも可能になりました。

このウエイトバランスにより、初めての方でも

楽しくキャストでき、キャスト回数が増えることで自然と次の釣果にも繋がっていきます。

そこで次に気になることは、ルアーのシステム設定だと思います。

二種類のウエイトもフローティング設定

TADの基本的な設定は、二種類あり

スーパーフローティングとスローフローティング設定です。

フローティング設定の方が使用頻度が多いということ、また根がかりやミスキャストがあったとしても、

水面に浮いていることから特に最初の一本目にはお勧めです。

ベイトを演出することも簡単に

フローティングはあらゆる釣りで使用が可能なルアーであり、初めてのフィールドやオープンウォーターで水面付近を漂う小魚の群れや、岸沿まで追われて逃げ惑うベイトの様子などを小刻みなトゥイッチグなどで演出や再現が簡単にできます。

またこれと同時にトゥイッチングを入れたルアーは、正面からの光がフラットヘッド効果で輝いてアピールし、後方や斜めからの光はアルミ箔やパール塗装の効果により拡散し、ボディ上部やサイド部は、タイトウォブリングの動きと光りの効果でアピールします。

また頭部下からベリー部は光を抑え気味の塗装でシルエットや色の「濃淡」でくっきりとみせ、ボディ上下やボディ全体でしっかりとアピールします。

なお この効果はTADならではの優しいナチュラルな輝きや動きとなります。。。

このようにハンドメイドルアーが初めての方や初心者の方でも気軽にキャストでき、ルアーフィッシングの楽しさを味わって欲しいとTADは考えております。

またハンドメイドルアーに関して分からない事やご質問等がありましたら、お気軽にご連絡くださればお答えいたします。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you