材料、ブランクス

ケヤキ材でハンドメイドルアーを作る

ケヤキの材料でルアーを作る

ケヤキ材の美しい木目を活かし、アルミホイル系を貼り仕上がりを良く見せる工夫などをして、見た目も良く、魚だけではなく、アングラーから見ても魅力的なルアーが作れます。 また重さを活かし、遠投性を重視、遠くに投げる際の【飛距離】が欲しい場合にも有利なルアーとなります。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。

ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。

お勧めのルアーは

ミノーやトップウォーター、クランクベイト、バイブレーションなどにお勧めで、なぜ ケヤキ材でルアーを作ることを勧めるか。 私が作ったルアーの種類、タイプやその時に感じたメリットやデメリットもご紹介します。

☆ ケヤキ材の特長を活かすルアー

主なルアーのタイプは、特にシンキングタイプで、フローティングも作れます。

☆ ケヤキ材で作るタイプやアクション

1. ミノー&ジャークベイト編

ケヤキの重さを活かしてシンキングミノーでの安定感が増します。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。

ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。

☆ スローリトリーブ時は滑らかな泳ぎで、リフト&フォールでは、フラッシング効果も期待できます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。

☆ ケヤキ材の重量特性はミノーやジャークベイト系が良く、特にお勧めするのが、シンキング系のミノーやジャークベイト系です。特に流れの強い環境下でも適応力が高く、さまざまなアクションやリトリーブ方法に応じてその性能を十分に引き出すことが可能な、非常に優れたルアーとなります。

2. トップ、ペンシルベイト編

ケヤキ材で比較的細長いペンシルベイトにすると、ケヤキ材自体の重量感を活かし、ロングキャストが可能になる。

ケヤキ材を使用し、比較的細長い形状のペンシルベイトを作成することで、その特徴的な重量感を最大限に活用できます。この素材は重量感があるおかげで(ウェイトが小さくてもバランスが向上)キャスティングの際に遠くまで飛ばすことが可能になり、広範囲を効率的に攻めることができます。特にロングキャストが必要な場面や、広いフィールドでの釣りにおいては、大きなアドバンテージとなります。

☆ サーフェス系(表層)のトップウォータールアー

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。

ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。

トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。

☆ ケヤキ材の特性として少し細長いデザイン

ペンシルベイトは、ロングキャスト能力に優れ、さらにスロートップウォーターでの操作性やアクションの魅力を引き出す、非常に実用的で効果的なルアーといえます。特にビックレイクなどの広い水域では水面での誘いがとても重要で必要なシチュエーションも多く、このケヤキ材ルアーがその真価を発揮します。

3. クランクベイト編

クランクベイトでは、ケヤキの硬さが耐久性を高めつつ、水中でのアクションもタイトからワイドまでと好みのアクションが出せるルアーができます。

ケヤキ材でクランクベイトを作ることで、その素材の硬さを最大限に活かすことができます。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。

☆ アクションはタイトからワイドまで

ルアーが小刻みに揺れるような動きのことで、これが魚にとって非常に魅力的な視覚的・動的なアピールとなります。また ワイドなアクションはルアーがゆっくりと左右に傾き、その際にキラキラとボディを光らせながら、視覚的にルアーの存在をアピールできます。特に深場を攻める際のビックリップのディープダイビングクランクを作れば、重さを活かしてディープレンジ攻略が想像以上に攻めやすくなります。

ケヤキ材の特性を活かすとディープレンジをターゲットとする深めのダイビングクランクを作ることができます。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。

ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。

また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。

4. バイブレーション編

特にバイブレーションルアーの場合、ケヤキの硬さと密度を利用して適度な重量感を持たせ、水中での振動やサウンドを強調できます。これは特にシンキングタイプとして広いエリアを効率よく探索することにも向いています。

☆ シンキング系バイブレーション

ケヤキ材、素材の重さを活かすためにも最適で人気があるルアーといえば、このタイプで、素材自体が重いから自然と沈む特性があるため、深いレンジや速い流れの中でしっかりと動き、狙いたい水深やレンジキープ性にも優れている効果的なルアーです。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。

その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。

とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。

このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。

シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。

☆ フローティング系バイブレーション

ケヤキ材を使ってフローティングバイブレーションルアーを作るには、浮力を補うために少し工夫が必要です。

フローティングタイプのバイブレーションルアーを製作する際には、他の軽量な木材と比べて重いため、そのままでは「浮力が不足」してしまう可能性があります。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。

なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。

この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。

具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。

水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。

ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。

浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。

ケヤキ材のルアーは良いルアーですが、プラスやマイナスもある。

☆ デメリット

1. 加工が難しい

ケヤキの硬さゆえに、削ったり切ったりする際に、普通の道具だと負担が大きいです。ある程度の適切な工具(鋭い刃物や電動工具)が必要になります。

2. 重すぎる場合がある

ルアーとしての重量が増す。特に浮力(フローティングルアーなど)には不向きな場合があります。コレはある程度作っていると(感覚や経験)でわかります。

3. 扱いにくさ

加工時に(割れ)やすい特性があり、適切な技術や材料の見立て(木目、木理)などが求められます。

4. コストが高い場合も

ルアー用のケヤキ材は質の良いもの(木目、木理)細かな物ほど値段が高いため、コストを抑えたい場合には選択が難しい場合があります。

☆ メリット

1. 耐久性が高い

非常に硬く、衝撃に強い木材です。そのため、使用頻度が高くても変形しにくく、長持ちするルアーが作れます。

2. 美しい木目

ケヤキ特有の独特な木目は、仕上げると高級感があり、見た目にも優れたルアーが作れるのが魅力です。逸品、一期一会のルアーになります。

3. 安定感のある動き

材料自体の重量があるため、水中での安定性が良く、泳ぎ方やアクションに説得力のあるルアーが作れます。

4. 加工後の質感

硬いながらも(磨くととても滑らかな仕上がり)となり、仕上げ加工後や紙ヤスリだけで(無塗装)とても美しくなる点が評価されます。

このような一見クセのあるケヤキ材ですが、購入から加工、仕上げまでとても手間のかかる材料ですが、手をかけたぶん、非常に綺麗で良いルアーに仕上がります。また 他の方の意見や先入観にとらわれず、ご自身で考えて楽しいオリジナルのハンドメイドルアー作りを楽しんでください。

ハンドメイドルアーにイチョウ材を

私が何故【イチョウ材】を使用してルアーを作るのかについて簡単な説明をいたします。

イチョウの木の特徴

イチョウを植えた後、最初の2年間は特にゆっくりと成長し、大きく開けた適切な場所を選び、手入れをきちんとしていれば、成長を早められる木だと言われています。

その成長のスピードは結果年齢に達するまでに早くても5〜6年、最盛期に達するまでには20年ほどかかり、植えてから約14年ほどで実がつき始める樹高で、成熟すると高さは約15 mから24 mになり、短い期間でも約10mを超えるほどの早いスピードで成長します 。

そのため、木目はヒノキなどの細かい木目とは異なり、大きく大胆な木目が特長で、イチョウの寿命は数百年とも数千年ともいわれています。

イチョウ材の何が良いか

ハンドメイドルアー作りでの【銀杏材】は加工がしやすく、美しい木目のルアーに仕上がる材料としてとても良い材料です。

特に細かい顔や鰓などの「デザイン重視」のルアー「ライトゲーム用」のルアーには凄く適しています。ただし、大物釣り【ビックソルトウォーターゲーム】のような丈夫なルアーを作りたい場合には、慎重に検討する必要があります。

それでも貴殿のような経験豊富で手先の器用な方、また素材選びに【こだわり】のある方でしたら、きっと銀杏材の素材を上手く生かし、素晴らしいデザインのルアーが作れると思います。

すでに具体的なデザインやアイディアがあれば、ぜひ挑戦してみてください。

ハンドメイドルアー作りには無限大の可能性があります。

このようにハンドメイドルアー作りに素晴らしい銀杏材料なのですが、材料の特性や使用にあたって、幾つかのメリットやデメリットもあります。

銀杏材でルアー作り

確実にプラスのメリットの方が多い素材だと考えられますが、ただし、何事にも万能ではなく、その特性を理解した上で上手に使うことが重要です。

※ プラスのメリット

1 加工のしやすさ

なんといっても、初心者から熟練者まで、扱いやすい木材であり、自由なデザインやアクションが可能です。

2 浮力が高い

軽量で浮力が強い特性から、トップウォータールアーや特に浅場で使用頻度の高いルアーには最適です。また ミノーなどでの水中でのジャークやトゥイッチアクションなどにも反応が良く、水中から水面へ浮上する時のゆらゆらと浮上するナチュラルなアクションも引き出しやすく、このアクションが、バスやトラウトなどの魚種にとも良い効果を発揮します。

3 ナチュラルな美観、造形美

木目が大きく美しい仕上がりの良さがあるため、見た目にこだわったハンドメイドルアーを製作する際に細かな細工、形状なども可能です。ハンドメイドルアーの良さでもある、リアルで細かな造形は、釣り仲間にも自慢できるクオリティなども実現できます。

銀杏材のメリットとデメリット

先ほども記載したように、名木材ですので、どうしても高価になってしまいます。 大切な材料をなるべく、無駄なく、上手に使用していただくために、私の経験から幾つかのメリットやデメリットも書き添えたいと思います。また参考にしていただければ、決して難しい材料では無いと言うことをご理解していただけると思います。

なお 付け加えるとすれば、今回の材料以外でも似たような素晴らしい材料は他にも沢山あります。 少しでも参考になれば嬉しいです。

※ メリット

1. 軽量で扱いやすい

銀杏材は軽量で加工しやすい木材で、削りやすく形を整えるのが簡単なので、初心者にも扱いやすい材料と言えます。

2. 吸水性が低い

銀杏材は「水を吸いにくい」性質があり、これはハンドメイドルアーで1番大切な事です。水中で使用する物ですから、傷や凹み等、またフィッシュコンタクト等の衝撃に対しても耐久性が大切です。

3. 柔らかくて衝撃に強い

銀杏材は適度な柔軟性を持ち、衝撃を吸収しやすいので、アクション時やフィッシュヒット時に割れやカケにくいなどの特徴があります。

4. 美しい見た目

銀杏材は木目が淡く均一で、塗装や仕上げを施すととても綺麗な仕上がりになります。また装飾性を重視したいルアー作りにも向いています。

※ デメリット

1. 強度がやや低い

銀杏材は軽量で柔らかい反面、密度が低いため、非常に強い衝撃や負荷には弱い場合があります。大型魚向けのルアーには適さないことも多くあります。

2. 耐久性

激しい環境「コンタクト」にさらされる場合には、ヒノキや他のハードウッド系に比べるとやや摩耗しやすい面があります。

3.浮力の調整

銀杏材は軽いため、浮力が高くなる傾向があります。沈むタイプのルアーを作る場合には、ウェイトを多く追加する必要が出てしまいます。

銀杏材のルアー適性

なんといってもイチョウ材の軽さと加工のしやすさと水中での安定性に基づいては太鼓判を押しております。

各種魚種

1. バス釣りルアー

☆ トップウォータールアー

銀杏材の軽さと高い浮力が、ポッパーやペンシルベイトなどのトップウォータールアーに適しています。水面でのアクションがスムーズで、魚にアピールしやすい特性があります。

☆ クランクベイト

銀杏材の加工しやすさを活かして、流線型のクランクベイトを製作するのに向いています。軽量なのでシャローエリア(浅場)での操作がしやすくなります。

2. 渓流トラウト用ルアー

☆ ミノー系、トゥイッチアクションをメインに小型で軽量なルアーを作る場合、銀杏材はとても適しています。特に渓流で多く使用する小型のミノーでの釣り場では、ナチュラルなアクションとトゥイッチアクションが実現できます。水中での耐水性や安定性はトラウトルアーに適しています。

3.ソルトライトゲーム

メバリングやアジングで銀杏材特有のポテンシャルを発揮できます。オモリ、ウェイト加工の自由度を活かし、小型のルアー(スローシンキングミノー)を製作できます。これらは夜釣りなどの発光系カラーで、特にライトタックルの使用に適していると考えております。

以上のようなことで、銀杏材はメリットを生かせるポイントが多くあり、軽量で高い浮力のルアー材料として最適で、特にトップウォータールアーやフローティングタイプで、比較的軽量のトラウトやライトゲームルアーに向いています。

また繊細なアクションも演出しやすく、【リアクションバイト】を誘発するような少し派手なアクションを求めるルアー制作が得意だと感じました。 ただし 強度がやや低めなので【力の強い魚種】ヘビーなタックルでのルアーにはあまり適していないと感じました。

ご自身のフィッシングスタイルや狙う魚種に応じて考える必要は多く有ります。

また銀杏材の特性を活かしたデザイン、形状も考える方が無難で、なるべくベストに近いルアー作りを研究開発してください。

問題点や制作課題

銀杏材は軽さを優先した分、強度や耐久性がヒノキやカリンなどのハードウッドには劣ります。そのため、大型のソルトウォータールアーや激しい環境下で使用する場合には注意が必要です。

適切なウェイト調整や溶剤等によるコーディング、下地から【アンダー&トップハードコーディング】の技術が求められます。

このルアーに採用

先にものべましたが、銀杏材は特にバス釣りでの、トップウォーターやミノー&ジャークベイト系での使用やソルトのライトトップウォーターゲームや渓流でのトラウトゲームに適しております。

その一方で、このようなスタイルの中でも、強度が求められるヘビーカバーのコンタクトが多い場所や渓流等で、ゴツゴツとした石や岩などが多いエリアなどでは渓流釣り、バス釣に限らず他の材を検討すべきだと感じております。

以上の事から素材選びの特性を良く理解し、最大限に利用して制作することができる貴殿でしたら、銀杏材を使ったルアーは、次回制作のルアー開発、制作が進む材料になる事でしょう。

同じ様な説明か繰り返しになっておりますが、高価な名木材料ですから、何度も書き添えたこともご理解くださいね。

バルサ材はルアー作りに不向き

実はバルサ材はルアー作りに不向き

ルアー制作の木材として最も一般的なのがホームセンターなどで購入できる「バルサ材」から始める方が多いと思いますが、私の経験からいえば、ホームセンター等で簡単に入手できる【軽く、柔らかいバルサ材】はルアー作りで、【初心者向け】というのは大きな間違いです。

軽く柔らかいバルサ材はなぜ不向き

ホームセンター等で売られているバルサ材は「軽く柔らかいバルサ材」で、材料の比重が軽いという事は、イコール【浮力がとても強い】ということになります。また浮力のある材料を使用すると、水面に浮いた時や水中で左右上下に動いたとき、どちらかに傾く力が強く、「ウェイト設定」が難しく、設定がとても「シビア」になるということです。

そのためハンドメイドルアー作りの経験数があまり無い初心者には向いていないと言う事で、初心者がホームセンターなどのバルサ材でルアー作りを始めた時のメリットは、ボディの加工が簡単にできるという程度のメリットしか無いというわけです。

どんなバルサ材でもコーティングが不可欠

一般的にバルサ材で作ったルアーはレスポンスが良く、アクションはクイックになると言われますが、バルサ材を使うということは「ソフト系でもハード系でも」水の侵入や衝撃等の為にデッピングコートが必要になり、その工程で下地、カラーリングやトップコーティング等の溶剤、薬品でルアーがどうしても重くなります。この事を理解した上でも、初心者にはもう少し大切な事があります。それは材料が柔らかいから「コーティング」を厚く何度も重ねてしまいぶ厚くなる事や、その反対に、「コーティングが薄く」なっていたりと、本来、水の侵入から「ボディを保護するため」や「バルサ材の強度を上げる等」の作業なのですが、その繰り返しの作業自体が上手くできずに終わっているという事も良くあります。材料が木材ということからも、ボディを保護するために繰り返さなければならない作業で間違いないのですが、このぶ厚いコーティングは、ルアー全体のウェイトが重くなってしまうという事で、それは「デメリット」になり、バルサのメリットでもある「クイックなアクションやレスポンス」を下げるという結果となります。

時間をかけて制作したルアーを保護するための、防水加工やデッピンクコート、下地、トップコーティング等でルアーが重くなり、最初に考えていたアクションが出せず、本末転倒の結果となってしまいます。

多くの方がバルサ材を身近で、最も簡単に使える材料として紹介していますが、軽く、柔らかいバルサ材はその制作工程について、どう考えてもルアー作りの「初心者向けの材料だとは言えない」と言うことです。初心者の方は、下地のコーティングやウェイト設定がシビアで難しい材料なので【柔らかい材料や軽い材料】でのルアー作りは、むしろ経験が豊富な【上級者向け】のルアー材料だといえます。

一番硬くて重いバルサ材

バルサ材で作ったルアーは「レスポンスが良くクイックなアクションになる」と思われがちですが、むしろ ほかの材料、比重がある木材の方が、良いアクションを出しやすいということが多くあります。

なので【敢えてバルサ材にこだわる必要は全くない】と言うことです。それでもハードバルサ材の購入先が見つからない場合には、ホームセンターで数十枚の中から「一番硬く重いバルサ材」を選んでください。

それが一番良い結果となります。

ハンドメイドルアーをプレゼントする時

ルアーをプレゼントする時は

この時期になると、良くお問い合わせで聞かれることが【ハンドメイドルアーをプレゼント】する時の注意点など何かありますか?

この問いにも、幾つかの注意点や認識しておいた方が良いことなどがあります。

なにはともあれ、いちばん大切なことが、購入者と使用者との関係性になります。

例えば 釣り仲間か其れとも釣り好きの友人かで変わり、なかでもいちばん多いのが【パートナーにプレゼントしたい。】という方が1番多いように思います。

☆ プレゼントする方

プレゼントを受け取る方の釣りのスタイルや経験年数【何釣りをメインに狙っているか】その方のフィッシングスタイルで「バス釣りがメインでソフトベイト好きな方かハードベイトのクランクベイト好きな方など」また 他の釣りの経験などお聞きして【ショアからシーバス釣りなどが好きな方】などのある程度の情報は必要となります。

このようなお話しから、お勧めのルアーを最低でも3本ほどはご紹介いたしますので、ご予算などもご相談ください。

☆プレゼントされた方

製作者の使い方や方法などと合わせて調べてから使用すること。

修理やメンテナンスなどわからないことは、製作者に直接問い合わせることやWEB、SNSなどを参考にすることが、良い方法ですから、必ず使用者が、ご自身で調べることをお勧めします。

ここだけは! おさえた方良い

プレゼントした方も嬉しく、また プレゼントされた方はそのルアーでとても楽しい釣りができることに繋がります。

ルアーをプレゼントされたお話しで、今まで以上に良い関係性も築け、また 釣り人として、新たな釣り仲間との交流にも繋げられると思います。

購入、釣り方に合ったルアー

各トップウォーター、クランクベイト、ジャークベイ、ミノー、ペンシルベイト、ポッパータイプ などは,お客様の好きな市販品のルアーを参考に、ルアーのスタイルやサイズ、ウェイト、パーツなどを調整し最後にオーダーカラーに着色します。

素材選びや塗装

木材やバルサなどの材料は、加工しやすい反面、水に弱いということです。

TADルアーとして釣りに使えない物は、製作しておりませんので、材料の下地コーティングでの水対策を考える必要があり、そのため、オーダーしていただいても、全てが着色できるとは言えません。

またルアーですから、最終的に保護剤としてトップコーティングで保護することを考えなくてはなりません。

パーツやアイテム

ハンドメイドルアーの魅力は、自分がデザインした形や好みのアクションが作れるところなのですが、実はルアーパーツをひとつひとつ自作できる【目玉、アイ】や付属品のアイテムにも工夫を凝らすことができるところです。

ステンレス線などの金属パーツも、曲げ加工や絞り加工をした物がとても大切なことなのです。

付属品の中には、基本的にステンレスや鉛、タングステンなとのウェイト玉を使用しますが、時にフルオーダー品として【ガラスビーズ】を使用し、ルアーウエイトと考え、意図的に音響効果を出すように製作することも有ります。

もちろん実践的なルアーとして使用していただける品物に仕上げるため、ルアーバランスやアピール力に影響及ばさないよう適切に配置することが必要で、このフルオーダー品には多大な時間がかかる事が有ります。

フルオーダー品を手短に説明すると、以上のような事に注意しフルオーダールアー品として製作しております。

そのためプレゼントを選んだ方も相手方に喜んで使用していただけると嬉しく感じられると思います。

また製作者としても、試行錯誤して製作している物が【擬似餌】実戦で使用できるルアーに仕上げているため、たとえ小さな1匹でも、とても感動し嬉しく思います。

ハンドメイドルアーと聞くとどうしても高額な物として扱われることがありますが、私の様な製作者としては【実戦での使用でキズだらけのルアーを見ると嬉しくなります。】

タックルケースのお荷物や飾りにはなりたく無いと考えております。

もしご購入の機会、ご縁がありましたら、お気軽にキャストし泳がせてやってくださいね。

それがルアー本来の仕事であり、姿ですからね。

それがルアー本来の仕事であり、姿ですからね。

ラスト!余談で!

「時々、オーダーをいただきますが…

ルアーに彼女の名前を書いて欲しい。

彼の名前を書いて欲しい。

彼氏がピンク好きなので、オールピンク色にして欲しい。

このようなスタイルに出来ない事ではありませんが、余りお勧めできません。

個人的に色々見てきた経験から、後々の事を考えオーダーした方が良いと思いますので、今一度ご検討くださいね。

またその他のブログからは!

ウッドルアーを考えて |

.... https://www.bait.jp/blog/2022/03/post-223.php.

ハンドメイド製作は失敗の次に

日々ハンドメイドルアー製作をしていると、いろいろな失敗経験も多く、中にはテーブル上で考えた設計通りのモノが…

実際に製作してみると『大きな間違い』に気付くことも多々あります。

設計や製作の段階では、上手くいっているように感じることも、実際、形にしてみると「ボツになる」ことも多々あります。

その際、再度【形にしたモノ】をしばらく時間を置くことで、『また新たな発想が芽生える』ときも多くあります。

そのため、一度は諦めた作品でも、新しい見方ができるときなども、しばしあります。

この様なときの表現として「トライ アンド エラー」とか「リバイス、リトライ」をする などと 少し格好いい表現の言葉を使います。

リバイスとリトライ

♠︎リバイスは

特にルアー材料の隅々まで確認し【ウェイトの量、ワイヤーハンガーサイズ、リップの厚さや形状など】全てを見直すことで間違いや不備を直すことがリバイスだと思います。

♠︎リトライは

若干の変更を行い、同じ形の作品にもう一度挑戦し、試みたりすることを意味します。

ルアー製作において、自身が考えていたアクションに対し、失敗した場合でも、再び製作、挑戦することがリトライすると言う事だと思います。

ハンドメイドルアーの製作、設計において、わかりやすい言い方をすれば【トライ アンドエラー】の繰り返しであり、少し プロフェッショナルな言い方だと、リバイスしリトライすることです。

同じルアーを修正、改善することで、間違いや不明瞭な部分を敢えて引き出し、再設計、再製作するということです。

ハンドメイド製品にとっては、リバイスやリトライは必要不可欠なことであり、自身の作品の品質や魅力を高めることにも繋がります。

このことが、お客様に満足していただける商品としての可能性が高まりますし、もちろん自身の技術やセンスを磨くことにも多大な影響が生まれます。

リバイスやリトライ【トライアンドエラー】

失敗をしたことではなく、次の設計や製作をするうえで、誰しもが通るひとつの道であり、それを幾つ乗り越えたかで、自身のハンドメイド製作にあたり自己の成長などがわかることにも繋がります。

モノづくりに関わる者でしたら次のステージへのステップアップとし、以下のようなことに心がけ日々の製作に励んでください。

寒くなっり!お部屋でハンドメイドルアー作り

ハンドメイドルアーの一番の良さは、自分の好みのサイズや形をアイデア次第で反映させることができるという点です。

この見方や考え方は市販のルアーにはないオリジナリティや個性を持ったルアーを作ることで、より一層釣りの楽しみが増えます。

また当然のことですが、自分で作ったルアーで魚が釣れた時の喜びは格別で、他のルアーでは味わえない感動が湧き出できます。

一口にハンドメイドルアーと言っても、木材やバルサなどの材料を削って形を作る方法や、樹脂やシリコンなどを型に流して成形する方法など、様々な作り方があります。

どの方法も、自分の手でルアーを作るという点では同じなのですが、それぞれに特徴やメリットがあります。

例えば、木材やバルサを削って作る方法は、自由に形や大きさを変えることができるというメリットがあります。

一方、樹脂やシリコンを型に流して成形する方法は、一度型を作ってしまえば、同じ形のルアーを簡単に量産することができるというメリットがあります。

ハンドメイドルアーの作り方については、インターネットや本などで詳しく紹介されています。

ハンドメイドルアーに興味がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

自分だけのオリジナルルアーで、釣りの世界がまた一つ広がるかもしれません。

バルサルアーを考え

バルサ材の質を見る

バルサ材料から見たルアーであり、○○○メーカーの***ベイトというお話では有りません。

ルアー材料のバルサ材は身近な材料としてもホームセンター、各釣り具店、模型店なで購入できるとても身近な材料だと思いますが、バルサ材料とひと口に言っても実は、バルサ材の中にも【堅さや比重】が多く、製作者が選ぶ【質】などでも変わります。

バルサ材、材料の特長やメリットやデメリットなどもなるべく簡単に説明します。

この内容は個人的な見解とさせて頂きます。

模型飛行機から大型の船まで

例えば、模型飛行機「グライダー」などは強度と軽さを求めた物として、とても有名ですし、お手軽に製作出来る物からハイエンドモデルまで有りますが、幾らハイエンドモデルとはいえ、材料に使用しているものは、やはりバルサ材で、ハイエンドモデルは【見た目の質感やバランス】の良い【狂い】の少ない良質なバルサ材で、やはりそのぶん一般のバルサ材より高価な材料になります。

一般の方からすれば、バルサ材に其れほどの違いが無いようにも見えますが、木材全てに等級があるように、バルサ材にも「等級」などがあります。

また特に堅いバルサ材は、大型の飛行機、船の模型などと色々に幅広く使用されております。

バルサ材の等級や質

材料の見た目や質感などは

AAA材、AA材、A材、AB材、B材、C材 、などで表しますが、一般的な表し方としては、堅さや比重などで確認ができ、こちらの方が分かりやすいかも知れません。

記号、比重

- SS 0.10〜SM 0.18

- M 0.21〜MH 0.24

- H 0.26〜HH 0.29

バルサ材の記号の方が多く記載されておりますが、

この記号や記載はメーカーにより異なります。

このようにバルサ材でも色々あり、使用目的や製作する物により、より良く使い分けが出来るのがバルサ材です。

ルアー製作用として私がお勧めする物は、

AB材、B材、C材くらいで、比重が、MH.0.24、

H.0.26 、HH.0.29 くらいの物が、ルアー製作に適していると思います。

このH材からHH材の材料【ハードバルサ材】を実際のTADルアー製作に使用し、またハードバルサ材の

【切り落とし】材料としても各サイズで販売しております。

プロビルダーさんからの指名

私も最初の頃は、いろんな堅さのバルサ材でルアーを製作していましたが、フィールドで使用する物としては、「H.026かHH.029以上の堅さ」がある物が

【全体的に】バランスが良く、また何より耐久性に優れていると言うことで、このバルサ材をHH記号の

【ハードバルサ材】を使用しています。

このハードバルサ材にも、もちろん欠点があり

【木目が大きくなり、バラ付きや芯材特有の堅さ】なども有ります。

また幾ら同じサイズの物やウェイトを仕込み、綺麗に仕上がったルアーでも「塗装工程まえ」の乾燥後に「微調整」を繰り返さなくてはならないことなどが有ります。

もちろんハードバルサ材では無くても微調整は必要な作業です。

なにかと手間の掛かるバルサ材でのルアー製作ですが、総合的にみても良い材料であることは間違い無い物でもあり、また私の知る限り、多くのプロルアービルダーさん達もハードバルサ材の流通が余り無い物だということを知っており、ハード系バルサ材を見つけては「ストック材料」としております。

バルサ製ルアー編

ルアー材料の代名詞とも言えるのが、バルサ材製ルアーで特に【リアル系】のルアーに多く使用されている傾向が有ります。

なぜバルサ材はルアー製作に多く使用され、また適している材料として選ばれている大きな理由が二つほどあります。

バルサ材特有の「レスポンス」と「成形、製作が簡単」なことなどが考えられます。

リアル系が多いことは、 クリアウォーターでのトラウトやサーモンに使用する「ミノーやジャークベイト」を作っていた方が、バルサ材の【高浮力】を活かして製作していたことが始まりのように思います。

それまでのミノー系ルアーと言えば「ウッド材」が多く、子供の頃に見た ぼろぼろのルアーが、ウッド製だと記憶しておりますが、正直言って、この頃 おじさん達が使っていたルアーが何処のメーカーだったかも分かりません。

ウッド材では、どうしても全体的にアクションが「重く」なる傾向があり、幾ら「ノンウェイト」のフローティングタイプでも「ワン アクション」遅れて浮き上がってしまいます。

その点バルサ材ではバルサ材自体が「軽く」ウェイトの入れ方や配置にもよりますが、すう通りの浮き上がり方もでき、浮き上がるレスポンスも向上し、数百通りの考え方ができるようになります。

ミノーを製作する際の第一条件として、ハイフローティングやフローティングモデル設計とした時に、バルサ材を選ぶことにより最適な材料になります。

またバルサ材は軽量な材料で【切るや削る】といった作業も簡単で速くなり、製作する本数も必然的に多くすることができますが、その逆に、本数は少なくなるが【1本のルアーに多く時間を掛け】リアルな装飾物に仕上げる方向性の考え方もできます。

これは製作者の考え方や見解で変わると思います。

ハードバルサはHH材を使用

TADはハードバルサ材を20年以上使用しております。

【TADルアーが使用しているハードバルサ材は、バルサ記号「 H & HH 」

比重は、0.25〜0.29位の物ですから、ビッグベイト製作もできます。

よく桐材と比較されますが、

桐材の比重は【0.23〜0.25位】です。

幾らハードバルサ材と言えども、下地処理などたいへんなことも沢山ありますが、それでも他の「ひのきやひばなどの銘木材」よりハードバルサ材は他に類似ない、より優れた材料です。

バルサ材を材料にしたとき

メリット

バルサ製ルアーの最大の特長は「浮力」にあり、

この浮く力を利用したフローティングタイプの代名詞となっている物がペンシルベイトで、名作も数多く有り、各地のレコードフィッシュを釣り上げています。

バルサ材の凄さは、製作の良さ、速さはもちろんですが、例え壊れても修理が複数回は出来るということです。

過去に一番多く修理した物で「8回」は繰り返したルアーも有り、流石に9回目には「置き物」飾り物にした経験が有ります。

このことからハードバルサ材ルアーは「購入」した時は高額に感じても、永く使用することで、1回の「ワンシーズン」のコストも抑えられる物だと思います。

もちろんこれは製作している側の意見かも知れませんが、私もルアー釣りをやっている者だからこその考え方です。

修理してまた使うことの良さも感じていただきたいです。

製作や修理をやっていないと分からない事かも知れませんがね。

デメリット

バルサ材が加工しやすいイコール「キズやへこみ」が出来やすいということや、木材自体が水に弱いということもあり、ルアーに加工した後、水対策を考えなくてはなりません。

このことはウッドやバルサ製ルアー材全体的に当てはまることですが。

バルサルアーの総合点

【プラス80点】は何と言っても

昨今のルアーで見ると「人気」や「認知度」などになりますが、製作情報が多くなりバルサ製ルアーを多く見かけるようになり、初心者の方でも気軽に購入が出来る商品や価格帯となってきていることです。

もちろん以前と比べればですが。

【マイナス20点】はどうしても

バルサ材全体的にバラ付きがあることやメーカー側が「プレミアム商品」にしていること。

またウッドやバルサ製ハンドメイドは「固定ウェイト」になり、このウェイト方式に慣れない方が多く、直ぐに「飛ばない」ルアーだと決めつけてしまうことなどです。

実戦的な練習などはせず、イメージだけで終わらせる方も多いように思います。

全体でみて

これも少し厚かましいことかも知れませんが、昨今のフィールド状況や社会的な問題で、今は余りプラスチック問題や溶剤のことなどに【目】を向けらていませんが、数年前の様にまたフィールドのルアー問題が取り上げられる気がします。

レジ袋の廃止やプラスチック製ルアーのことが取り上げられる日も近いと感じております。

一見するとウッドやバルサ製ルアーには、関係無いようにも見えますが、その裏では、溶剤やウッドショック関連に繋がってしまいます。

このような問題が、大きく取り上げられないように今から、少しでも対処できるよう、1人ひとりが、出来れば使用するルアーをひとつでもウッドやバルサ製に変えてみれば良いと思います。

また大手メーカー側も、もう一度考える必要がある時だと感じているからです。

今回はバルサ材ルアーについて少し考えてみました。

全てとは言えませんが、こんな感じでしょうね。

皆さんは、どう思いましたか?

新規 ルアー購入の目安に、また多くのウッドやバルサルアーを使用して頂ければ幸いです。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

楽しいフィッシングライフを!

Good fishing and good luck!

ウッドルアーを考えて

ルアーを考えてみる編

貴方がルアーの「材料」と聞いて、ハンドメイドルアー製作に最も多く使用されている「ウッドやバルサ材製」の物ですか? また昨今 多くのハンドメイドルアー製作者が利用している「樹脂製」の物ですか。

今回は、このことを少し考えてみましょう。

ルアー製作とひとことにいっても、製作者が選ぶ素材や材料でも変わります。

ウッド材やバルサ材、樹脂材などは、素材その物の価格帯より、材料を扱える人、製作できる人数が1人で製作しているためです。

少人数や1人で製作していますから、でき上がる本数もごく僅かで、少量生産となってしまい、どうしても価格を下げられないと言うのが現実的だと思います。

これらの事を踏まえ、材料の特長やメリットやデメリットなどもなるべく簡単に説明します。

この内容は個人的な見解とさせて頂きます。

ウッド製ルアー編

木材好きの私が、ウッド材料を個々の種類として書き始めると長くなってしまうので【木材全般的】な内容として書きます。

ルアー材料の代名詞とも言えるのが、やはりウッド製のルアーだと言っても過言ではないほどの歴史が有り、特に「杉材」“cedar wood” が身近にあったことが、最大の影響だったと思います。

そのため現在でも「クラッシック系スタイル」や

「オールド系タイプ」のルアー材料にあえて「杉材」を使用するビルダーさんも多く、裏を返せば、ルアーの始まりから現在に至るまで、杉材は選ばれるほど優れた材料だという証になります。

この他に国内では「ひのきや桐」などがあり、海外では「ジェルトンやアガチス」材料なども多く使用されています。

またルアー用材料として使用される木材は「個人でも」入手のしやすい材料を選ぶことは大前提なのですが、材料自体の加工も比較的速く出来ることが大きいからです。

メリット

ウッド製ルアーの最大の特長は「浮力」にあり、この浮く力を利用した代名詞のルアーがバス用の「トップウォーター系」です。

- 他のルアーでもこのウッドの浮く力を使い理想のアクションを出して行きます。

- これは個々の木材で少し変わりますが、ウッド特有の「滑らか」や水に「絡み付く」「滑り」などの表現のアクションが出やすくなります。

- また材料全体が他の材料より「重く」なりますが、内部に入れる「オモリ」を小さく出来ることや【同じルアーウェイト】でも重りを「前後」に分散して入れることなども可能になります。

- やはり何と言っても「木材自体」の「堅さ」が有り、プラスチック製の物では「破壊」されてしまうような衝撃でも、木材特有の粘りや衝撃吸収力と回復、復元力がウッド製の魅力だと思います。

- この回復力や復元力の凄さは、修理、製作などをしていないと分からない事かも知れませんが。

デメリット

木材が加工しやすいイコール「キズやへこみ」が出来やすいということや、木材自体が水に弱いということがあり、ルアーへと加工した後に水対策を考えなくてはなりません。

- ルアー内部に水が「浸水や浸透」してしまうため、ボディ内部から外部までの両方に、防水対策などを考え各種溶剤を使用します。

- この溶剤も一般の方からのイメージがあまり良く無い様に考えられています。

- 材料が重いため「大型のルアー」を作る際には良いのだが、小さなルアーを作ることは、ある程度の経験が無いと難しいことです。

- ウッド材特有の「木目」が「堅い」場所と「柔らかい」場所が出てきてしまいます。

- この赤い場所は堅く白い場所は柔らかいという特長があり、出来上がった商品にも「バラ付き」が多く出てしまいます。

- また木材の内部に「脂」が多く、このヤニ対策を怠ると「臭い」や脂が出て「数年」で、塗装溶剤を剥がし駄目になってしまいます。

ウッドルアーの総合点

本来ならば、ウッド材には100点を付けたいのですが【一般的な材料】ルアー用としては、60点となります。

ウッドルアーと言うと、バス用のトップウォーターやソルト用のビッグベイトでしか 認めて貰えて無いという現実からです。

【プラス60点】 は何と言っても

昨今のルアーサイズで見ると、ビッグベイトが

「人気」や「認知」されており、数年前と比べるとウッド材を使用したルアーが、業界全体で見直され、各大手メーカーでも積極的に使用されるようになってきたことを考慮しての点数です。

もちろん以前と比べればですが。

【マイナス40点】 はどうしても

材料にバラ付きがあることやメーカーも簡単に商品化し「無駄な価値観」や「プレミアム商品」にしていること。

また多くの物が、トップウォーター系であり、スクリューヒートンなどを使用し、見た目だけで言えば、一般の方からはオールドタイプや奇抜なデザインの物が多く出回っているということです。

但しこのマイナス点

木材の質により「高価や安価」などのイメージも大きく影響していると感じますし、昨今のビッグベイトのイメージも重なるものだと感じます。

TADも、木曽や吉野ひのきを使用し、製作していますが、単にプレミアムな商品や高価な商品にしたことは無く、木材の年輪や木目、木理の綺麗さを皆さんに知って欲しいという思いからですが、どうしても「銘木材」を使用しルアーを作っている、イコール高価な商品を売っていると考えられてしまいますが、TADは他とは異なり、材料の仕入れ先からはじまり、ルアー製作の全てを公開しております。

またウッド製ルアー品を作っている全ての方が、ウッド材料に対して、もう少し思いを込めて頂ければ良いと思いますし、そうすることでウッドルアーに対して、皆さんの見方や見解が変わると思います。

また銘木材に対してもイメージを少しでも変えたいと考え、日々SNSなどを使って情報発信しております。

今回はウッドルアーについて少し考えてみましたが、 全てとは言えませんが、こんな感じでしょうね。

皆さんは、どう思いますか?

新規 ルアー購入などの目安になれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

楽しいフィッシングライフを!

Good fishing and good luck!

ルアーは模写ではなくTADの感覚で

ルアーボディスタイルは独自

真似や模写ではなくTADの感覚で製作しています。

印刷機や用紙、塗料の改良や技術の進歩により、今まで素人では実現する事があまり出来なかったカラーリングが、プリンターの技術により素人でもわりと簡単にリアルなカラーリングが再現できるようにもなり、綺麗なカラーリング台紙が可能となっております。

ボディ構造でも(ボディの製作)すらも(3Dプリンター)を使用することでとてもリアルな構造ができます。

ですがこのプリンターに(設計図)を入力することもやはり、時間を掛けて勉強をしなくてはなりませんし、これも本人が技術者とならなければ、なんら意味を持たないことになります。

また昨今流行りの、樹脂での製造製品も多くなりましたが(樹脂でルアー製作)をすることもその樹脂の取り扱いかたを学ばなければ「当然ルアーはできません。」

なにが良く、どのような素材が良いのかやどのようにカラーリングをするかが、これからのハンドメイドルアーのあり方かもしれませんし、そこにはコンピュータ技術者としての技術も兼ね揃えていなくてはなりません。

個々の作り手が、いろんな(ルアー素材にこだわり)思いを持って製作しているのですから、TADは銘木材にいま以上に目を向けていきたいと感じております。

ルアー擬似餌はマネではなく

ちょっと意味の深いお話しかもしれませんがTADはあまり(リアル)なカラーリングは好んでいません。

擬似餌の本来あるべき姿とは、本質とはなにかと考え(擬似餌)ハンドメイドルアーとはどこまで行くべきかを常に模索しています。

ここで一番大切なことは、擬似餌、ルアーである以上《魚を獲らなければ意味がありません》ので、ルアーである事を最大限にアピールし釣果へ繋げる事も狙いながら考えております。

このことは、TADボディ形状からも見え隠れでき

(ボディ形状を魚系)にした場合、カラーリングは

(派手なカラー)や(木目をいかしたもの)に仕上げ、ボディ形状(魚)でないものはなるべくカラーリングを(リアル系)に近くなるようにしております。

独自の「ボディスタイル」で魚に見えるか「カラーリング」で魚に見えるかの2通りを製作し、使用する

アングラーに選択はお任せしております。

この考え方も、私の押し付けに成らぬように自由に選択していただき、その後 ボディ材やスタイルのことカラーリングに対する思いなどをお話しします。

ルアーを好きなスタイルに加工

この時 ルアー的アドバイスは多少しますが、あまり私からの情報が多くなると、色々と戸惑いが多くなってしまいます。

これは釣り師のサガでもある(挑戦)をする方が多くなる傾向があるからです。

私の経験からすれば、少しずつ楽しむスタイルが良いと考えているからで、フィッシングスタイルに合うや合わないなどと言う事ではなく、カラーリングも素材の銘木材も、ご自身が選んだ物を優先的に製作することは第一なのですが、ここで少しだけ私のアドバイスもプラスしていただき、より良い物に仕上げ、全ての工程にこだわり、オーナーの意志や思いなども一緒に込め、一本一本製作していきます。

ルアーに本物の逸品を

このお話しをすると、銘木材を使用し高価な物を勧めている様にも聞こえますが、良い物であり、継続して製作しているのがTADであり、たんに銘木材を使用し、高価な物を求めているのではなく、本物の逸品を「一点もの」を製作しております。

そのためには、先ずは手に取って頂き、擬似餌

「ルアー」であることの本質やTADの考え方なども同時に理解し納得して使用していただける物だと思いますし、そうあり続けたいと考えております。

もちろんルアーである以上、魚を獲らなければ意味がありませんので擬似餌である事を最大限にアピールしていき、少しでも皆さんの良い釣果へ繋げる事も日々模索しておりますし、修理やリペイントなどにも力を入れております。

釣れるカラーを探している

TADルアーは決してリアルな…

擬似餌(ルアー)としての基本的な考え方は何ら変わりませんが、この先もTADはこのスタイルを変えずに製作していきます。

また全ての工程を1人で行っているため決して多くはできませんが、ルアーフィッシングを楽しんで欲しいという願いとスタイルを大切にしております。

リアルでも釣れるがリアルで無くても釣れるカラーリングを日々模索していると言うことです。。。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you

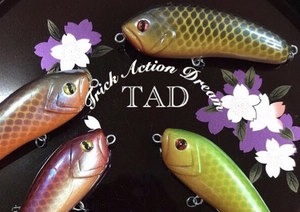

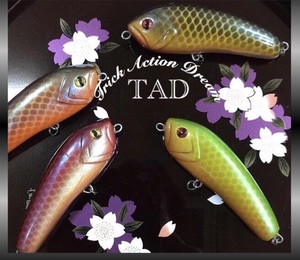

ミノー"O.R.B.S"ダガーとオリジナル

オリジナルミノー系とダガーミノー系

TAD O.R.B.Sルアーとは、【TADオールラウンダーベイトシリーズ】は、同じミノーやジャークベイトで2つのスタイルから選べ、2種類のスタイルは「オリジナルスタイル」と「ダガースタイル」ですが、長さやウェイトサイズで選ぶ事も可能です。

なお、 全てが1本のストレートタイプとなります。

各種スタイルサイズを選べる

オリジナルスタイル、ダガースタイル共に、基本的な物から限定サイズまでと、幅広く製作しており、仕様などのご相談にも応じております。

オリジナルミノー系とダガーミノー系

“O.R.B.S”ルアーサイズ

1 基本的なサイズ

各サイズの長さ 70mm 90mm 100mm 130mm 150mm

2 限定 &フルオーダー品

特別サイズ 170mm 195mm 215mm〜 MAX380mm

3 限定スーパーフローティングモデル

75mm 95mm 105mm 135mm 155mm

4 限定モデル 175mm 200mm

オリジナルとダガースタイル

A オリジナルスタイル

特長は大きな【ヘッド】と【鰓部分】で、ボディは全体的に楕円形で、直角三角形のイメージで、お腹側は平らなテールエンドまでストレート形状です。

ノーズ部分からヘッドトップまでが丸く、そこからテールエンドまでなだらかなストレート形状です。

一見すると丸く大きな頭で、細長い感じのミノーです。

B ダガースタイル

特長は大きな【フラットヘッド】 【フラット サイド ボディ】で【ボディーのトップ側やベリー側】も平らなフラットスタイルです。

この特長的なボディー形状は《 ヘキサゴン 》 と言い、六角形のフォルムで、ルアーの解説書などに出ている《 ヘキサ 》や【ヘキサルアーボディー】と言う言葉で使われており、こちらの表現のほうが正しいと思います。

AとBのスタイルにも基本スタイルが有り、初めてのかたや初心者のかたは【基本スタイル】から【サイズを選んで】いただいたほうが良いと思います。

また限定品のご用意も有りますが、スタイルやサイズにより、操作が難しく感じることもあります。

TAD O.R.B.Sルアーの基本系

フローティングが基本設定となり【スーパーフローティング】や【シンキング】【マックスシンキング】などのご用意もあります。

シリーズの特長は、多くの各銘木材を「ボディーの中身」に【ベース材】と使用し、製作しているということです。

また 『ベース材料』などでも少し動き、仕様が変わります。

O.R.B.S 材料の使い分け

フローティング系に良い材料

《ハードバルサ材、木曽檜、吉野杉、秋田杉、青森ひば》その他数種類

シンキング系に良い材料

【硬質】な材料《イチョウ、けやき、花梨、カエデ》その他数種類

銘木材も、昨今では社会的背景から入手困難が続きますが、少しでも皆さんに、ご紹介、推薦出来るように頑張っていきます。

また個人的にもまだまだ欲しい材木が沢山有り、がんばって製作を続けたいと思います。

〈オリジナルミノー&ジャーク〉と〈ダガーミノー&ジャーク〉

フローティング系での攻めかた

バルサやウッドのフローティングだと、皆さんのイメージが「軽くて飛ばないルアー」だと考えますが、このモデルでは【ハードバルサやウッド材】を使用しており、飛距離は出ます。

一般的なバルサは【非常に軽い】物ですが【ハードバルサ材】は、一般の物より【固く重い】バルサ材です。

TAD全ての物に当てはまる事ですが、使用する「材料自体の重さ」プラス「ウェイト」を入れた「トータルの重さ」を、考えたことで飛距離が伸びます。

この考え方のひとつは「ウェイト」は、ルアーを《着地ポイントまで飛ばす》ために入れるというTAD独自の「ウェイトの考え方」があるからです。

*この内容や説明は、別に書きます。

F. モデル

最初にフローティングを、あえて広角に投げることで、ターゲットのエサとなるベイトを探す上でも良いことです。

また、その日のルアーコンディションを見極めるためのひとつの方法としても良いと思います。

また意図的に浅めのエリアに投げ、積極的にボトムコンタクトさせ『砂やゴミ』なども舞上げ、同時に水流も変化します。

この時フロントフック「センターフック」が固くコーティングされたボディと擦れ合うことで、ターゲットによりルアーの位置や存在をアピールすることができます。

シンキング系での攻めかた

全ての時期、季節で【オールシーズン】使用することができるため、このモデルしか使わない方は『コレひとつを使いこなせば、全ての層がカバーできる』という方が、いるくらいで、当然ですが、ロッドに吊り下げた状態では、全体的に重く感じ、それだけでも飛びそうだと感じますし、そのようにも思います。

沈んで行く姿勢も3タイプあり、

《前傾、水平、後方姿勢》と選べます。

*この内容や説明も、別に書きます。

Sモデル

このモデルは、急激な天候の変化や水面近くにいたターゲットやベイトの姿が見えなくなった時などにも使え、春先の低水温の時期などでは、特に出番が多くなると思います。

またFタイプと比べると泳ぎだし【普通は比べません】が少しスローに感じますが「ジグ」のような「鈍いアクション」ではなく、ボディーが【左右に動き出す】時間であり、この感覚はアングラーにより若干の誤差もしょうじますが、Sモデルの好きな方は【立ち上がりは速いほう】だと言われております。

動いている水中のルアーは見えませんが

『糸』や『ロッド』から伝わる振動で、いろいろと考え、また想像していくことが、ルアーフィッシングの楽しみでもあります。

水の事や地形を考え、ターゲットやベイトのことを思うと、自然と操作が優しくなり良い釣りができます。

今回書いたこと全てが、少しでも参考になれば幸いです。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

日々良い釣りが出来ます事を心よりお祈りしております。

現在も店舗兼工房を一時休業中です

ルアー全品の製作、ご依頼などは

『受け付けておりません』

受け付け予定なども決まっておりませんが、

必ずまた受け付けを再開致しますので、

その際は宜しくお願いいたします。

Good fishing and good luck

T.A.D Thank you