ミノー系

トラウト釣りのルアー

TADのトラウトルアーは二種類

TAD オリジナルミノー

TAD ダガーミノー

尚!ご紹介している画像全てが、プロトタイプ品のためキズなどがあります。

2つのスタイルの違い

TADオリジナル

全体的に丸形のスタイルです。

大きな丸形ヘッドが特長的です。

TADダガーミノー

ラットヘッドと角形ボディが特長

6角形ボディ「ヘキサゴン」系

オリジナルミノーやダガーミノーの製作の様子や個々の使用などに関する事がらは、以前のブログ記事に書いてありますので宜しければそちらをご覧ください。

また これからも時おり書きますので、よろしくお願いします。

TADトラウトルアー

主にビッグレークやリバーで多く使用する事を前提としたサイズを「130mm〜170mm」として製作しております。

このルアーサイズで大切にしている事は、

「いかに楽しくゲーム展開をするか」と言う事を考えての製作です。

それは、無闇に魚をイジメるような釣り方はしない、「ターゲットの魚のサイズにあったルアーサイズを決める」ことなどがあり、この思いは、

『自然と魚を大切にする』と言うことと繋がっております。

この事が、TADルアーのサイズやカラーリングにも大きく関わります。

リアルカラーが良いのか、びっくりするほど派手なカラーが良いのか、迷っていた頃もありましたが、ルアーという擬似餌を作っていると、

「リアルでありながも派手なカラーリング」と考え、

『止まっている魚のカラーリングにせず、動いている時の魚のカラーリング』にしたいと今でも、常に模索しております。

この考えは、リアルなカラーリングのルアーにも、

ある一定の思いが強くあり、とくにトラウトという魚には、ルアーを始めたキッカケの魚だったという事もあり、私のルアー製作やフィッシングスタイルの大切な位置づけとしております。

ルアースタイルの基本

ルアーを始めた頃、いちばん大切にしていた事が、

木製品ルアー「擬似餌」で釣る事で、とくに

「小魚をイミテートした物」「リアルなカラーリングだけ」を使っていたということです。

私は、特にワカサギやベイトシルバー、ヤマメ、イワナなどのカラーリングを好んで使っていました。

他に黒銀などの地味なカラーリングも「メーカー名は忘れました。」が良く使っていました。

私が特に好きなカラーリングは、なんといっても

(ワカサギカラー)で、いちばん多く所有し、使用していたカラーです。

初めて行く池や湖でも、必ずワカサギカラーを使っていました。

でもほんとうは、メーカーオリジナルのワカサギカラーではなく、ブラックシルバー系のルアーに紫色を少したした「自分だけのワカサギカラー」として投げていた思い出があります。

ルアーにこだわる

こんな事を日々繰り返し行っていると、友達からは

〈釣れない色より、釣れる色に変えろよ、釣りにきているんだからさぁ〉と何度も言われた記憶があります。

それでも(意地を張っていた)私ですから、

カラーリングには異常なほどこだわり、派手なカラーのモノは使わないと無駄に決めており(イエロー、オレンジ、ピンク、チャートなど)目立つカラーはリアクションだと「無駄にこだわる釣り方」をしていた頃です。

あの頃を、いま振り変えると

「凄く勉強になったとき」でもあり、

今の自分がいるのだと思います。

尚!ご紹介している画像全てが、プロトタイプ品のためキズなどがあります。

ルアーの難しさや知識や心構えも

このときの1匹のトラウトを釣る為に、

「ルアー釣りに必要な知識や心構え」などと、また自然を大切にする事も同様に考え、

「魚に対してどう向き合うか」などを自然と考えるようになりました。

自分が持っている(ルアーの構造のことや付属品)の事(ノット、リップ、リング、針)も合わせて調べる様になりました。

ただこの頃は、今のように情報量があまり無かった時でしたので、釣り具屋さんやその場に居合わせた釣り人に教わったり、ときには必要以上に聞きかえし、情報がないなかでも、「釣りに対し魚に対し」いろいろ教わりました。

もちろんルアーのカラーリングの良し悪しやボディサイズなど、いろいろと教えて貰いました。

『当然ですが、今の自分がハンドメイドルアー製作』が出来る事のひとつが、この頃だったと思います。

欲しかったトラウトルアー

この頃のトラウトルアーといえば「金属製のスプーンやスピナー」などが全盛期だった事もあり、当時、私が通っていた一般的な釣具屋さんでは、木製のルアーといっても1年間で10社ほど「ラパラなどの海外メーカーが多いとき」でした。

その他のルアーメーカーといえば、多くのモノがヘドン社で、トラウト用ルアーになるとタスマニアンデビルの人気が凄く、サイズやカラーが大半を締めていたように記憶しております。

国内のルアーメーカーもあったと思いますが、他の物に目を止める余裕もあまり無かったと思います。

この頃の財力では限界がありましたから…

TADルアースタイル

ほんとうに、いろんなメーカーのルアーを使ってきましたが、1人の人間が使える物には「限界が有りますが…」 カッコ良く言えば「高級車1台分は使った。」とか「家1軒ぶんは、ルアーにつぎ込んだ」などと言えるかもしれませんけど…

まぁ そんな事は、どうでも良いお話しですね…

私がTADルアーに込める事は「誰でも楽しくルアー釣りを初めて欲しい」ことと、例え其れがビッグルアーや派手なカラーリングであったとしても『ルアーで釣れたんだ』と言う事を味わい、楽しんで欲しいからです。

そこでもう一度TADルアーのカラーリングを

(ぼ〜っと)見てください。

何となくサカナに見えてきませんか?

ルアーが動いているサカナに見えた時、

真のルアー好きになります。

私がルアーを見るとそう見えるように…

このブログを読んでいる貴方には、

シッカリ見えるはずです。

私が、断言します。

最後になりますが、カッコ良く言えば、

『昨今のフィールド状況を考え、自然に帰りやすい

ウッド製品のルアーを少しでも多く使ってください。』

(偉大なルアーフィッシャーマンの姿であり、

ビッグフィッシュに会える方の道)だと私は思います。

ハンドメイドルアー作りの時間は

ハンドメイドルアー作りはテストの繰り返し

ハンドメイドルアー『バルサやウッド製品』の多くに採用されている《ウエイトの入れかた》や《重心の取り方》《泳ぎ方》など、各メーカーはオリジナルの考え方をカタチにするため、数多くのテストを繰り返します。

TADルアーも定番品から新作品まで、このテスト時間を非常に大切にし、多くの時間を掛けて製作しております。

アウトライン、ブランクス

先ずは、材料のカットからデッピングまで、大きく分けて4段階程の製作工程になりますが、カンタンにお話し致します。

ルアーに最適な材料を素材から選びます。

《材の比重が違うため》ルアーの型にカットし、この状態でワイヤーやウエイトが収まる溝掘りも行います。

この状態は、ルアーブランクスとも言えるでしょう。

重くするのではなく

最適なルアーアクションに近づけるために、ワイヤーを組み上げた状態で、【水槽にて浮き方テスト】を行います。

このテストは水面に浮かせる、漂わせる、ゆっくりと沈ませる等の確認を行うもので、ルアーとしての『泳がせる等』は一切行いません。

またテストはワイヤーを『軽く差し込んだ』だけの状態で、バランスが取れているか等を見極めるためです。

このときワイヤーの太さの変更なども行い、ほんの少しボディ全体を《スリム》に削るなどの作業も行います。

この段階でルアーの60%が決まり、また考えたセッティングになっているのかの再確認もできます。

乾燥はクラックに注意を

水槽でのテストでぬれているルアーは、数日間《最低でも一週間以上》自然乾燥を行いますが、この時ヒビや亀裂等がないかも確認し、次の作業にすすみます。

次の作業として、ウエイト入れの作業で、ベストなサイズより《少し重い》数パーセント重いものをセッティングします。

ボディサイズにもよりますが、2〜5箇所に分散させて入れていき、ウエイトには《バランスウエイト》《泳ぎウエイト》《飛びウエイト》の様に細かく分ける考えからです。

この作業は【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

『各ウエイトバランスに関しては、また別の機会に書きます。』

下地コーティングは、40回以上

ここまで出来上がったルアーを『tadアンダーコーティング』セルロースロース系溶剤を使い、ボディ全体を2〜5回ほどデッピングします。

また素材でも回数は、変わります。

ボディバランスをもう一度確認し、ウエイト量を『マイナス方向』に減らす作業をします。

この作業は、TADだけだと思いますが【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

この作業は、TADだけだと思いますが【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

その後 センターの溝などを素材と同じ材料で埋め、ここまでの作業を行った後に【本格的な下地のデッピング作業】を開始します。

このデッピングの回数は、使用した素材などで変わりますが、最低でも約40〜50回ほどは行います。

『デッピングの細かな作業内容もまた別の機会に書きます。』

あとはフィールドテストへ

ここまで出来上がったルアーで、初めて簡単な泳ぎのテストを『水槽』などで始めます。

その後 フィールドテストを行った後に、【仕上げのコーティング& 細かなキズ消しは3回ほど】に移り、アルミ張りの工程やカラーリングペイントを行い、

この辺りで初めて皆さんにお披露目となる訳です。

長い時間をかけなければ出来上がらない、ウッドによるハンドメイドルアー作りですが、そのぶん楽しみも多く有ります。

是非 貴方も作ってみてください。

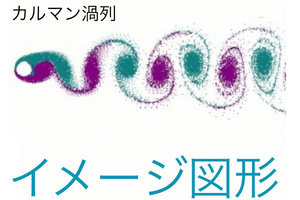

ルアーを引いた後の波紋や渦巻 2

カルマンズ渦列

皆さんは、『カルマンズ ボルテックス』

“Kármán's vortex street” と言う言葉をご存知だろうか

正確には “カルマンズ ボルテックス ストリート”と言いますが、

“Kármán vortex street”カルマン渦列 といいます。

前回の《ウォーターディスプレイスメント》と

今回の《カルマンズ ボルテックス ストリート》この

ふたつの事を分かりやすく、簡単に短く説明できる方はあまり居ないと思います。

また 似ているようで、少し解釈や説明が変わってしまいます。

ルアーの雑学

ルアーを《プラスチック製など》設計や製作しているかたですと、カルマンズボルテックスと言う言葉の方が、身近に感じると思います。

一般方であれば(ウォーターディスプレイスメント)

こちらの言葉のほうがいい(カッコイイ)と思いますし、

正直 言って私もルアー作りをやらなければ!

知らなくても良い言葉かも知れません。

また ルアーの動きに興味があるかたや《学校等で教えてもらわなければ》きっと!そこまで勉強をしないし、この言葉には興味など湧かない事だと思います。

まぁ 偶然にも私の周りには「フカボリ先生」が多くおりましたので、良かったのかも!知れません。

ルアーを作っているので《動き》の基礎的な知識と思い 、ほんの少しだけ勉強しましたが、一般の方が仕事として携わらなければ、あまり必要がない事だとも思いますが、ルアーフィッシングの【雑学】として少しだけ覚えておいた方が良い事くらいです。

また今回も難しい事なので、寛大なお気持ちでお願いします。

カルマンズ ボルテックスストリート

流れのなかにルアーを置いたとき、またはルアーを引いた時に、流体中で個体を動かしたときにその後方に交互にできる《渦の例、渦,渦巻き,旋風》のことを現象や効果の事をこのように言います。

ルアーを引いたときの波紋、波動や振動等とも言いますが、後方でのかき回された水流は、ボディの左右や上下に動いた分だけの渦や渦巻ができた状態の後に生じる《水流の乱れ》の事で、物体が回転して発生する「いくつもの螺旋状」《らせん状》の渦や渦巻のことをこの様に呼び、ちがう表現では、「あおぐ」や「あおいだ」あと等の現象とも呼べるかもしれません。

この【現象を目で確認する場合】には、ミノーやクランクベイト等ルアーが《ささ濁り》の

時に、ルアーが水面上に有り、濁りの中を引くと良く確認できます。

また!違う表現、効果としてや言い方としは《○○効果》などもあります。

コチラもかなり難しいお話ですので、また別の時に書きたいと思います。

トラウトミノーは70〜130mmをメインに

トラウト系ミノー

トラウト用ミノーと言うと皆さんは、どの様なスタイルを思い浮かべますか?

いまでは数多くのトラウトフィッシングスタイルが存在します。

エリアトラウトミノールアー

45mm〜70mm

渓流、支流ルアー

70mm〜100mm

本流等

100mm〜150mm

中サイズ池

70mm〜150mm

湖、ビッグレイク

100mm〜180mm

このサイズを基本にゲームを考え、組み立てます。

初のトラウトフィッシング

エリアトラウトや渓流、支流、本流など自然の中の釣りをイメージする事が多いと思いますが、私は、どちらかと言うと幼い頃は、支流での釣りが多かったように思います。

しばらくすると 近所に自転車で30分くらいの所に管理釣り場ができ良くそちらへ通ったものです。

ここは、管理釣り場なので、98パーセントの方が、餌釣りようの釣り堀で、平日の午後に1番奥の池で、少しの間だけルアー釣りをやらせてもらった事を良く覚えています。

大きくなり始めた、考え その後《自転車》で渓流釣りに行くようになり、移動手段でも自分の身体が大きく成長したため、次第にもっと大きな魚が釣りたいと思い《自転車ですが》レイク《湖》に良く通うようになり始めました。

【 皆さんも そうかも知れませんが、この頃はあの有名な釣り漫画の影響が多いに有りました。】

憧れの人にアドバイスをもらいう

湖に通う日々が多くなるにつれ、今までの手持ちのルアーが、大きさなどが気になり始めました。

ちょうどその頃、近くでルアー釣りをやっていた【おじさん? お爺さん? 】に声をかけてもらい、ルアーについて色々と知らない事を教えて貰った事を、今でもはっきりと記憶しております。

私が持って、使っていたルアーが

【小さ過ぎるから魚にルアーが見えないと思うよ。】

【魚にアピールできないし、いちばんは、目立たないから釣るのがむずかしいと思うよ。 】

【もう少し 大きなルアーは無いのかな?】

ここで見せられたルアーは、 【この位の 大きなルアーじゃないと! ここの魚は釣れないと思うし、そのサイズでは むずかしいぞ!】

そんな事を色々教わっり、また 釣り方《どの辺にキャストするのか》や 《どの位のスピードで引いてくる》のか等を見てたり、 聴いたりしたものでした。

エリアからビッグレイクへ

その後 私も“ オールラウンダー”として色んな場所に行くようになった時、【やはり ある程度の大きなルアーじゃないとダメなんだ】と思う様になり、【ルアーサイズが、どんどん大きくなっていった】事を覚えています。

このような経験や諸先輩方のアドバイス等があり、私のメインルアーサイズと言うものが確立したのです。

その時から

「渓流」では

70mmが基本となり、45〜100mmまでを使い分ます。

「支流」や「本流」では、

70〜150mmまでとし、

「池」や「湖」ビッグレイクでは、

100〜180mm

と使い分けます。

この感覚や経験から、私のトラウトフィッシングスタイルで、ルアーフィッシングと言う基礎的な考えなのです。

皆さんも 今のあまりにも多い情報に惑わされずに、貴方のフィッシングスタイルを 築き上げてください。

その方がぜったい! 楽しいフィッシングライフを過ごせると思います。

Good luck for good fishing!!

オリジナルルアーはバルサ材で作ろう

ハードバルサ材でルアーを、作ろう

tadは全てがハードバルサ材使用で、ハンドメイドルアー作りには最適な材料です。

オリジナルルアー(バスルアー、ソルトウォータールアー、トラウトルアー)作りを行うので有れば試してみて下さい。

その良さに、素晴らしさに驚くはずです。

少し硬めのハードバルサ材での加工ですが、硬めと言っても、決して大掛かりな道具などは使いません。

切り出しナイフは主にすぎやひのきのハードウッド等を製作する時に使用し、黒刃のカッターナイフは、桐材やバルサ材などの比較的に柔らかい材料の時に使っております。

また在庫のバルサ材が1メートルと長いため、最初に丸ノコギリを使い次に電動式の糸ノコギリを使います。

私の場合は製作本数が多いからです。

大きさにも寄りますが、数な少ないプロトタイプを作る時など(1〜5本)は、手のこぎりで作ってしまいます。

その方が簡単で早いからです。

その他によく使う物として

“ 紙ヤスリ” “ 鉄ヤスリ ”

鉄ヤスリはルアー作りにたいへん多く使用する道具であり、大小の各種サイズを揃え使い分けを致します。

最初に使う荒削り用から中仕上げ用までと、約10本程をつねに使い分けます。

その他にリップを削り出す時などは、プラスチック専用の物や表面にダイヤモンドをコーティングした物など、必要に応じて使い分けします。

荒削り用は30番位から使用し、中仕上げ用に240番位まで良く使います。

また紙ヤスリは主に150番〜400番までを使用し、細かなライン出しやボディのサンディング用としても使用します。

バルサボディへの仕上げ用としても、とても良い仕上がりになるからです。

特に気を使うクチの周りや目の周りなどの作業にも使用し、エラ部分なども細かい細工用としての使用が非常に多く使い、いちばん目の細かい紙ヤスリ(400番以上)は、バルサボディ全体を滑らかにする際もこの紙ヤスリはとても重宝します。

特にバルサ材のような柔らかい材料は、最後に(角取り)をしておかないと後々の割れ等の原因になってしまうからです。

いくらハードバルサ材とはいえ、作業中にキズやへこみなども出来てしまう事が有りますが、そんな時でもハードバルサで作ってあると、一般的なバルサより硬質な材料で有るため、だいぶ助かります。

この様にハードバルサ材料でのルアーは、一連の作業で「カットから仕上げまでをスムーズに行え」無駄な時間を掛けずにルアーが作れると思います。

TAD推奨のハードバルサ材料

DAYでのルアーづくりの方から

インディーズビルダーさんまでを応援しております。

材料は個口でも《1本から、約40cm〜》購入できます。

ソルトルアー製作のインディーズルアービルダーさん大歓迎です。

また分からない事などが有るようでしたら、お問い合わせフォームまで お気軽にご連絡下さい。

きっと!貴方のお役に立ちます。

がんばろう!!!ジャパンハンドメイドルアー!!!