ジャーク、ミノー系

湖、レーク用トラウトルアー

TADトラウトルアー

TADトラウトベイトは、数種類のサイズを製作しております。

TADは、トラウトルアーにレーク用『池や湖用』があり、今回も全ては、書き出せませんが少しだけお話しします。

釣り方やスタイルは千差万別ですから、貴方に合うフィッシングスタイルから選んでみてください。

レーク用ルアー

TADトラウトルアーのなかで、いちばんサイズや

モデルが豊富な物になります。

各地に点在する池や湖での使用を前提として製作したのが、このルアーシリーズで、TADトラウトミノーの大半が、このシリーズから出来上がったものと言っても過言ではありません。

TAD全ての動きの基本となる「投げるや浮いて止まる」ゆっくりと綺麗な姿勢で「沈んで行く」などの課題が、このシリーズを製作したことで、ほぼクリアでき、現在のルアーとなりました。

また TADルアーは、今でも進化し改良を繰り返しながら製作、開発をしております。

スローシンキングとシンキング

90mmまたは100mm は、一般的に

「マッチ ザ ベイト」や「ジャストワカサギ」などと言われ、このサイズを作るとき「フローティング40%、シンキング60%」の割合で作りますが、この割合は、サイズなどでも変わります。

また フルオーダー品の割合では「シンキング40%」で「スローシンキング60%」くらいとなり、これはオーダーを頂いた際に「なぜスローシンキングタイプですか?」とお聞きしたところ『スローシンキングを作っている方があまり居ない』ことと『プラでもスローシンキングに気に入ったものが無い』と言う答えを多くの方から聞いたからです。

このスローシンキングは、気温や水温などでも

「落ちるスピードが変化し」「水深などでも変わります」という事を必ずお話ししますが、多くの方からは「スローシンキングとシンキングは外せません」と良く言われます。

もちろん出荷時の設定は「完璧」な物では無く、購入した後の調整などは、個人でやっていただいていますし、また購入者がある程度の釣り経験者でなくては、釣り場での調整などに少し難しく感じます。その為、普段から試したりする事がとても大切で「慣れ」が必要だと思います。

トラウトルアーの各部品

忘れがちなリーダーの長さ

装着してある物のリングや針が、いちばん大切だと思っている方が多いと思いますが、ベテランさんでも、意外に忘れてしまう事が、使用する「リーダーの長さ調整」です。

もちろんこの調整も必要になり、使用するリーダーが「フロロカーボン製かナイロン製かで」だいぶ変わります。

私が思う良いセッティング

スローシンキングにはナイロン製

これはルアーが沈んで行く時、ナイロン製は、ゆっくりとひっぱられるからです。

シンキングにはフロロカーボン製

フロロは水に溶け込みやすく、水と一体化したようになります。

ショートバイト対策や突然の大物の激しいアタックにも負けず、また逆に「とても小さな当たりや」わずかな変化にも、対応が素早くでき、小さな「異変」にも気付きやすくなるからです。

私も知らない湖では「針を内側に曲げて」

底の状態などを確認する時に良く使います。

少しの間でも、底をとるだけで「安心し、少し気持ちが楽に」なるからです。

以上の内容から初めての方や初心者でも安心してスローシンキングやシンキングでも上手くいくと思いますので、根がかりなどを怖がらずに使用してみてください。

少し付け加えるとすれば「底についた」と感じても《決して激しくアオったり、無理やり強く引っ張る》などは、『絶対やらない事』です。

強くや激しい動きをすると逆に…根がかりします。

ルアーを外したい時は「優しく外す」

「軽くアオル程度」「上下に動かす」

くらいで充分です。

フローティングタイプは間をおいて

今さらになるので、多くのことは書きませんが、少し気になった事だけ取り上げます。

それは、「マ」の取り方とスピードです。

先ずは、『ま』について、私が見た多くの方が、キャスティング後「直ぐにロッドを立てて」巻き始めてしまいます。

この動きは「間違いない」ことなのですが、私が経験した事について教える時には「キャスティング後に数秒経ってから、巻き始めてください。」とアドバイスをしております。

これを簡単に説明すると『ま』を与えると言うことで、ルアーが水面に落ちてから、魚にアピールする「間で」の時間をつくるということです。

キャストからの流れを説明すると、

キャスト後「ルアーと糸が水面上に漂っている状態」です。

この時間は、数秒間で「3〜10秒ほど」そのままで、「雨降りの日や曇り空」の時などはもう少し長く

「放置状態」の時間を「30秒ほど」掛けたりします。

また糸を巻き始める時も、なるべく「水面に波紋などが出ない」ようにします。

このやり方が「正しい」か、わかりませんが

「フィールドコンディション」が「あまり良くない時でも」

魚を手にすることが比較的多いと感じています。

この先は、貴方が試してみてください。

ルアースピードをコントロール

このルアースピードについては、本当に良く聞かれる事です。

私が考えるルアースピードは、2つあり

「超ロースピードと超ハイスピード」で、

主にこの2つさえできれば、『魚は、釣れる』と考えています。

略しますとと

「ロースピード」とひと言でいっても、ただゆっくり巻けば良いと考えている方も多いと思いますが、

ここに「落とし穴があり」あるのです。

このスピードは、サイズにも寄りますが、ルアーが左右に揺れる程度が良いとされておりますが、これは、間違えでは有りませんが、私の考え方でのルアースピードとは、その使用しているルアーが、

「左右」ではなく「縦に、上下に揺れている状態」のことです。

貴方も確認してみてください。

微妙に上下に動いているはずです。

ルアーにチカラが掛かり

「引くチカラと戻るチカラ」が無くては、

綺麗に「動いたり、泳いだり」しません。

この「動く、泳ぐ」動作には、大切なのに、

『皆さんが忘れてしまう事』が多々あります。

それが《リップ、リング、針》の存在です。

また リップの事をお話しすると長くなりますので、またべつの時にします。

リップの裏と表

短く書くと、 リップ表側、進行側、水があたる面側の「角」や「先」が痛んでいる物を良く目にします。

例えば ボディとの接着面などです。

角が無くなっているモノやボディとのスキマが汚れているモノもあり、コレでは「本来の役目やチカラ」を出すことができません。

やはりこの辺ももう少し良く確認してください。

リング

「購入した時」のサイズを「基本」としますが「オールシーズン」そのままのサイズで使う事は、お勧め出来ません。

春と秋では、水温が変わるように、ルアーも微妙ですが「浮き方や動き出し方」が変わってしまいますし、変わっていることが分からない方が多いと思います。

各ルアーや貴方のスタイルで良いと思いますが、水温が「低いは大きく」その逆に「高いは小さく」してみても良い結果になりますし、この逆の設定もアリだと思います。

基本設定は、基本ですがアングラーが少し手を加えるだけで、いま以上の素晴らしいアクションになると思います。

針、フック

刺さりや返しより、、できるだけ推奨品かそれと同等の物を使用した方が良いと思いますが、現在の各針メーカーの物は良い物が多く、私の知る限り、リング同様多少の変更「サイズ交換」をしたとしても何ら問題は無いと思います。

お多くのルアーが3本針を装着しておりますが、ここで気にして欲しい事は『針の軸』や『ゲイブ』ふところの広さのことで、かかりを受け止める『ベント』のこと「先曲げ部分から胴曲げ部分」がとても重要だと思います。

このことは、本来ルアーの全てに当て嵌ることなのですが、ほかの釣りではこの話をしても、まだあまり気にしない方が多いことも事実です。

ゲイブやベントなどのはなしは、トラウト釣りの方のほうが多いように感じます。

なぜか市場でも、先ずトラウト用ルアーの針に「細軸針」の物やカエシ「バーブ」の無い物が登場し、その後に他の釣りに浸透していったように感じます。

トラウトマンとして

私が考えるひとつの理由として、トラウトをターゲットにしている方の「年齢層」にも関係していると思います。

ひとつの釣りに長く精通し、経験豊富な方が多いことなども考えられます。

ですが、以前も書きましたが、『トラウトやマス釣り』イコール『食べなければ釣らない』という考え方から『食べる為の魚』と言うイメージが先行し

《掛かる針》や《掛ける針、刺さる針》にこだわる証のようにも思います。

私の考えでは、「釣りとは、釣って食べるためや食べるために釣る」と言う事や言葉も有るので本来の釣りのスタイルだとも思っていますが…。

ハンドメイドルアーだから調整

ここに紹介したモノが『数グラムのこと』や『メーカー側の考えだ』と思われる方も多いと思いますが、数グラム単位でも変わるのが、ハンドメイド製の良さだということも分かっていただきたいです。

但し このルアーを操作する方は、

貴方たちだということも忘れないでください。

私もルアーを製作している身として、考えや思いは、当たり前の事で、針やそれ以外の道具にもこだわりがあると自負しております。

私も次のビッグチャンスをまち望、日々、道具を見極めながら、全てのルアーフィッシングに精通して行き、頑張りたいと思います。

また私のなかで、ルアー釣りとは、フローティングやシンキングスタイルを使いこなさずに成立させることは無く「絶対に欠かせないルアー」のひとつです。

今まで以上の魚に会えると思いますので、

頑張って使ってみてください。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また良い釣りが出来る事をお祈りしております。

Good fishing and good luck

T.A.D Thank you

リップレスミノーはリップルベイト

リップレスミノーとは

リップレスミノーは、名前からなんとなく分かるように「リップが無いやリップが付かない」

ミノー系ルアーです。

呼び方などは、米国や英国などでも違いが有るようですが…。 この辺で。

リップレスミノー リップルベイト

TADのリップルとは、一般的に言うとリップレスのトップウォーター系のミノーと言うカテゴリーになります。

リップレスミノーと言うと、昨今 あまり耳にしなくなったルアーの種類やカテゴリー品だと思いますが、少し呼び方が変化した物では、『バイブやブゥァイブレーション』と言うと伝わりやすいと思います。

厳密に言うと…リップレスミノーとバイブやブゥァイブレーションは全く(別もの)となりますが、

言葉が変化するように、今の時代にあった呼び方をすれば『レスミー」と言うとことですかねぇ~

時々このように呼ばれています…

基本設定では、フローティング設定のリップルですが、フルオーダー品に限り「スローシンキングやスーパーシンキング」使用もあります。

ファーストキャスト後からリップルの浮き方や動き方が始まります。

水面に浮いている状態で「ボディの約70%以上」が水中にあり、ボディ全体がゆらゆらとして魚を引きつけることができ、この状態を(デッドベイト状態やデッドスティッキング)と呼びこの時間「間」がルアー釣りに「非常に大切な時間」だと思っています。

またロッドアクションやリールを巻き始めると、

水面直下「約15cmから20 cmほど」を左右、上下に動きながら泳いで来ます。

このアクションは基本系であり、個々のアングラー次第で次々と変化します。

リップルベイトシリーズ

バス、トラウト用とショア、オフショア用とあり、『フレッシュ用とソルト用の2種類』となりますが、 その他にフルオーダー品を入れるとその数が多くなり、AとBの2種類の説明とします。

また、現時点で15cmと17cmだけで、重さ(ウエイト)により変わります。

タイプ A 150mm 31〜35g

タイプ B 170mm 37〜43g

基本の設定

スーパーフローティング SPF

スローフローティング SF

限定フルオーダー品

スローシンキング 37g〜 FSS

MAXシンキング 45g〜 MSS

リップルベイトテストとスタイル

タイプ A 150mm 31〜35g

ターゲットフィッシュ

『ビッグレークやリバートラウト』に使えます。

もちろんバスにもね!

タイプ B 170mm 37〜43g

ベイシーバスやショアからのシーラなど

またオフショアで青物等も使えます。

フレッシュ用とソルト用共に「簡単な浮き方テスト」は、全て工房で行います。

例えばソルト用では「塩分濃度」の関係性がありますが、この段階で私には『必要が無い』と考えているからです。

これは私が「数多く製作してきた経験」からで、

一般の方にはお勧めしておりません。

《水道水と海水での比重や浮力》が変わるからです。

そのため工房でのテストは、細軸系の針を装着した状態でテストをします。

細軸を使う理由として、多くの方から、細軸のモノの方が「刺さりも良く、今の流行り」だと言う希望があるからです。

もちろん「通常の太さの物や太軸の物」でもこのテストは済ませておりますので、安心して装着、ご使用できます。

ルアーテスト使用品

: 付属品リング

一般的なOリングや楕円形「2番から7番まで」の物を使い分けします。

: ソルト用リーダー約1M

「12lbから最大30lb」フロロカーボン製を使い分けします。

: メインライン

ナイロンとPEを使い分けて使用しており

「フィールドテストにて約10M先」のルアーを確認します。

この時、ルアーの静止状態や浮き方姿勢なども確認し、波や風でも「ゆらゆらと自然に揺れる」

設定を確認します。

*フィールドの確認作業など数多くありますので、

ルアーテストの内容はまた書きます。

リップルベイトのアクション

サラシや白波へのアプローチ後に

ほんの少しの時間『間』をルアーに与えてください。

デッドベイト的な「何もしない」時間でもルアーは、フローティングモデルでアピールできます。

その後、ロッドアクションとリーリングにより、

波の中へとダイブ「15cmから20cmほど」潜らせ【左右、上下】にアクションを付けます。

このアクションは『ルアーに任せる』ことをお勧めします。

最初は、スーパーハイフローティングのため、

引いた時に軽く感じますが、すぐにタイミングが取れると思います。

少々の練習やナレが必要だと思いますが、この

『引いた時の軽く感じること』が大切だと考えており、ライン「糸」から伝わる「微かな変化」が大切で、これはラインの変化で、アングラーに伝わり「ルアーを丸呑み」するような

警戒心の強いビッグフィッシュでも

「違和感なくバイトに持ち込めます。」

決して諦めずに力強いキャストと優しいリトリーブを繰り返してください。

きっと! たぶん!良い釣果にビッグワンに巡り合えるでしょう。

今回も最後までお付き合いありがとうございました。

ジャークベイトやミノーを変な動きに

春期の釣り方を難しく考えている方が多く

春の釣りは、何となく一部の経験者だけが、爆発的にビッグワンが釣れる時期だと考えている方が多く、多くの方が春のバス釣りは、釣れない期間だと思っている方が多いからです。

釣り本来の楽しさを多くの方に知って頂こうとチューニングを行い、良い結果が出せた物が今回のやり方です。

年間を通し使用できるルアーチューニング方法ですが、ビッグワンに出会えるチャンスがある『春だけ』試していた物です。

春は、ビッグワンフィッシュが、ディープからシャローへと動きを変えることや、日一日と居場所が変化する時期でも有り、広く探る事と不規則な動きのルアー『ルーズに止まるやゆったり泳ぐ』にチャンスが多くなるという事からです。

このジャークベイトやミノー系スタイルは実釣でも良いサイズの魚に出会えるチャンスが多くなりましたので、季節限定チューニング&改良方法を 是非 皆さんで試してみてください。

先ずは手持ちの市販ルアーの確認から

皆さんのお手元に有る「プラルアー」チューニング方法のご紹介です。

多くの方が、必ずタックルケースに1〜2本は持っているジャークベイトやミノーを使う事です。幾つかの条件が有りますので、是非ともご自身のタックルケースのルアーを確認しながら読んで頂けると嬉しいです。

13cm以上あるか確認して下さい。

1 サイズ13cm以上

2 フローティングタイプ

3 ヒートンハンガーの数3個

4 フロント側に 『ウエイト』が入っている

5 移動式ウエイトが、フロント側で固定ヶ所に固定されるか

* フロント固定型ルアーは、ベストな改良品が出来上がります。

* ハンドメイドルアー バルサ製、ウッド製品のフロント固定型

TADがテストしたルアーは、全てこのタイプの物です。

全ての条件がクリアしたかもう一度ご確認ください。

この条件の確認を疎かにすると『キチンと不規則に泳ぎません。』

フローティングルアーのチューニング

期間限定ルアーの改良品となり、TADチューニングルアーの扱いとなり、少し変なジャークベイトとミノールアーになります。

チューニング名

ルーズベイト = 不規則な餌

アクションを敢えて『不規則』に動くように改良したモノです。

ジャークベイトやミノーでのルーズアクションベイト、loose action です。

*不規則な動き、動かし

TADの春先行スタイル

少し大きなジャークベイトで広範囲にゆらゆらと動き周るが、がんがんに攻めまくるルアーです。

私がこのスタイルで使用するルアー

ダガージャークベイト 150mm

ハードバルサ材製

ダガースーパーミノー 150mm

ハードバルサ材製

*ジャークベイト&ミノー

*サイズ 13〜15cm

*フローティング タイプ

*トリプルハンガータイプ

『針を付ける場所が 3ヶ所有るタイプのルアーです。』

==限定チューニング編==

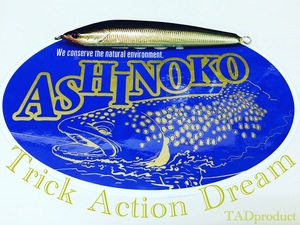

リップの裏側、付け根に合わせて『板オモリ』を貼る。

1 〜 Max 3gまで。

フロントには、比較的細軸の針に交換する。

購入時の『サイズは変えない』

センターハンガー

後ろから2番目のハンガーに、1〜2gほどの『リングとナス形重り』を付けます。

リングは『00番か1番』その下に重りを付ける。

*針は付け無い

テールハンガー

いちばん後ろは、比較的細軸の針に交換する。

購入時の『サイズは変えない』

このやり方を最大限に活用するには、ラインアイに少し大きめの『スナップリング』を使う事をお勧め致します。

またフックリングも1〜2番大きな物に変える事をお勧め致します。

ノーマルでも大丈夫です。

このチューニングの最大のやり方、考えかた

一点『スポットやネスト等』を集中的に狙うのでは無く、岸側などを広く、大きく探って行くという考え方です。

『何かに対して攻める』と言う考えからの見直しで、いかに『広く大きく探り』バスに対しルアーをアピールするか!と言うことです。

そのため ルアーアクションも、タイトで正確に動くモノ、動かすと言う考えかたでも!有りません。

テーマが、ルーズに誘うというやり方です。

きっと貴方の力強いアイテムになることでしょう。

是非 使用してみた感想やご意見などをお聞かせ下さい。

釣行メモからバス釣りです。

気温は良い感じだけど!トップには早いだろ。

オイラの後から来たヤツ…先100Mほど先のゴロタに突入!チャートの超デケエ羽モノだ! ドボン〜ガボガボ…泡だらけや!周辺のサカナの影…消え…マジ思う…羽もののチカラを見た瞬間や!

ルアーはバルサや桐材だけでは無い

国産材使用のルアーを

オンリーワンのデザインルアーは作り続けていても楽しいです。

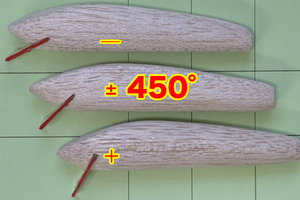

tadのようにルアーで、木曽ひのき材や青森ひば材を使用している方があまりにも少ないのです。

一般的にウッド材を使用したハンドメイドルアーに適している素材や溶剤なども40年以上も前から 材料や作り方などあまり変わりが無いのが現実です。

『溶剤メーカーは、環境の事などを考えて 日々進化、開発しております。』

数十個単位から超大量生産しているメーカー品は、進化し環境に配慮し、優しい良い商品がたくさん有りますが、 何故かウッド材のハンドメイドルアーを製作している方は、ほんのひと握りだと言う事です。

今でも探し求めている物が、素材『木材』と溶剤『ウレタン系』で、特にウレタン系溶剤は、各メーカーの研究開発が早く、私が知る限り新商品が続々と出て来て迷ってしまいます。

また素材でも、もっと国産材を使いルアー作りに力を入れて行き、国産材でも良い《木》が、ルアーに使える材が多くある事を皆さんに知ってもらいたいと思い、その材の新たな使い方なども伝えたいと思い、国産材木でも色々なルアーを作り、試行錯誤しながら製作し、少しでも皆さんの おチカラに慣れれば良いと思います。

そんななか!時々 少し疑問に感じるようなお話しも有ります。

製作者は進化して行こう

今より もっと良い素材がまだ多く有ると思いますが、ひとつ言えば、ダメな材料など無いと思っております。

やはり いちばんの問題は、作り手の考えかたとコスト的な関係だと思います。

良く聞くお話に、作り手の方が、

「バルサ材でなければダメ」

「ソルトだから桐材が良い」

とか言っているお話で、私から言わせて頂ければ、其れらは全て《製作者が挑戦しない》だけの事だと思います。

手作りだから挑戦できる

確かに素材や材料を変えるとなると、イチカラ色々と勉強し、またある程度の道具を揃えなければならないと言う事もありますが、考え方を変えれば、この事に対して動く事が製作者の挑戦で有り、新たなルアー作りの考え等が湧いて来るはずで、ご存知のはずですし、製作者は知っている事だと思います。

バルサ材や桐材は良いルアー

桐材は国内で一番軽い木材で世界的に、バルサ材に次いで❷番目に軽い木です。

バルサ材と桐材の何方が良く、悪いと言う事ではなく、製作するルアーの特長や特性に応じた 考え方が良く 材料選びにも迷いません。

*フローティングに、*ソルトルアーに、*トップルアーに、*シンキング専用 など多く有りますがその多くの設計は、やはり製作者の考え方になってしまいます。

桐材の比重

参考品 会津桐材 ☆ 福島県三島町

《0.19〜0.30》だと言われており、バルサに比べて少しだけ重い材料ですが、国内では昔から建材などに使う材料の中では最も軽く、タンスや下駄など、特に琴などにも使われており、それでいて 正確な彫刻にも耐えられる硬度も持ち合わせています。

つまり バルサよりも『丈夫な木材』という事になりますが、もちろん難点もあり、「水管が大きい」ため、塗装などの工程で「目が止まらず、気泡が発生しやすい」という点もあり、これは、バルサ材とは違う《下地コーティング剤》の事を考え【塗膜強度をより頑強に】しなければなりませんし、 そのぶん、仕上がったルアーは重くなる傾向になります。

バルサ材の比重

参考品 バルサ材 ☆ 中南米エクアドル

《0.12〜0.20》 例え軽量なバルサ材であっても、外側に行くほど《比重が軽く柔らかく》内側に行くほど【重く硬い材料】になります。

これは、材の部分でまったく違う比重の材料となる事があります。

バルサは輸入品であるがゆえに

在庫が不安定になりがちであり、入手するタイミングが合えば良いのだが、入手できない時の事を考え、常に材料の仕入れ先などを考えておかないといけないと言う問題も出て、今ある在庫の材料を使い切ってしまう前に仕入れをして置かないといけないと言う点です。

特にTADルアーで使用している「ハードバルサ材」良質なバルサ材の仕入れは、本当に大変です。

自信を持っております。

ハンドメイドルアーと言う、いちばん環境の事を考えなくてはならないのに、何故か忘れられているように感じます。

やはり 手作りルアーですから少しでも環境の事を真剣に考えなくてはならないと思います。

TADルアーは、素材や溶剤等も日々新しい物を探し、進化をして行こうと考えており、こんなTADルアーのわがままを日々支えてくれる多くの方々に感謝しております。

ハンドメイドルアー作りの時間は

ハンドメイドルアー作りはテストの繰り返し

ハンドメイドルアー『バルサやウッド製品』の多くに採用されている《ウエイトの入れかた》や《重心の取り方》《泳ぎ方》など、各メーカーはオリジナルの考え方をカタチにするため、数多くのテストを繰り返します。

TADルアーも定番品から新作品まで、このテスト時間を非常に大切にし、多くの時間を掛けて製作しております。

アウトライン、ブランクス

先ずは、材料のカットからデッピングまで、大きく分けて4段階程の製作工程になりますが、カンタンにお話し致します。

ルアーに最適な材料を素材から選びます。

《材の比重が違うため》ルアーの型にカットし、この状態でワイヤーやウエイトが収まる溝掘りも行います。

この状態は、ルアーブランクスとも言えるでしょう。

重くするのではなく

最適なルアーアクションに近づけるために、ワイヤーを組み上げた状態で、【水槽にて浮き方テスト】を行います。

このテストは水面に浮かせる、漂わせる、ゆっくりと沈ませる等の確認を行うもので、ルアーとしての『泳がせる等』は一切行いません。

またテストはワイヤーを『軽く差し込んだ』だけの状態で、バランスが取れているか等を見極めるためです。

このときワイヤーの太さの変更なども行い、ほんの少しボディ全体を《スリム》に削るなどの作業も行います。

この段階でルアーの60%が決まり、また考えたセッティングになっているのかの再確認もできます。

乾燥はクラックに注意を

水槽でのテストでぬれているルアーは、数日間《最低でも一週間以上》自然乾燥を行いますが、この時ヒビや亀裂等がないかも確認し、次の作業にすすみます。

次の作業として、ウエイト入れの作業で、ベストなサイズより《少し重い》数パーセント重いものをセッティングします。

ボディサイズにもよりますが、2〜5箇所に分散させて入れていき、ウエイトには《バランスウエイト》《泳ぎウエイト》《飛びウエイト》の様に細かく分ける考えからです。

この作業は【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

『各ウエイトバランスに関しては、また別の機会に書きます。』

下地コーティングは、40回以上

ここまで出来上がったルアーを『tadアンダーコーティング』セルロースロース系溶剤を使い、ボディ全体を2〜5回ほどデッピングします。

また素材でも回数は、変わります。

ボディバランスをもう一度確認し、ウエイト量を『マイナス方向』に減らす作業をします。

この作業は、TADだけだと思いますが【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

この作業は、TADだけだと思いますが【後にウエイトを減らす】作業をするからです。

その後 センターの溝などを素材と同じ材料で埋め、ここまでの作業を行った後に【本格的な下地のデッピング作業】を開始します。

このデッピングの回数は、使用した素材などで変わりますが、最低でも約40〜50回ほどは行います。

『デッピングの細かな作業内容もまた別の機会に書きます。』

あとはフィールドテストへ

ここまで出来上がったルアーで、初めて簡単な泳ぎのテストを『水槽』などで始めます。

その後 フィールドテストを行った後に、【仕上げのコーティング& 細かなキズ消しは3回ほど】に移り、アルミ張りの工程やカラーリングペイントを行い、

この辺りで初めて皆さんにお披露目となる訳です。

長い時間をかけなければ出来上がらない、ウッドによるハンドメイドルアー作りですが、そのぶん楽しみも多く有ります。

是非 貴方も作ってみてください。

寒冷期はジャークベイトの使い分け

2つのジャークベイト

TADルアージャークベイトには大きく分けて2つのモデルが有りますが、

ブランクス等『使用材料』でかわります。

TADダガージャークモデル

100mm. 130mm. 150mm

主に 木曽ひのき材や青森ひば材を使用したモデルとなります。

基本設計は 3タイプ

フローティングモデル

超スローフローティングモデル

スローシンキングモデル

*特別オーダー品

スーパーシンキングモデル

始めに!今回のモデルは、季節や使用時期に合わせての製作品となりますので、モデル等に付きましては、数に限りがありますので、必ずお問い合わせください。

ジャークベイトルアー時期

年間を通して使用しているルアーですが、一般的にジャークベイトが良いとされている時期『12月頃から3月頃まで』に良いとされているダガールアーの特長をご紹介します。

ダガージャークベイト

このルアーはボディ全体が少し角張っている平らなストレート形状のルアーになり、ルアー本体のアチラコチらに平らな面が多く、驚かれるかたも多と思いますが、この形状は、『ダガーナイフ」のダガーからの由来でも有ります。

ダガーは両刃と言う事からこのルアーも両面や背中側が鋭い剣先のように角が有り、このダガーモデルのプロトタイプを製作した時に『ナイフに近い形状』にしたいと言う思いもあり、この形を《ルアーにするんだ》とあれこれ考えました。

ナイフからのアイデア形状ですから当たり前なのかも知れませんが、ダガーナイフの特長や目的としては「刺す」ことと『投げる』のに向いていると言う事で、この形状をルアーに上手く再現出来れば、とても良い物が出来るのでは無いかと、ゼロからのスタートに試行錯誤をし他のルアーよりも多くの歳月と無数のテストを繰り返し生まれた結果だと自負しております。

特長的なボディ形状

また特にヘッド部分を平らにした事で、ノーズを出来るだけ細く低くし、高さや全体のヘッドバランスも良くなり、すごく軽く引いた際にもノーズ先端からヘッドへの水流が滑らになり、驚くほど綺麗にダイブし、水中での水切りも格段に良くなり、水流は綺麗に後方へと流れて行きます。

もちろんジャークベイトルアーですから、アングラーの思い通りの左右や上下にもとても綺麗なダートアクションを演出できます。

スローフローティング使用とした事により、素早い立ち上がりでよりクイックなタイトロール+ウォブアクションが演出でき、何方でも簡単に操作する事ができるようになりました。

なぜこの形状や形

ルアーフィッシングにはとても重大であり欠かす事のできない事が、キャスティングでの飛行姿勢で、キャスティングの際にルアーのお尻側から安定した着水が出来ないと次の段階のステップに進めず苦労しました。

次のアクションは、『浮かび上がった時の浮き姿勢』で、波に揺れている時の姿勢や突然 引いた時のアクションで、このスイム姿勢に入るまでの『時間に』ほんの少し戸惑いましたが、改良てんを見つけだし、素早いレスポンスは格段に良くなりました。

是非 機会があれば!

ジャークベイトルアーが、お好きな方でしたら 一度使ってみてください。

そして多くのコメントなどを頂けたら嬉しく思い、次回作の勉強とさせて戴きます。

余談ですが!

ダガーとは左右対称(シンメトリー)であることにを付け加えさせて頂きますが、TADハンドメイドルアーでは、そこまで正確には製作出来ませんが、頑張って行きたいと思います。

寒冷期は二つのジャークベイトで

TADルアージャークベイト

大きく分けて2つのモデルが有り、大まかにブランクス等『使用材料』でかわります。

TAD スタンダードモデル

100mm . 130mm. 150mm

TADダガーモデル

100mm. 130mm. 150mm

TADスタンダードモデル

主に ハードバルサ材を使用したモデルで基本設計は

スーパーフローティングモデル

スローフローティングモデル

こちらのモデルは、バス釣りルアーとして長きに渡り皆様に愛されている商品です。

TADスタンダードジャークベイト

ボディが全体的に丸型形状で、特にこのルアーの大きな特長は、ベリー部分からテールにかけ平たいストレート形状が特長です。

コレはボディ全体を丸型形状にし、特にヘッド部分と背中側を円錐状にする事で、水中での水切りの良さやキャスティング時の空気抵抗などを極力抑えるための形状です。

特長的なベリー部分の平なストレート形状は、ターゲットから見た時にボディを最大限に大きく見せる役割とジャークベイト特有の針が激しく左右に振られてしまう時の安定感やボディとの一体化等を目的としており、《フッキングミス》等を出来るだけ軽減できます。

またこの時にボディしたに流れた水流の後ろで、より大きな渦などを生み出し、ルアー自体をよりアピールする効果も持ち合わせております。

フローティング使用

ハイフローティング使用とした事により、素早い立ち上がりでよりクイックなタイトロール+ウォブアクションが演出でき、何方でも簡単に操作する事ができるようになり、そのため一般的に過度な負荷が掛かる連続したジャークやトィッチングアクションを驚くほど軽く また素早く演出でき、長時間使用していても手首等に掛かる大幅なストレス軽減に役立ちます。

スタンダードジャークベイトは、特に、コレからの時期に晴れの日が続き、前日より少し暖かいと感じる日やアングラーが今日は、日差しが少し暖かいと感じる時に特にお勧め致します。

ルアーを引いた後の波紋や渦巻 2

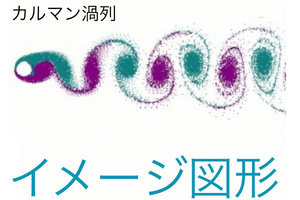

カルマンズ渦列

皆さんは、『カルマンズ ボルテックス』

“Kármán's vortex street” と言う言葉をご存知だろうか

正確には “カルマンズ ボルテックス ストリート”と言いますが、

“Kármán vortex street”カルマン渦列 といいます。

前回の《ウォーターディスプレイスメント》と

今回の《カルマンズ ボルテックス ストリート》この

ふたつの事を分かりやすく、簡単に短く説明できる方はあまり居ないと思います。

また 似ているようで、少し解釈や説明が変わってしまいます。

ルアーの雑学

ルアーを《プラスチック製など》設計や製作しているかたですと、カルマンズボルテックスと言う言葉の方が、身近に感じると思います。

一般方であれば(ウォーターディスプレイスメント)

こちらの言葉のほうがいい(カッコイイ)と思いますし、

正直 言って私もルアー作りをやらなければ!

知らなくても良い言葉かも知れません。

また ルアーの動きに興味があるかたや《学校等で教えてもらわなければ》きっと!そこまで勉強をしないし、この言葉には興味など湧かない事だと思います。

まぁ 偶然にも私の周りには「フカボリ先生」が多くおりましたので、良かったのかも!知れません。

ルアーを作っているので《動き》の基礎的な知識と思い 、ほんの少しだけ勉強しましたが、一般の方が仕事として携わらなければ、あまり必要がない事だとも思いますが、ルアーフィッシングの【雑学】として少しだけ覚えておいた方が良い事くらいです。

また今回も難しい事なので、寛大なお気持ちでお願いします。

カルマンズ ボルテックスストリート

流れのなかにルアーを置いたとき、またはルアーを引いた時に、流体中で個体を動かしたときにその後方に交互にできる《渦の例、渦,渦巻き,旋風》のことを現象や効果の事をこのように言います。

ルアーを引いたときの波紋、波動や振動等とも言いますが、後方でのかき回された水流は、ボディの左右や上下に動いた分だけの渦や渦巻ができた状態の後に生じる《水流の乱れ》の事で、物体が回転して発生する「いくつもの螺旋状」《らせん状》の渦や渦巻のことをこの様に呼び、ちがう表現では、「あおぐ」や「あおいだ」あと等の現象とも呼べるかもしれません。

この【現象を目で確認する場合】には、ミノーやクランクベイト等ルアーが《ささ濁り》の

時に、ルアーが水面上に有り、濁りの中を引くと良く確認できます。

また!違う表現、効果としてや言い方としは《○○効果》などもあります。

コチラもかなり難しいお話ですので、また別の時に書きたいと思います。

オリジナルルアーはバルサ材で作ろう

ハードバルサ材でルアーを、作ろう

tadは全てがハードバルサ材使用で、ハンドメイドルアー作りには最適な材料です。

オリジナルルアー(バスルアー、ソルトウォータールアー、トラウトルアー)作りを行うので有れば試してみて下さい。

その良さに、素晴らしさに驚くはずです。

少し硬めのハードバルサ材での加工ですが、硬めと言っても、決して大掛かりな道具などは使いません。

切り出しナイフは主にすぎやひのきのハードウッド等を製作する時に使用し、黒刃のカッターナイフは、桐材やバルサ材などの比較的に柔らかい材料の時に使っております。

また在庫のバルサ材が1メートルと長いため、最初に丸ノコギリを使い次に電動式の糸ノコギリを使います。

私の場合は製作本数が多いからです。

大きさにも寄りますが、数な少ないプロトタイプを作る時など(1〜5本)は、手のこぎりで作ってしまいます。

その方が簡単で早いからです。

その他によく使う物として

“ 紙ヤスリ” “ 鉄ヤスリ ”

鉄ヤスリはルアー作りにたいへん多く使用する道具であり、大小の各種サイズを揃え使い分けを致します。

最初に使う荒削り用から中仕上げ用までと、約10本程をつねに使い分けます。

その他にリップを削り出す時などは、プラスチック専用の物や表面にダイヤモンドをコーティングした物など、必要に応じて使い分けします。

荒削り用は30番位から使用し、中仕上げ用に240番位まで良く使います。

また紙ヤスリは主に150番〜400番までを使用し、細かなライン出しやボディのサンディング用としても使用します。

バルサボディへの仕上げ用としても、とても良い仕上がりになるからです。

特に気を使うクチの周りや目の周りなどの作業にも使用し、エラ部分なども細かい細工用としての使用が非常に多く使い、いちばん目の細かい紙ヤスリ(400番以上)は、バルサボディ全体を滑らかにする際もこの紙ヤスリはとても重宝します。

特にバルサ材のような柔らかい材料は、最後に(角取り)をしておかないと後々の割れ等の原因になってしまうからです。

いくらハードバルサ材とはいえ、作業中にキズやへこみなども出来てしまう事が有りますが、そんな時でもハードバルサで作ってあると、一般的なバルサより硬質な材料で有るため、だいぶ助かります。

この様にハードバルサ材料でのルアーは、一連の作業で「カットから仕上げまでをスムーズに行え」無駄な時間を掛けずにルアーが作れると思います。

TAD推奨のハードバルサ材料

DAYでのルアーづくりの方から

インディーズビルダーさんまでを応援しております。

材料は個口でも《1本から、約40cm〜》購入できます。

ソルトルアー製作のインディーズルアービルダーさん大歓迎です。

また分からない事などが有るようでしたら、お問い合わせフォームまで お気軽にご連絡下さい。

きっと!貴方のお役に立ちます。

がんばろう!!!ジャパンハンドメイドルアー!!!